連載日本史239 太平洋戦争(3)

日中戦争の勃発時点で、満州の開拓民は27万人に達していた。政府は20年目標で100万戸の移民計画を策定していたが、戦争景気によって満州移民への応募が激減。政府は対策として満蒙開拓青少年義勇軍を立ち上げ、10代後半の青少年に軍事訓練を施して満州に送り込んだ。太平洋戦争が激化すると、南方への転用によって弱体化した兵力を補うため、関東軍は在満日本人男性を根こそぎ召集し、開拓地には老人・女性・子供だけが残された。

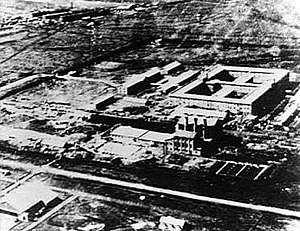

満州のハルビン近郊には、関東軍の細菌戦部隊である731部隊が置かれていた。軍部の医学系エリートが集められ、石井四郎部隊長のもと、極秘の細菌兵器開発を進めていたのだ。ペスト・コレラ・赤痢菌などを研究対象とし、中国人やロシア人捕虜などを実験材料とした生体実験を行っていたのである。捕虜たちは「マルタ」と隠語で呼ばれ、細菌の投与や生体解剖、毒ガスや性病実験の材料にもされた。実際に戦場で細菌兵器や化学兵器が使用された疑いもある。終戦が近づくと証拠隠滅のため、施設は爆破され、残った捕虜たちは全員殺された。一方で戦後、研究データは密かに米国の手に渡り、その取引によって731部隊幹部は戦犯の訴追を免れて大学医学部や研究所や各地の病院などに職を得たという。

太平洋戦争末期には、開拓団による土地収奪に反感を抱いていた中国農民たちや参戦したソ連軍の襲撃を受け、多くの満州開拓団は悲惨な末路を辿った。開拓民22万人あまりの三分の一にあたる7万人あまりが死亡し、内地への引揚げにも大きな苦難があった。残留孤児となって中国人に養育された子供も少なくない。関東軍兵士として徴兵された男性たちも、ソ連軍の捕虜としてシベリアに長期抑留され、多くの人々が命を落とした。一方で関東軍上層部は、ソ連軍侵攻の際に住民を見捨てて真っ先に避難している。極限状況において、軍は民を守らなかったのだ。

本宮ひろ志氏の漫画「国が燃える」では、東北の貧農出身の主人公が満州への入植に加わり、これは侵略行為ではないのかという疑問を持ちながらも、満州の広大な大地を目の前にして、思わず体を打ち震わせてしまう場面が描かれている。その震えの正体は「欲」なのだと、彼は自身の体を通じて実感する。満州は閉塞された日本人の「欲」を解き放つ可能性に満ちた大地として、彼の目に映っていたのだ。

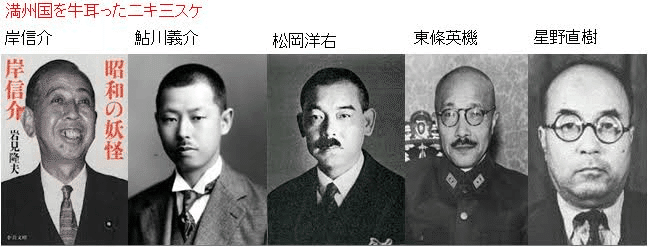

「満蒙は日本の生命線」だと当時の軍部は言った。多くの官僚や政治家やマスコミがそれに同意し、20万人以上の人々が開拓民として海を渡った。満州事変の仕掛け人である石原莞爾をはじめ、関東軍参謀から陸相・首相となって日米開戦を決めた東条英機、満鉄総裁経験者で国際連盟脱退時の全権であった松岡洋右、満州総務庁次長だった昭和の妖怪・岸信介、日産創業者で満州重工業開発(満業)社長も歴任した鮎川義介など、満州に関わった政財界の実力者は枚挙に暇がない。貧窮にあえいでいた日本の農民たちにとっても、満州は自分たちの土地が持てる夢の大地に見えていたのかもしれない。「日本の生命線」はそうした人々の夢、すなわち「欲」が凝縮された共同幻想であり、いつかは崩壊する運命であった。そしてそれは、日本の本土をも崩壊に導く危うい幻想だったのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?