教員3年目でもできたこと〜ふつうの公立中学校が市内初の1人1台PC導入校になるまでにしたこと〜

前回書いた記事がnoteの注目記事になって、良いねも340を超えて、様々なコメントも複数いただいたのでその続きとして今回は、若手が失敗する構造の中でも、「若手でもできるんだぞ!」ということを書きたい。

前回のノートでは、若手が失敗するのは若手の「力不足」「経験不足」と言うのはあるかもしれないが、それよりも1年目から普通の企業では考えられないような多くのタスクを、大学生だった後にすぐこなさなければいけないと言う構造を述べた。

<前回の記事はこちら>

このノートを読んで少しでも「夏休み明け頑張ろう!」という人が増えたら良いと願う。

このnoteで伝えたいことは大きく以下の2つである。

・若手でもやればできる

・ICTを学校でこう進めれば良い

「ICTを具体的にどう学校で進めればいいかわからない」「若手の話なんか聞いてくれない」「自分の学校は管理職が前向きではない」

といった方にぜひ読んでいただきたい。

自分は去年3年目という立場だったが、ICT担当として様々なを挑戦をしてきた。

去年、オンライン授業の提案を4月にしたが受け入れてもらえず、オンライン補修は校長と学年主任までは説得できたが、教育委員会に直談判して断られたといった苦い経験がある。

いろいろ提案して、断られたり、実際に試してみたが上手くいかないことが多く合った。

しかし、トライしてきた中で9割がダメだったとしても1割が上手くいき、学校外での学習支援の「オンライン寺子屋」は1000件以上実施することができたし、オンライン授業に関してのnoteの記事は20万人以上の人に読んでもらうことができた。また、自校もICT推進校に認定されて、GIGAタブレットが市内で一番早く導入、オンライン 学活やオンライン生徒会など様々な取り組みをすることができた。2学期からは、オンライン授業とオフライン授業をハイブリッドで行い、いつでもオンライン授業に完全移行できる状態ができた。

「若手だからできない」「うちの学校はICTに詳しい人がいないからできない」

とできない理由を挙げ始めたらキリがないだろう。

しかし、「ではどうしたらできるか」「AがダメだったらBはどうか」と考えることが重要であり、去年からそう考えてきた。

その中で、「若手でもできること」「ICTをこう進めれば良い」という重要な3つが見えてきたので、それが共有したいと思う。

重要な3つとは

1、人脈「4象限に分けて、火のつきやすいところから始める」

2、マインドセット「100点ではなく、65点で」

3、情報「つながる」

このnoteを読んで、「一歩踏み出したい」「うちの学校ではこれができるのではないか」となって頂けたら本望である。

1、人脈「4象限に分けて、火のつきやすいところから始める」

学校でICTを活用していくにには、自分一人ではできない。「チーム」が必要である。巻き込める人を探して、チームとして進めることが重要である。

なので、「ICT推進プロジェクト」を発足させることが一番大事である。この「ICT推進委員プロジェクト」は学校のICT担当と管理職、ICTに興味のある人を巻き込もう。

管理職はこのご時世なので、「ICTをどう活用するか」ということに関しては興味があると思う、もし否定的な管理職でも「検討する場」には参加してもらえるだろう。

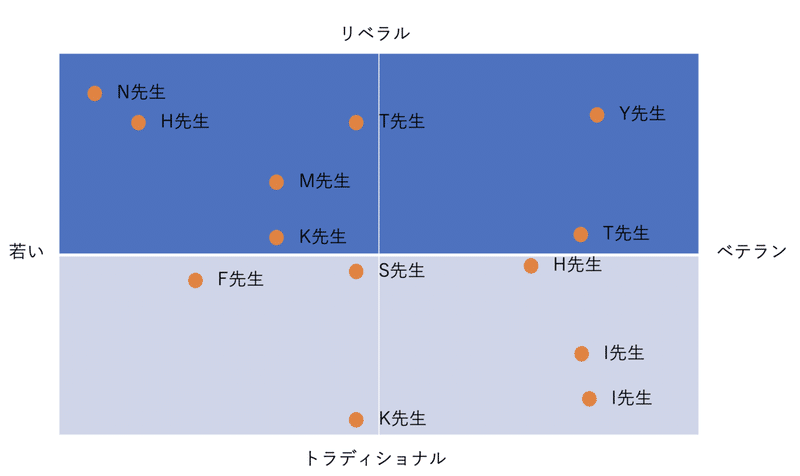

そしてここで大事なのは、学校の職員を「若い-ベテラン」「リベラル-トラディショナル」4象限に分けて分析することだ。

左上の「若い-リベラル」が一番火がつきやすく、一番の理解者になってくれ、言うことに賛同してくれるだろう。

この先生には何でも話し合って、どんどんアイデアを出していこう。

そして、「若い-トラディショナル」な先生は若さの故に協力してくれることが多い。若いから、仲がいいからという理由で「俺苦手だけど〜、」と言いつつも手伝ってくれることがある。

そして、キーポイントなのが「ベテラン-リベラル」の先生を巻き込むことである。

この先生は、経験があり・リベラルな方なので、この先生を見方につけることができたら大きい。

学校を客観的にみた、自分では見えない視点からアドバイスをしてくれるだろう。

また、学校内でそれなりの発言力があるので、ピンチの時に援護射撃をもらえることがおおきい。

こうして整理してみると、意外に協力してくれそうな人がわかる。

そして「絶対に厳しい人」ではなく、「火のつきそうな人」からジワジワ「火を広げること」が大事である。

2、マインドセット「100点ではなく、65点で」

ICTを進めていく中で、一番の壁は「誰も学校内でやったことがない」ということである。

コロナ禍の未曾有の事態で、「誰もやったことがなく、成功をイメージできない」ということだ。

しかし、この土壌こそが若手においては一番の強みになる。

学校の構造上、毎年同じ行事を繰り返しているが故、ベテランの先生は普段の学校対応ではエキスパートである。

同じ周期を何十回も経験している先生方に、若手がよくできることはそうそうない。

しかし、それ故に学校は「新しいこと」「経験したことがない」ということには二の足を踏む傾向がある。それは、今までやったことがないので、単純に失敗する可能性が高まるからである。

しかし、コロナ禍では、「今までにやったことがないこと」を全職業、全世界、全人類がすることが求められ、変化に対応できる人と変化に対応できない人で分断が起きている。

学校の先生の特性上パーフェクトの100点を目指す傾向がある。何といっても「日々テストで満点を目指せ!」というのが仕事の一つだからである。

他方で、「失敗するのはいい!」言いつつも、65点を取った生徒には、「ナイスチャレンジ!」というよりも「もっと頑張らないとね」と声をかけるだろう。

しかし、ここで声を大にして言いたい。ICT推進の様々な取り組みでは「65点」でいい。

100点の取り組みではなく、「小さな成功」ビジネスのイノベーションで言われる「QuickWinクイックウィン」を増やすことである。

小さな取り組みや65点の挑戦を改善していくことが大事である。

また提案の際に「○○にします!」と断言するのではく、「検証してみます、ダメだったら元に戻します」と「元に戻る可能性の余地」も匂わせながらいうと、すんなり受け入れてもらえて、気付いたら根付いているということが多くあった。

3、情報「つながる」

インターネットが発達した現代で情報が色々転がっている。

ICTを活用した取り組みなども、調べると色々出てくる。いろいろな先生が事例を共有しているのである。

そういった方に直接コンタクトを取ってみると、色々教えてくれることが多い。

去年Facebookで情報を呼びかけたら、Googleのことを教えてもらいChromebookを100台以上貸し出してもらうこともできた。

自分も近隣の学校の先生に教頭先生を通じて聞いて資料を共有してもらったり、SNSで直接メッセージを送って具体的な詳細な資料などをもらったりしてきた。

このnoteやtwitterなどですぐ使える資料などを共有している。

例えば、以下はものすごく具体的に「職員会議でオンライン授業を提案する方法」の資料である。

※もしwordバージョンが欲しい場合は言っていただければ共有します。

このように情報は転がっている、コンタクトを取たり一歩踏み出して聞いてみたら、案外色々入手できるのがインターネットの凄さである。

まとめ

これで、「人脈」「マインドセット」「情報」の3つが整う。

ここまで3つ述べてきたが一番大事なのは、

「一歩踏み出す勇気があるかどうか」である。

「一歩踏み出すかどうか」はあなた次第である。

最初に述べたが、「〇〇だからできない」とできない理由を挙げ始めたらキリがないだろう。

「どうやったらできるか」を考えることだ常に大事であると、このnoteは自戒の意味も込めて書いている。

教員として、一個人として自分は「一歩踏み出す人」「一生懸命頑張る人」を応援したい。

もし何か手伝えることがあればいつでも言っていただければ手伝うので、コメントでもFBでもコンタクトを取っていただければと思います!

このnoteを読んで、「一歩踏み出したい」「うちの学校ではこれができるのではないか」となって頂けたら本望である。

2021/8/30 公立中学校教員 中村 柾

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?