捨ててこそ空也 梓澤要著 そのニ

一の続き

おのれを捨てきる。それはただの偽善。自己満足か、感情的になって法皇に大言壮語を吐いたのではない。日々それだけを念じて精進している、情けなさに泣けば自分を甘やかす。歯を食いしばって嗚咽をこらえた。不意に、声が降ってきた。[仏様は見ていてくださるよ]驚いて顔を上げると寺奴の頑魯が立っていた。[泣くがいいだよ、見ていて、聞きつけて救いにきてくださるだ][御仏が][そう聞いた、間違いねえ、素直に泣いて、助けてくれと頼めばいい、我慢するこたねえ、すぐさま駆けつけてくださるってよ。わからないども、きっとそうだよ]いまにも泣き出しそうな顔で笑って見せた。その笑みを慈愛と空也は感じた。うなずき返そうとすると姿はもう消えていた。[そうなのか、我慢しなくていい、」つらい、苦しい、そう言っていい、そうなのだ]堰を切ったように涙があふれ、顔を覆い声を放って泣いた。あまやかな陶酔のなかで不意に、ひらめくものがあった。[観世音菩薩]観世音菩薩は、この世の苦しみをただちに救ってくれようとする仏。切実な願いに応じて、それぞれの姿で現れる。大いなる慈悲こそ菩薩行であり、菩薩道であるというのだ。[それこそがわたしの目指すもの]闇の中に一筋の光がさした。翌承平元年七月。宇多法皇崩御、空也のもとに形見の品が送られてきた、紺紙に金泥で記された法華経八巻を見て息を吞んだ、[これはお祖父上様が御自ら書かれたもの]力強い筆跡はまぎれもなく、見慣れた法皇のものだった。一巻ずつ丁寧に見た。後ろに行くにしたがって筆跡は力強さを失い、震えを帯びていくのが痛々しくて、涙なしには見られなかった。気力をふりしぼって書写している姿が目に浮かぶ、どんな思いでこれを自分に残したのか、何を託されたのか。確かにわかることは法皇は死を予感していたということだ。もう一つは赦してくれたのだと空也は思った。七七日忌の日空也はそれを峯合寺の本尊観世音菩薩像に奉納し、その前でひたすら読経した。一人の人間の生きた証しとして後世に残すことことが自分にできるたった一つの供養と信じた。それから、空也は寺を出て新たな修行へ向かう、淡路島の東、湯島にある十一面観音が非常に霊験あらたかで信仰を集めていると寺僧が教えてくれてのである。寺には足掛け五年住した。いまは進むべき道を見つけるために踏み出さねば、法皇の死がその時を告げてくれたのだと感じた。

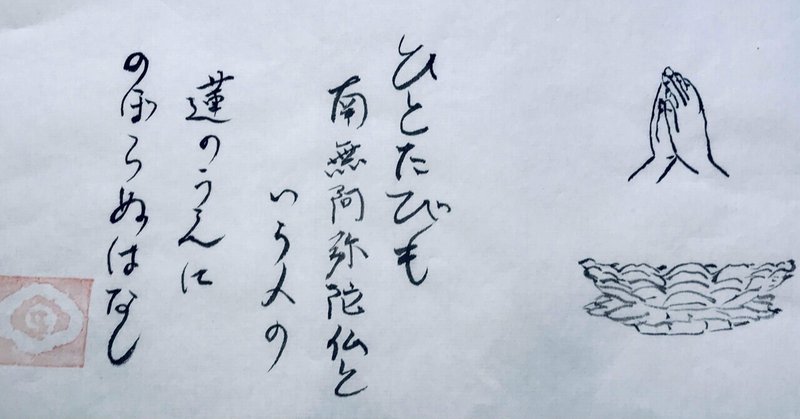

お前、ついてくるか頑魯に聞くと、無言のまま頷いた。生涯の相棒ができたのだ、島での修行を終えてから、尾張の国分寺にいる悦良を訪ねるときめた。彼から教えられた空の思想は、自分の根底にある、あって話をしたい尾張にはいなかった。陸奥へ行くと出て行ったというのだ。陸奥のどこへ会津辺りかと、追い立てられるように寺を出てあてもなく二人は歩いた、陸奥へ向かう途中に遊女たちに遭遇した、いまにも死にそうな女がいて、死ぬのが怖いと怯えて、見ていられない、なんでもいいから安心させてやっておくれ。と連れていかれた、空也は死相の表れてる女の手を握り、怖がることはない、南無阿弥陀仏と言ってごらん。それだけで阿弥陀様のところに行ける。たった一度言うだけでいい。空也をつれてきた女が、ふざけるんじゃないよ、死神を追い払う呪いをやってくれるかと思えば、仏が救ってくれる迎えに来てくれる、噓っぱちはよせ。あたしらみたいな卑しい女を救う仏なんかいるもんか、財物を布施して拝む者しか、相手にしやしない。と憎々しげに叫び空也の胸倉につかみかかった。そうではない、布施をしなくても、経を読まなくても、差別はなさることはない、信じられるなら信じればいい、信じられないのならそれでも良い。馬鹿馬鹿しいそんな世迷言をいいとのっていた時に、横臥している女の口から[南無阿弥陀仏]と途切れ途切れの声が漏れ出た。そして息が止まった。骸を町から離れた川まで運び荼毘に付した。遊女たちはここにいたらと言われるがやはり陸奥へ行く、白河の関を越えて陸奥へ入った。会津の慧日寺を訪れて、悦良が立ち寄ったに違いないと思ったが、一年前に来て救済活動に加わったが、三月程前何も言わずに出て行ったのだという。しばらく逗留する気なら悦良のいた僧房に住んではと進めてくれた。空也はここに来て初めて念仏道場を開く、この土地の者たちは死んだら山に行く、ご先祖も皆そこにいる。年寄りたちは、当然のことと、言い切る。そこに仏教の死生観が入りこむ余地がない。心安らかになるには、仏を信じていくしかない。と説いても、腑に落ちぬ顔でかぶりを振り、聞く耳をもたない。それよりも、長雨から一転してひどい日照りになり、田畑は干上がって今年もまた凶作かと、重い吐息をつくのだ。井戸を掘ろう。喜界坊たちの集団に入って各地を渡り歩いていた頃、井戸掘りや架橋の工法を教え込まれた。まだ忘れてはいない。半信半疑の村人たちを集めていろいろなところに、井戸を堀った。思ったとおりどこもすぐに水が出た。歩いてみてわかった。どの村も集落から離れた山際に遺骸を野ずてするばしょがある。飢餓や疫病で死んだ遺骸は穢れを恐れ、弔いもせずに破棄していた。せめて丁重に弔ってと、昔喜界坊たちがやっていたと同じように、油を掛けて荼毘に付した。夏がさり、秋になりなんとか収穫できた、里も山もうっすらと雪に覆われや朝、村人たちが空也の庵に集まってきた。念仏を唱えれば死んだ者の供養になるのは本当か、南無阿弥陀仏と唱えるのは、死者のためだけではなく自分自身のためでもあるのだと、そして信じられぬというのならそれでもいい、いつか信じられるようになればいい、心を尽くして仏の救済を説いているのに理解されず受け入れられない。無力感に悩み焦れた。それでも空也は、役目を与えられてこの地にや ってきた意味があると思った。春が訪れて来て、悦良の遺体が発見された。雪に半ば埋もれて座禅したまま死んでいた。春もたけなわになった頃、空也と頑魯は会津を出て筑波山の麓にある慈覚大師円仁が創建した寺ㇸ向かったが、寺は焼け落ち黒焦げの柱が立っているばかりだった。笈を下して茫然としていると、騎馬の一団が疾走して来て連れて行かれた。ついたのは豪壮な館であった。あんな物騒なところにおってはいつ襲われるか知れたものではないのでお連れしたと言われる。館の主は[平将門]まもなく主は都から戻ってくるから、遠慮なく逗留されよと言われた。将門と一族との争いは絶え間がない、帰国した将門は湖沼近くの高台に空也を伴った。ここは菅公の御霊を祀っている。何故か菅公が太宰府で憤死したその年のその月に生まれたのが自分だ。そして菅公の生まれ変わりといった。空也は自分の生まれたときと瓜二つなのに、耳をうたがった。またもや一族の伯父が攻め寄ってきた。ここにいては、、巻き添えをくうから早々に発足れよ、言い渡した。翌朝、支度をして館を出た。十一月の末二人は甲斐に入った、村々を行脚して回り、死者供養をして、念仏を説く、野に伏し山を越えていく。そして将門や館の皆はどうしているのか思わぬ日はなかった。すさまじい音がして、驚いて振り返ると、富士山が赤い火柱を噴いていた。灰は何日も降り続いた。師走の半ばにやっと都へ辿り着いた。七年振りの都はひっそりとして、以前よりも荒廃が進んでいる。空也は愛宕山にこもろうと、思った。寄りたい所はないし、親族の誰もいない、東国行脚で様々な人に出会ったが、思うに任せぬことばかりで、無力感に苛まれているばかりだった。翌年の四月、空也は愛宕山中の月輪寺の道場で阿弥陀経を誦していた。静かな夜、不気味な地鳴りとともに、床から衝撃が突き上げた家鳴り、地震だった。頑魯たちが心配だ。すぐさま都へ下山しようとしたが、揺れ戻しが来て進むことができなかつた。三日後になってやっと下山できた。至る所崖崩れがあり土砂が道を塞ぎ、建物や寺は重い瓦屋根が建物ごと押しつぶし、築地塀は砕け散り落ちていた。地割れが縦横に走り、まともに歩くこともできない、頑魯たちの無事確かめることができた。地震のため井戸が枯れ、くめても泥のにおいがする水、汲めるだけましときいて、翌日から頑魯を連れて周辺の井戸を見て回った。そして十五年前に喜界坊たちとしたことをしよう、仏の教えよりも井戸の水の方がどこでもありがたがられた。組み上げると泥水ばかりの井戸を口にしてみると、泥水だけでなく糞尿や動物の死骸の腐った汚水だ。こんな水を飲んでいたら、疫病が蔓延してしまうと、[溜まった水をかいだすみなもてつだってくれ]空也は自らが腰に縄を巻き付けて、井戸底に降りた。頑魯が上から桶を下し溜まった汚水を搔きい出す、誰も手伝おうとはしない、遠巻きにして疑わしげに見ているばかり、腐り水を全部さらい取ってしまえば、井戸は使えるようになると、空也様は言うとるんじゃ、頑魯は大声を張り上げた。だめでもともとと言いながら、女達が動きそれを見て、もしぶしぶと男たちも動き出した。汚泥をさらい取り炭と灰を入れて、これで水が上がってきたら飲める。翌日から手分けして井戸を探して、住人たちとともに泥を搔きだしていたとき、牛車がぬかるみに足を取られた、御簾があげられ、中から顔を出したのは、藤原実頼、話をしたいと車に招かれ、しかたなく乗り込んだ。御所では建物が崩壊して、死者が出た。東国では将門と一族が血で血を洗う争いがはじまった。聞かされる、将門の乱、空也がその小競り合いの渦中に脱出し都へ戻ったのだから。愛宕山へ戻った後も、地震が収まらず、すさまじい豪雨が襲い鴨川と、桂川が氾濫して貴族の屋敷までも流された。難をのがれた屋敷は、盗賊が襲い目ぼしい家具などを、片っ端から奪い取っていった。空也は愛宕山を下り都へ戻った。金鼓をそっと打ち、道を歩いて乞食し、南無阿弥陀仏と辻に立って唱えた。人々はその姿になれた。自然に手を合わせるようになった。西海では海賊を配下にした純友が、太宰府を焼き打ちした。純友の乱だ。それが納まり、都は久しぶりにおだやかな春を迎えた。しかしながらまたもや、都中で群盗が横行して、略奪と放火がない日がないのに、贅沢な衣装が流行り、貴族たちは夜な夜な、酒宴にうつつを抜かしていた。

民衆は相も変わらず貧しく、いっこうに餓死者が絶えない、空也はいつもの通りに死者を荼毘に付し供養した。そしてまた休む間もなく勧進活動を開始した。人々が集って念仏行をる市堂をつくるため、長年にわたった空也の活動について、心を開き慕う人々が、喜んで喜捨をしてくれるが、それだけでは足りないので、実頼たちを訪ねて頼み込んだ。市堂建立と同時に、奈良の興福寺で模写してきた曼荼羅の下絵をもとに浄土変相図を描く。あらかた出来た市堂は、門を作らない前庭には、浮浪者や孤児たちに施食ができるよう、大きな竃を設けた。托鉢で受けた布施や、市堂に詣で受けた喜捨で、粥を作って駆け込んで来る人たちに与えた。群盗の横行がひどく人々は不安と恐怖にさいなまれた。翌年朱雀天皇が譲位して、弟の村上天皇が即位したが、次の年都に、天然痘が流行り、多くの人々が罹患し、は上皇や天皇も罹った。宮中では諸僧を集めて病魔退散の大祓を行った。また赤痢も併発したちまち蔓延した、またぞろ菅公の怨霊のしわざと恐れるから、魂を鎮めるために、北野に社を建てられた。都大路は死骸を捨てに行く荷車が引きも切らず、触れるだけで感染するとあって、途中で投げ捨てていく、空也は弟子たちとともに、口や鼻を覆い骸を集めて、荼毘にふすのに追われた。翌年痘瘡の猛威がやっとおさまり、開堂から五年あまりなになった、また市堂には貴賤を問わず人々が集まってくるようになった。彼らが置いていく喜捨で、施食の粥をふるまえるようになり、それを目当てに来る浮浪者たち、病者には煎じ薬を与える。この空也の活動を知り、奉仕を手伝おうという聖や在家の信徒も増えている。その様子を眺めながらやっとここまで来たと思っていた時、天台座主が参堂させていただきたいと、入ってきた。天台宗の頂点に立つ人が、そんな高僧が正式な寺でもないここへなにゆえか、空也と二人になると自分は空也が五宮と言われていた頃、宇多法皇の仁和寺の御所で催された不断念仏、あの時自分も師に従って列していたといった。市聖があの時法皇の傍らいた五宮と実頼から囁かれたとき、あの念仏の後、叡山に思いつめた目をしてやってこられた皇子様であられたのか、腑に落ちまたこのように再会するとはと言った。そして空也に[叡山で受戒して大僧になられては]と言った。庶民を導くのなら、今のままでいいがそれでは限界がある、空也の念仏行の教化と民救済の事業を展開するには、この堂は狭すぎる、これからの活動のために、なぜなら空也は実際に民のために活動をして、民の心をつかんでおられる、官に認められた僧どもが、束になってもなしえぬことを、たった一人でやっている、目的のためには、叡山の力を借りることも方法と考えよと諭した。弟子たちは空也の徳望を無視できなくなって身内に、取り込もうとしているのではと、皆、血相を変えて反対した。熟考の末受戒を受け入れることにした。自分の活動と市堂の存在が、影響力を持ち始めたのを、認めることになり、仏教界も無視することができなくなった。空也は比叡山で得度、天歴二年四月、正式の大僧になった。

その三へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?