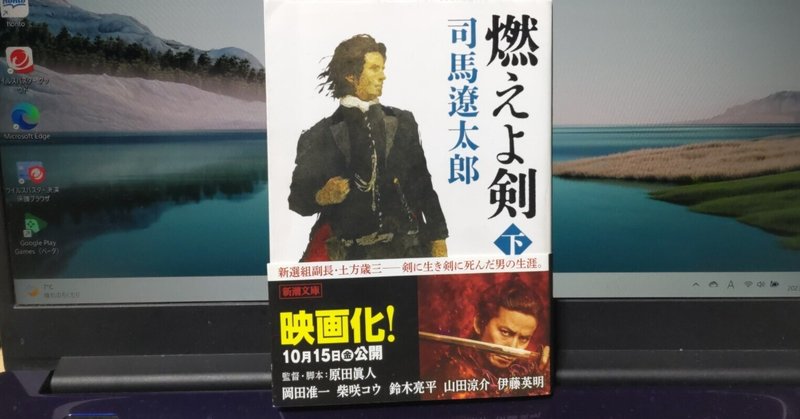

10/30 『燃えよ剣(下)』を読んだ

上巻を読み終えたときに、まだ物語の半分だというのに新選組はなんかもう落ち目な感じになってきてるが、下巻はどうなっちまうんだろう……と思ったのだが、さもあらん。土方歳三という男にとって新選組という存在は心胆の真ん中に座してはいても全身を覆うものではなかったようなのだ……己の全て、というものではない。少なくともこの作品においては。文中でも言われていたが、いわゆる青春時代のようなものだったのだろう。青春と呼ぶにはあまりにも血みどろだし、歳三も副長やってる時には既にアラサーではあるんだが。

僕が今まで触れてきた土方歳三のイメージは、新選組に全てを注いだ男、あるいは武士、侍というものに焦がれ、故にその存在を葬った薩長には止めどない憎しみを燃やし続けている……といったようなものだったんだけど、司馬遼太郎の描く歳三は、それらに対する執着は殆ど無い。ともに戦った仲間たちへの親愛はあれど、剣を奉じるお上にも、刃を向ける相手にも特段の情はなく、ただ戦さ……喧嘩だけに焦点を合わせている男だった。こんにちにおける「土方歳三」像の金字塔と言って差し支えないはずの作品なのに、後続作品におけるイメージとここまでズレがあるのが面白い。やっぱ古典も読むものだな。

新選組が崩れ落ちていく様はそらもう無惨なもので、近藤さんは薩摩陰謀論に走り出すし、総司は微笑みを絶やさぬままやつれていく。何もかも悪くなっていくのにその中で歳三だけは闘争の血気が高まり続ける。これはこの下巻においてはほぼずっと一貫していて、敗北を重ねれば重ねるほど、どんどん重荷が減っているように歳三の心は軽やかになっていく。上巻において新選組が大きくなるたびに不愉快なものを抱えて、そいつを始末するのに頭を働かせねばならなかったのとは正反対だ。

だがお雪との逢瀬の間だけは戦への熱情を忘れている。江戸へ発つ前のときと、函館で再会したときと、別物のようなひとときを過ごし、別物のようにいちゃらぶしている。聞くところによれば、お雪さんは史実には存在しない架空の人物ということだが。思うに、今作における土方歳三は、満たされすぎてしまったのではないか。政治的な理念はないまま喧嘩に奮うこころだけを元手に西へ東へ北へ駆け回ってその名を轟かせ。そして更には自分をひたむきに思って北海道へまで追ってきてくれるようなひとまで得られたなら、そりゃあ確かに思い残すことはない。あるいは残る全てを戦さに注ぎ込める。終盤、詰みに詰んだ函館政府内でいっそ憎たらしいくらいの軽さは、もう後は然るべき場所で戦って死ぬ以外にやることもないゆえの軽さ、という気もする。物語を使い切ってしまったというか、いちごのショートケーキの、最後の一口のいちごだけが残った状態というか。

そんな感じで初めての司馬遼太郎作品は、思った以上についと身に沁み、楽しく読めた。また、本作を通して幕末史の大まかな流れが、多少なりともわかられてきた。幕末というやつは人や出来事のそれぞれの知名度は高いが、それがどのように起きて誰にどうつながっていくのかというのが今までよくわかっていなかった。幕末を描いた小説も過去に、門井慶喜『シュンスケ!』とか冲方丁『麒麟児』とか読んでいたけど、ちゃんと理解できていたか怪しい。しかしそれがようやく……あくまで新選組目線だが……かてて加えて、司馬史観という大業物の眼鏡を通してだが……骨子くらいは掴めてきた。気分。過去に読んだものをあらためて再読してみるにせよ、新しい作品を読んでみるにせよ、また新たに楽しめる時代が増えたことを心から慶び、感謝したい。面白かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?