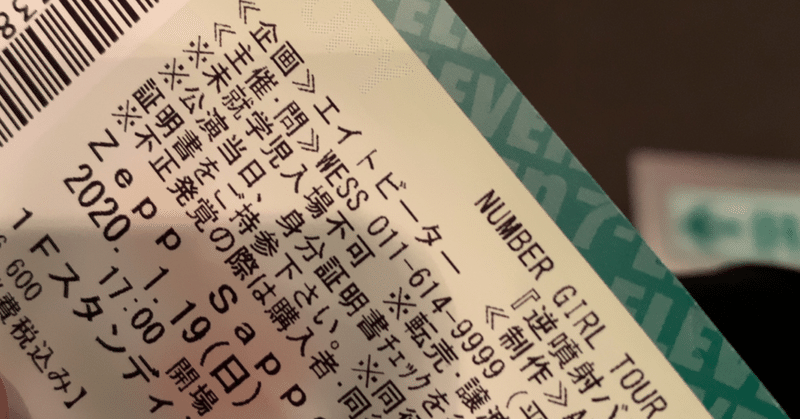

2020/1/19 NUMBER GIRL 札幌

冬の夜。長い入場待ちの列から解放されて会場に入る。開演前のBGMは無く、客席のざわめきだけが会場に響いていた。まばらに耳に入る人々の強い語気から察するに、これから目の当たりにするレジェンドへの期待は会場の中を現在進行形で膨張し続けているらしい。客電が落ちる直前、前方から聞こえた誰かのつぶやきが僕の(そしておそらく会場にいた多くの観客達の)想いを代弁していた。

「やっと観られる」

●

北海道がナンバーガールというバンドにとって特別な土地である……などと考えてしまうのは、札幌在住ファンの欲目というやつだろうか。

古くは1999年。記念すべき第一回目のRISING SUN ROCK FESTIVAL(以下、RSR)で彼らは初めて北海道の大地にその鋭角サウンドを響かせた。ステージは名演として語り草になり、デビュー間もない四人の若者をこの日の映像で知ったファンも少なくなかった。

その三年後。ラストライヴは札幌のライブハウス・ペニーレーン24で行われた。

「札幌にて、このような我々ナンバーガールの最後のステージを行える事を大変幸せに思っております」

向井は最後のMCで自身のリスペクトする北海道のバンドの名前を挙げ、そう語った。

そして2019年。再結成の狼煙が上がり、そのカムバックの舞台にRSRが選ばれた。

このようにナンバガの節目には北海道でのライヴがあったと聞けば、少しは私が誇らしくなる気持ちもわかってもらえるだろうか。

しかし、私はそれらのステージを観た記憶はない。

まず一回目のRSR。当時高校一年生だった私にフェスに参加する軍資金は無かった。

解散ライヴ。浪人生だった私は予備校の授業をボイコットする勇気が起きずに見逃した。結局志望校に落ちた私は、「授業なんて出ずに行けばよかった」とその後何度考えたかわからない。

そしてRSR2019での再結成。チケットの争奪戦は熾烈を極め、「今年は本当にチケットが取れない」という嘆きが方々から聞こえてきた。いや、聞こえたどころではない。私自身もその言葉を吐き散らかした。失意を繰り返し、次第に「抽選に応募する」ということは「落選メールを予約する」ということとほぼ同義になっていった。そして這う這うの体で余りチケットをゲットして期待に胸を躍らせていたものの、開催前日に台風による中止が決定。私はその報を友人との飲み会の席で知ったが、「これは無いわ!」と連呼しているだけで飲み放題の時間が終わってしまった。

「やっと観られる」

それは昨年のRSRを観ることのできなかった人々の声であり、解散してからファンになった人々の声であり、受験に失敗して不貞腐れた男の声であり、飲み放題料金をドブに捨てた男の声でもあるのだ。

●

客電はほぼ予定時刻通りに落ちた。わあっ、という歓声。拍手。そして流れ出す出囃子はもちろんテレヴィジョンの『マーキー・ムーン』だ。

眼前のステージに四人が現れた時の感慨深さといったらない。「本物だ本物だ」と反射的に脳が叫ぶ。まさか彼らが再び揃っている場面をこの目で見ることがあろうとは。いや、目だけではない。いまから十分に耳で味わうことになるのだ。ラストライヴの日、予備校の教室でシャープペンを咥えて耐えていた自分に「安心しろ」と声をかけてあげたい。でもその受験を失敗することは教えないであげたい。ああ、一発目の出音すら待ち遠しい。チューニングがやけに長く感じる。そして向井がマイクに近づいた。

「お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません」

そしていよいよ客席にナカケンのベースラインが放たれた。間違いない。彼らの中でも指折りのキャッチーさを持つ一曲、『鉄風 鋭くなって』だ。声をあげて縦に横にと沸騰し始める会場。タオルを持ってこなかったことを後悔するであろうという確信めいた予感が頭をよぎったが、スピーカーからの轟音はそんな逡巡もあっという間に吹き飛ばしていった。

続けて『タッチ』『ZEGEN VS UNDERCOVER』と今まで数々の名演を生んだライブの定番曲を序盤から立て続けに披露。「この歳で揉みくちゃになるのは嫌だな」と客席中ほどに陣取ったが、気がつけば「発狂した飼い猫」のように飛び跳ねながら『EIGHT BEATER』を合唱している自分がいた。笑うしかない。

「さぁ、ここで今週のチャレンジャー。5週連続勝ち抜きなるか。ススキノのショーパブで鍛えた実力派、NUM-AMI-DABUTZの登場だ!」

相変わらずなノリの向井の前口上。歌詞の題材として「酒」や「色欲」を何度も取り上げてきたナンバガがススキノの近くでライヴをやるという相性の良さに今さら気づき、思わず笑みがこぼれる。

思えば、この頃の向井の歌詞には「少女と性」というモチーフが多く用いられていた。すでに性交渉を経験しているらしき少女の描写がそこかしこに登場する。男性がこういった歌詞を書くと、ねっとりとした気持ち悪さを醸しかねないが、ナンバガにはそういった嫌らしさはなくどこかサラリとしている印象がある。なぜかと考えてみると、歌詞の主人公である男(又は書き手である向井)はそんな少女を遠巻きに見ているだけで、手を伸ばすことが無いからなのではと思う。少女に思慕や憧れはあれど、その在り方を否定したり支配しようとしたり性的欲望を募らせることもない。ただその存在を認めるだけに留まっている。この距離感は本当に絶妙で、そうやって少女を放っておいてくれるから多くの女性にも受け入れられたのではなかろうか。

向井の口ずさむ『夕焼け小焼け』をイントロに始まった郷愁深いムードの一曲『YOUNG GIRL SEVENTEEN SEXUALLY KNOWING』を聴きながら、ふとそんなことを考えたりした。

しかし、ここまで我を忘れるライヴはいつぶりだろうか。なにせ『SENTIMENTAL GIRL'S VIOLENT JOKE』や『転校生』といった「個人的に大好きで聴きたいけど、さすがにやらないだろうな」と思った曲をビシバシ演奏してくれるのだから、こちらの熱も冷める暇がない。

中でも特に意表をつかれたのが『喂?』だ。コンピレーションにのみ収録されている曲であり、中期以降はライヴで取り上げられていたイメージも薄かったため、メニューに加わるというのは予想外。なにせイントロのギターが鳴った時は「あれ?なんだこれ!なんだっけ!?」と混乱したほどだ。アヒトのドラムが入った刹那、一人部屋でギターコピーをしていた学生時代の日々が頭に浮かんできて、「ああ、なんだ。大好きで耳鳴りが残るくらい聴きまくった曲じゃないか……」と涙が出そうになってしまった。この日、一番嬉しかった曲だった。

間違いなく当時よりメンバーの腕は上がっている。大サビで客席が拳をあげて合唱した『U-REI』は「あれ、こんなにイイ曲だったっけ」と思ってしまった。そして『日常を生きる少女』は向井の両側で同じリズムでピョンピョン飛び跳ねて演奏するチャコちゃんとナカケンに和む。そうだ。ナンバーガールはその音の鋭さとは裏腹に、いつだってチャーミングなムードを纏ったバンドだった。

本編最後は誰もが聴きたかったであろう代表曲『omoide in my head』で現役時代以上のドライブ感をガッツリみせつけ、ヘビィな『I don't know』でシメ。

アンコールは一度きり。以前ライヴでは披露されていたものの正式な音源化を待たずに解散となってしまった幻の曲の一つ、『KU~KI』が飛び出したことに驚く。ラストは一年目のライジングサンのステージを彷彿とさせる『透明少女』の再演で幕を閉じた。

客電がついた後もおかわりを求める手拍子が鳴り響いたが、皆観たかったものを観ることができたという充足感は十二分に感じていたのではないだろうか。退出をうながす公演終了のアナウンスにまで大きな拍手が贈られていたのが何よりの証拠だと思う。私自身、どうしても聴きたかったのに聴けなかった曲なんて、せいぜい『TRAMPOLINE GIRL(旧)』『大あたりの季節』『センチメンタル過剰』『September girlfriend』『我起立一個人』『SAMURAI』『はいから狂い』『WAVE OF MUTILATION』『PIXIE DU』『真っ昼間ガール』『BRUTAL NUMBER GIRL』『URBAN GUITAR SAYONARA』『ABSTRACT TRUTH』『SAPPUKEI』『YARUSE NAKIOのBEAT』『BRUTAL MAN』『TOKYO FREEZE』『FIGHT FIGHT』『MUKAI NIGHT』『INUZINI』『Tombo the electric blood red』『delayed brain』『CIBICCOさん』……案外多そうなので、もうやめよう。

それにしても、十代で永遠に失ったと思ったものが、またひょっこり顔を出したりするのだから人生というのはやめられない。あの頃の自分にもまた会えたような気がした一夜だった。

●

ドリンクを交換し、サッと会場の外に出る。冬の夜。ロッカーで着替えてビールをちびりとやる。すぐに最寄りの地下鉄の駅に向かおうとも思ったが、今日だけは酒と色欲に濡れる繁華街を通り抜けるのが正しいような気がして、冷たい空気に頬を晒しながらススキノの通りを歩いて帰った。

何度か客引きに声をかけられたが、耳鳴りでよく聞こえなかった。

読んでくださって感謝感謝です。スキやコメントを頂けると励みになります。よろしければ!