市井の肖像を撮る写真家・鬼海弘雄をたずねる(前編)

「午後のかんだん」

2020年2月、鬼海弘雄さん宅を訪問しました(前編)

インタビュー・文責=朝山実

写真=山本倫子

「写真、見る?」

おじゃましてから3時間を過ぎたころ、鬼海さんが平たい紙の箱を取り出し、カメラマンの山本さんにたずねる。ニューヨークの写真展用に紙焼きしたものだという。

「ええー、いいんですかぁ」

声を躍らせる山本さんに、鬼海さんは、この日いちばんの笑顔をみせた。床に箱を置き、ペッタリと座り込み、一枚ずつ眺めるふたりを見て、鬼海さんの妻の典子さんと長女のたかこさんは、

「はじまっちゃったら、長いよね」「ねぇー」と顔を見合わせ笑う。

鬼海さんの講釈に、カメラを置いた山本さんは「ガラス越しじゃなく見られるなんて、こんな贅沢なことはないですよ」と写真に顔をちかづける。

そろそろ夕飯時だとインタビューを終えての帰路、

「あのとき、写真を広げてくれている鬼海さんを撮るべきだったんでしょうね」

カメラマンとしての反省の弁を山本さんが口にする。そうだろうね。ただ「見たい」を優先したのもわかるし、若いカメラマンが無心で見入っているのを目にするほうが、鬼海さんは嬉しいに決まっていた。わたしが撮ればよかったのだろうが、ついついわたしも……。

この日いちばんのびっくりは「秘蔵写真」を目にできたことだ。ナマ写真を見終わりテーブルに座りなおすと、典子さんが「これ」と鬼海さんを横目でうかがいながら、小箱を前に差し出し「玉三郎」という。

玉三郎って? 手を伸ばすと、

「いいよ、そんなの、見せなくとも」

ひとりソファに座る鬼海さんが止めようとする。

「わかった、わかった」と典子さんは言いながら、箱を開け、モノクロ写真を取り出す。

「玉三郎さんのお兄さんから、撮ってくれって言われたのよ」

典子さんが説明する。若々しい坂東玉三郎の舞台と楽屋の様子を撮影したものだった。

「見せないよ」と言いながら、箱からどんどん写真を取り出す。「見せるとみんな、いいねぇと言ってくれるんだけど、怒るのよ」とも。

襲名以前、たしか『マクベス』を演じていたときのものだという。あとで調べてみたら「マクベス夫人」を演じた、1976年日生劇場のものだったらしい。鬼海さんが撮ったんですか?

うなずく妻。ある日、鬼海さんが捨てたものを、典子さんが回収したのだという。夫に背を向け、「まだわたしと出会う前のころに撮っていたのよね。わたしが拾ってきたんだから、いいでしょう」と仔猫をかばうかのような仕草をみせる。

妻 「演劇史にとっても貴重だから保存しておきなさいという人もいるのよね。でも、ダンナは嫌がって」

なぜ、嫌なんですか?

鬼海「そんなの、俺のほんとうの仕事じゃない」

妻 「て、言うでしょう(笑)」

つまり、依頼されて撮影したもの。稽古風景など長い期間をかけドキュメンタリー要素は高いものではあるが、「完成されたものを撮る」のは写真家としては複写行為にちかしい。どんなによく撮れていようが「鬼海の作品」に入らないということなのだろうが。だとしても、捨てなくともいいだろうに。

現在、鬼海さんの写真の整理とホームページの管理などを行っている長女のたかこさんに、山本さんが「写真は撮らないんですか?」とたずねると、典子さんが「させないのよ」という。

娘 「写真集に載っているものだけだと思っていたら、いっぱいポーズがちがうものもあって」

妻 「それで整理していると、『そんなのやらなくていい』と言うのよね」 娘 「調子がわるいときは『やらなくていい』と言うんだけれど、調子がいいときは『してくれ』という(笑)」

話題のあるじは聴こえないフリなのか、「ミミー」と甘い声で猫に話しかけている。昔気質な男だなぁ。

最後に鬼海さん、キメ写真を撮りましょうか?

「もう、いいよ」と、うとましそうな声色。

妻が「父ちゃん、せっかく若いきれいな子がきてくれているのに」と後押するものの、「撮れたのがあるよ」と頑固そう。

たしかに雑談中にときおり、山本さんがカメラを向けていた。「あるとは思います」というので、いいことにした。退院間もない病後のポートレイトを撮られるのは気持ちが乗らないだろう。ならば、せっかくだからと家族の集合写真はどうかと水を向けると、「家族なし」だという。

「家族は関係ないって」と妻。たかこさんが苦笑する。

妻 「そうなのよ。『ええっ? 家族がいるんですか?』と驚く人はけっこういたよね。写真展なんかのときに」

娘 「奈良(昨年、写真展があった)でもいたね」

妻 「あの人は、そういうことを言わないし、見せない。いないのと同じなのよね」

そういえば、週刊朝日の連載企画で「夫婦対談」をお願いしたときに、家族を写した写真を見たいというと、「家族は撮らないんだ」と言い切っていた。だから折々の子供たちの成長記録は、典子さんがインスタントカメラで撮ったものだけだという。

娘 「お父さんに撮られたことがあるのは、(写真展の催しで)ポーランドに家族で行くときに、パスポートをもっていなかったので、家で証明写真を撮ってもらった。その一回きりです」

鬼海「……」

妻 「そういう人なんです(笑)」

猫を抱き寄せながら、たまらなくなったのか「写真なんて三枚あればいいんだよ。赤ん坊のときと、小学校の入学と」と反論の声。

えっ、入学式のときに撮ったんですか?

鬼海「撮らないよ」

ハハハハ。なんでそんなに撮らないんですか?

鬼海「……」

妻 「わたしがね、撮ってくれと言ったら『家族割引でいいか?』という。だったら、いらないって」

時間を、すこし巻き戻したい。一週間ほど前のこと。「退院しました」という電話を鬼海さんからもらった。直後に、予定していた関西への出張がキャンセルになった。

発注仕事とはいえ回を重ねるごとに面白いと思うようになっていた企画だったので「打ち切り」になったという連絡を受け、ポカンとしてしまっていた。穴埋めというのでもないのだが、報せを受け、鬼海さんに電話をかけなおした。空いた日「来週、お宅にうかがっていいですか?」と電話してみた。

フラッとお見舞いに行けばいいだけのことなんだけど、そうもいかず理由を探してしまう。だから仕事も交際範囲も狭いままだ。いつか腰をすえて話を聞きたいと考えながら日を延ばしてきていたこともある。出張に同行する予定だった山本さんに撮影を頼むことにした。

川崎市内の多摩川のそば。チャイムを押すと「どうぞぉ」という鬼海さんの声。ドアを開けると、スキンヘッドの男のひとが立っている。見慣れた口髭が失せ、一瞬別人にみえた。顔の色つやはわるくない。ちょっと安心した。

案内されて、リビングへ。

床に置かれたケージが目に入る。ひとつはミニウサギ。もうひとつはモルモット。

そういえば以前おじゃましたとき、ハムスターがいましたよねと鬼海さんにいうと、「ああ、あれは」とリビングのコーナーを指差す。「うちの歴代のハムたち」

三匹の写真が、写真タテに入っていた。

「隣がゴン、それに福田(定良)先生。わたしの恩師の」

ゴンは鬼海さんのエッセイによく登場する、20年ちかく生活をともにした元保護猫だ。

「トラネコは、みんな一緒の顔しているけど」

そっけない口ぶりだが、文章に綴られるゴンは「相棒」同然だった。

今年1月。渋谷駅にちかい、地下のセメント打ちっぱなしのギャラリーNANZUKAであった写真展「鬼海弘雄 や・ちまた」の話をする。

わたしが見に行ったときは、広い会場に人影はなく「貸切みたいで贅沢だった」というと、「天井の高い、いい会場だよね」と開催にいたる経緯を教えてもらう。そこに妻の典子さん、間をおいて長女のたかこさんが現れた。

典子さんが「娘です」というと、「もらい子」と鬼海さん。ひょうひょうとした口調に、「もう、こんなだから」と妻は眉をひそめながらも苦笑する。たかこさんはというと「いつもこうだから」と淡々としている。

そういえば「夫婦対談」をしてもらったときに、生まれたばかりの子供と妻を残して、夫はひとりでインドに行ったという話を聞いた。それを思い出し、

「ヒドイ父親だ」というと、妻と娘が「そうそう」と快活に笑いあう。

「まあ、よく、ひとのうちに来て、そういうことを言うよね」

あるじの鬼海さんは落ちつかない様子で、部屋を移動しはじめる。

過去に撮影した父親の写真の整理をたかこさんがするようになり「カラースライドの写真」が出てきたという。

鬼海弘雄といえば、浅草にやってくる人たちを撮影しつづけた写真群が代表作だ。40年以上撮り続けてきた。それもフィルムのモノクロのみ。

鬼海「当時は、写真で飯を食おうと思っていたから、カラーで撮っていたんだよね。でも、わたしの撮るような写真では食ってはいけない。それにメシを食う仕事は、頼まれ仕事だからあまりやりたくないじゃない。アッチいってコレ撮ってこいとか言われるの、いやでしょう(笑)」

体調をこわすまではバリバリ仕事が出来ていた。もうじき75歳となるというのに「二冊は出す本が決まっている」という。一冊はここ6~7年の東京を写したもの。もう一冊は「初めてインドに行った次に、東南アジアをまわったときの写真が出てきたのよ」

刊行を考えている版元名を二社あげるが、どっちがどっちをやりたいと言っていたのか……。「最近、抗がん剤の副作用で、短期の記憶が途切れてしまうんだよね」ともどかしそう。

鬼海「つらい。抗がん剤が。これ、ほら、眉毛も抜けたし」

お見舞いをかねたインタビュー。鬼海さんは腰を下ろしたとおもえば、すぐに立ち上がる。まるで動物園のシロクマのようだった。

「これ、香典返しだから」

と鬼海さんがテーブルの上に置いたのは、ポストカードのセットだった。ふたりぶん。冗句と受けとめ、封筒をひらく。

入退院を繰り返していたという病状を聞いてみた。悪性リンパ腫の血液のがんで、抗がん剤治療が効果をなしての退院。「副作用はひどい」淡々とした口調でいう。

鬼海「もう8キロは減ったんだよ。筋肉が落ちているから」

妻「でも、マラリアにかかってインドから帰ってきたときよりは、マシよね」

鬼海「あのときは49キロだったから。いまは60くらいだけど」

妻「もう、あのときはホントびっくりましたよ」

エッセイなどで度々綴られているが、初めてのインドでマラリアに感染し、安宿で悪寒に身体を振るわせ何日も寝込んでいた。

鬼海「まだ、若かったんだよね。初めて行ったインドでマラリアでしょう。ふつうの人は、次はもう行かないんだろうけど、もう一回行って写真集をつくった(笑)」

わたしのウッカリにも程がある。入院中の鬼海さん宛てに「近況報告」がてら、と新刊の拙著を送ってしまったのだった。『お弔いの現場人』という葬儀にかかわる職人さんたちをルポしたノンフィクションだった。しばらくして、典子さんから入院中である旨と、渋谷の写真展の案内が同封されていた。やっちゃったと悔いた。

「さすがに、すぐには見せられなかった」と典子さん。「だよねぇ。ガンで入院しているのに」と鬼海さんも笑う。

「でも、そういうことにも関係ない人かなぁとも思って」

典子さんは様子を見て病室に届けたという。

体調がよく散歩している途中だと電話をもらったときに、「おもしろい試みだねぇ」と本の感想をもらい安堵した。

「あの仏像」

ようやくテーブルの席についた鬼海さんの目線を追うと、彫刻の木の仏像が飾られている。

鬼海「あれは、わたしの恩師の福田先生の奥さんが彫ってくれたものなの。その下の御札は、福島泰樹(やすき)さん、歌人でお坊さんの人が送ってきれてくれたの」

両方とも健康回復を祈ってのものらしい。退室していた、たかこさんに鬼海さんが声をかける。

「ハッセルをもってきて。古いやつ」

愛用のカメラを撮りたいと、リクエストしていたのを覚えていてくれていたのだ。

鬼海「このカメラは、福田さんがお金を出してくれたんだよね」

妻「でも、返したんだよね」

鬼海「そう。5千円ずつ、毎月。30万円だったかな。卒業してからも、月に一回か二回、会っていたんだよね。そのときに」

その5千円は、写真の仕事で?

鬼海「写真の仕事なんか無いから。当時は、造船所の社外工をしたり、ビル管理の24時間メンテナンスの仕事をやったりしていて。インドに行くときは、このカメラは持っていかなかった。何かあると困るというので、ナフタリンをつけて仕舞っておいたんだよ。そうしたら(それでボディの金属のところが)サビちゃって(笑)。中は、大丈夫なんだけど」

40年以上補修しながら使いこんできたカメラを持たせてもらう。ズシンとくる。

鬼海「重いでしょう。それくらい重くないと、持ったときに手ブレがする。名機ですよね。工芸品というか。飾ってあってもおかしくない」

でも恩師の福田さんは、なぜこのカメラを選んだんですか? 福田さんは哲学者で写真に詳しいひとでもなかったんでしょう。

鬼海「いやぁ当時、新品だと60万円だったんですよ。並行輸入で、30万円でヨドバシカメラであるというので、先生と見に行ったの。それで次に会ったときに先生から30万円を渡された。

でも、そんな良いカメラ、わたしは使いこなせないし、高いからいいと言ったら、先生が『すこし身体が押されて前に行けるようになったらいいんだよ。道具って、その程度のものだから』と言ってくれたの」

鬼海さんが立ち上がり、ファイルブックが並べられている棚から一冊を抜き出した。

ネガをベタ焼きしたものだった。フィルム一本12枚が一頁にまとめられている。ぽつんぽつんとマークがしてある。プリントするための目印なのだろう。

先日の渋谷の写真展。これまで写真集では何度も見ていたはずなのに、記憶にない写真が何点もあった。家に帰り、写真集をひらくと、会場で「はじめて見た」と思っていたものがあった。そう話すと、立ち上がり一冊の本を持ってきた。

『や・ちまた』(みすず書房)。会場にも置いてあった本だ。

鬼海「いままで千人くらい撮ってきているんだけれど、本に載せているのは六百とか七百とか。発表していないものもたくさんある。1992年に出したのかなぁ。写真集という造りではないけれど、人間図鑑として見てもらえたらいいというのでつくってもらった」

妻 「書き手がいいんですよね。見田(宗介)さんとか」

鬼海「それはわたしが選んだんだから。2500部刷って完売したんだよね。ずいぶんかかったけど。前にニューヨークの古本屋で10万円していた」

言いながら鬼海さんは「温かいお茶だそうか?」とキッチンに向かおうとする。典子さんが「いま、飲んでいるところじゃない」と呼び止める。夫婦対談をお願いしたときもそうだったが、ゆったり腰を落ち着けるということをしようとしない。

ファイルブックを繰っていると、女性の写真に目がとまる。「ああ、それ。ホステスさんだよね」と鬼海さん。

浅草の「肖像写真」は不思議なことに、見返すごとに印象が変わっていく。たとえばこの女性、前日に写真集を見返していたときに手をとめたひとだった。

際立つ感じのひとでもない。濃厚な印象がないから、これまでは記憶に残らずにきたのだろうが「きれいなひと」という印象だった。だから、これまではしばらくすると忘れてしまってきたのかもしれない。

撮られた彼女は、この写真を見たら嬉しいだろうな。そう話すと、典子さんが身を乗り出し「そうね。うんうん」とうなずく。

聞いていないのかとおもうと、鬼海さんが、ぼそっという。

「みんな、フツウ。写真にするから表現になるだけなんだよ」

隣で最新版のインドの写真集を見ていた山本さんが「ああ!」と小声をあげた。

「死体だね。向こうは水葬にするんだ」

と鬼海さん。ガンジスに浮かぶ、布で巻かれた遺体だ。

鬼海「いったん沈んで、腐敗して軽くなり、ガスがたまって浮いてくるんだよね。こっちもそうだよね(と別のページを見せる)」

インドでは、火葬は?

鬼海「薪木代がかかるんだよね。一体を焼くのに、肉体労働をしている人、たとえばリキシャマンだと一月ぶんの稼ぎくらいかかる。ガンジス川はヒンズー教徒にとっては聖なる川だから、捨てるというのではない。だから、けっこう流れているんだよね」

別の写真では、水浴びをしているひともいますよね。

鬼海「そうそう。水を口に含んだりしている。聖なるものと穢れたものが一緒というのは仏教と同じだよね」

このときは、どのカメラで?

鬼海「35ミリの質屋で買ったもの」

撮られている子供たちの目が、こちらを直視していますよね。振り返った一瞬とかにしても。浅草の撮り方とはちがいますよね。

鬼海「スナップだから。スナップっていうのは、流し撮りみたいなもので、歩いていて、パッと撮る」

浅草で撮ったネガを見せてもらうと、それなりの枚数をひとりに対して撮られてはいるんですよね。

鬼海「最初は一本で三人とか撮っていたんだよ。そうすると現像するときにたまっちゃうんだよね。何時撮ったんだかわからなくなる。それで、ひとりに一本と決めた。

一本が12枚。最初の4、5枚は慣らしのため。慣れていないからみんな、いかにも記念写真のような顔をする。それでまず、パッパッパッと撮る」

そんな話を聞くとほかのファイルも見たくなり、番号順に並べられた棚から一冊抜き出してみる。ファイルを捲る間、鬼海さんは「ショコ」とケージの中のウサギに話しかけていた。

鬼海さんの写真集でよく登場する「衣装の多い女性」がいろいろポーズをとっていた。愛嬌のあるひとだったんですね、というと鬼海さんが近寄ってきて、

「21年間のつきあい。最後は路上で倒れていて、(病院に)運ばれて数日後に亡くなったんだよね。最初は部屋もあったんだと思うんだけど」

捲っていくと、うちの父親と、すこし似ているひとがいた。

後編に続く。

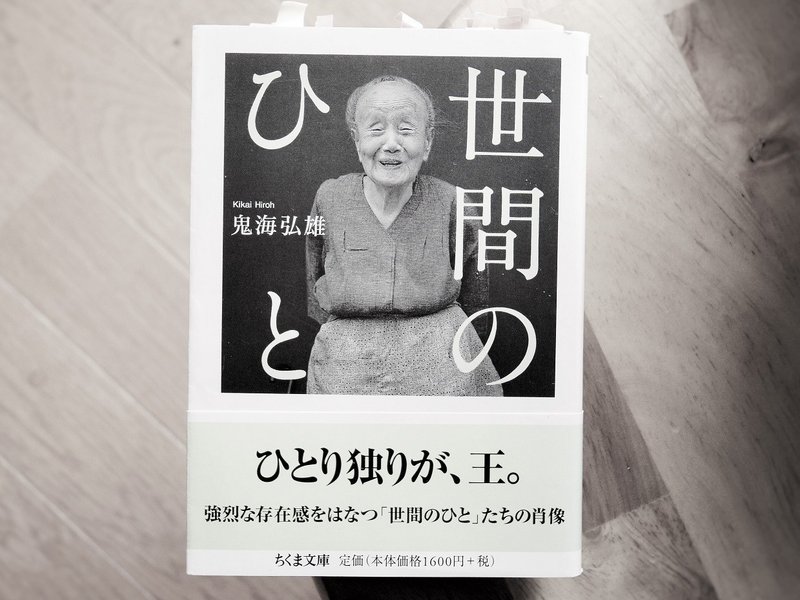

👆ベッドの傍においてある文庫本の写真集。画質は大判の写真に劣るが、深夜に手にとるのはこれに限る。祖父母との縁がよくなかったわたしは、インタビューの際に「おじいさんが」とか「おばあちゃんは」とか、思い出を愉しげに語るひとの話を聞くのが好きだ。棺桶に何か入れてほしいものがあるかと問われたら、ひとつはこの本。 撮影/朝山実

∗10月19日未明、鬼海さんが他界されました。かなしいです。途中より有料記事にしていましたが、より多くのひとに読んでいただきたく暫く全文無料にします。

写真・文章の無断転載禁止

鬼海弘雄HP👇

https://hiroh-kikai.jimdofree.com/%E7%95%A5%E6%AD%B4/

ここから先は

¥ 150

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。