感想なめんなよ

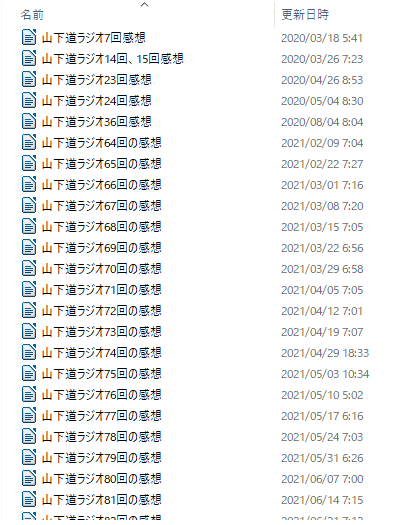

単純作業しながらとか運転しながらラジオを聴くということは、永くやってきたが、特定のものに定期的に感想を書くということはこの3年くらいで特化してやっていることだ。

テレビを観ていて、「これは書き留めとかなくちゃ」というものは都度ブログに垂れ流し状態で書いてきたが、「感想」というのは感想を書く対象が居て特別感がある。というのを最近になって漸く気づいた。

負けず嫌いの天邪鬼という捻じ曲がった性分なので、自分に感想がマッチするなんて想像もしなかった。どちらかと言えば、自分のアウトプットを批評して欲しい、欲しがり屋さんなんだが、まさかまさか自分が感想屋になってるなんて。

感想屋をやっていると、俺の感想を見た人から、たまにブッ刺さる「感想の感想」が返ってくることがある。下記は、「音のZINE」という面白い試みを始めた方に書いた感想を読んでいただいて、その感想を俺宛てに送ってくれた文章の抜粋。

ラズベリーさんの感想屋さん、偶然出会ったものと自分と重なるところを探ろうとする営みと思います。 対象について語りながらも、全てはご自身に還元されていてすばらしいです。

そうです!その通りです!とも言い難いが、「営み」というワードがとても嬉しかった。感想を書く時に気をつけていることは単なる備忘録に終始するのも面白くなく、反対に自分語りが過ぎるのも下品だ。と思っている。体感的には、ラジオなら音を食べて、味を表現するというよりも自分の中で起きた変化を言葉にしている。そういった意味で言うと、「自身に還元する」感想として捉えてもらっているということは、消化不良の下痢でなく、立派な一本糞として伝わったのだと思い、とてもありがたい。音を食べて消化して、栄養は頂戴して残りはウンコとして出す。この一連のプロセスが自分の中の「感想の営み」なのだろう。

楽天の三木谷社長が週刊文春で「未来」というコラムを最近始めた。文春のコラムが大好きだ。桑田佳祐、小林信彦の連載も終わってしまって落ち込んでいたが、インターネットの起源を紐とく話が面白い。その中で三木谷さんがインターネットの画期的なことは文章も写真も動画も同じデータとして、送ることができるようになったし、ハイパーリンクという形で誰でも簡単にリンク先にアクセスできるというのがインターネットが猛烈に普及した理由だったと書いている。生まれた時にインターネットもスマホもあるZ世代には当たり前すぎて「えっ!それって有難いの?」と、なんば言いよっとですか状態だと思うのだが、画期的な出来事が起きていて、爆裂に広まった。確かに!

ナンシー関が通販生活の連載でパソコンを購入して、ホームページを作るまでの一部始終を写真とともに書いていて、初めてホームページが開通した時の喜びを時を経て読んでいると込み上げるものがあった。新しく出来たホームページのアドレスを本に載せていたのだが、今見ると新鮮だ。今ならば、「ナンシー関 通販生活」と打ち込むとホームページに飛べるが、当時は検索エンジンも充実していなかったので、秘密の暗号のような「https:www・・・」という文字を一言一句間違わないように入力して初めて辿り着けるという、インターネット上で冒険している感覚があった。今、ラジオでメッセージを送るとき、パーソナリティは公式ツイッターの検索ワードや雑な人になるとググって下さいみたいな状態だ。その中で山下達郎は未だに「www~」に繋がる秘密の暗号をリスナーに伝えている。このオールド・ストロングスタイルがとても良い。トトロの歌で「秘密の暗号、森へのパスポート」という歌詞があるが、劇中で「秘密の暗号」言ってたっけ。(確か、トトロに会いてぇ。」と強く念じて森が開けただけの記憶があるが。。。)来月、子らを二人連れてジブリの大博覧会という展示に連れていけと言われているので、この問いの答えも出ることだろう。

テレビCMでもネットの余波を感じた瞬間があった。ある日テレビを見ていると、「詳しくは、○○で検索」という検索の四角枠とミッキーマウスの手で人差し指を突き出したようなイラストとともに、ネット検索に誘導するCMが出てきた。(これってありなんか。。。)CM全盛期に「サントリー モルツ」でひたすらに「モルツ モルツ モルツ モルツ…」と商品名を連呼し続ける「トンコツ こってり ネギ多め」を目にしてきた俺からすると、大事な商品宣伝を消費者に委ねるんかい!と思わず憤ってしまったことを思い出す。ハイパーリンクの善し悪しというのがあって、作り手がよっぽど配慮しないといけないと考えている。どういうことかというと、文章の中で読者を一時的に「想定外のもの」に連れている効果を狙ったハイパーリンクはどんどんやればいいと思うが、ハイパーリンクを貼りまくって連れまわすような構成だと止めた方が良い。あくまでも文章は止まっているものであり、それを定点観察しながら理解する行為だ。ハイパーリンクで連れまわされると、ほとんど動画の状態になり、文章を読む楽しさを奪ってしまう。止まっているものを目で動かしながら、そこにその人のスピードを乗せて読むというのが醍醐味なのに、作り手がBPMを固定してしまっては、自由度が狭まってしまい、もったいない。(今風に言うとMOTTAINAIである)

昔、聴力検査の精密バージョンをやった際に、医者からは「いい耳をしているので、このままキープしていくと良いよ。」と言われたことがあった。これを勘違いして、「俺は、聴く才能がある」と思い込んでいる。何事も思い込みは大事だ。絶対音感は身に付かなかったが、相対音感(特にピアノの音)ならば音階がわかる。ファミレスのひそひそ話が雑音の中でも聴こえる。聴力検査と日常の実感が混ざりあって、勘違いが加速している。良く「こっちがお金払いたいくらい、いいです!」とか社交辞令中の社交辞令みたいな言葉があるが、感想書いててよっぽど良いものに対しては、感想とともに実際にお金を同封している。店と客が居て、そこにお金のやりとりがあってという構図が嫌で嫌で嫌すぎるので、依頼されているのに消費者の顔に突然なる「ヤヌスの鏡」みたいな情緒不安定さを持ち続けて生き抜いていきたい。感想なめんなよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?