百日紅の道を歩いた

その年もとても暑い夏だった。

私は隣の市にある「もりのようちえん」のスタッフに志願し、勉強させてもらうつもりで、週2回お世話になっていた。

当時、その「もりのようちえん」は、園舎も園バスも持っていなかったので、雨の日でも歩いて遊びに行き、お弁当は橋の下で食べる、真冬の雪が降る日でもとにかく歩いて体を温める、という方針をとっていた。

こう聞くとぎょっとされるかもしれないが、友達といっしょなら、これが結構楽しく過ごせてしまうのだ。

真夏は当然、川で泳いで涼を取る。

川は子どもたちも大好きだった。

とはいえ、近隣に清流が流れる環境でもなかったので、水が少なくなるとやや臭う大きな都市河川で泳いでいた。

川ならどこでもいいのかというと、そう簡単なものでもない。

徒歩でのアクセスしやすさ、深さ、流れの緩さ、荷物を置いたり着替えたりできる河原があるか、など、ちびっこたちと泳ぐにはいろんな条件をクリアしなくてはならない。

しかも、その条件は、ひとたび大雨が降り川が激流と化すと、流れが変わり簡単に反故になってしまう。

園の代表者は、毎朝、川を見まわり、その日遊ぶポイントを決めていた。

私がスタッフに入った日は、しばらく雨が降らず、川の水量が減ってしまっていた時期だった。

しかし、そんな時でも、さすがは代表者、「遊べるポイント」をきっちり見つけてくる。

徒歩30分、つまり集合場所から2キロほどのところに、ちょうどいい流れがあり、そこに行くことになった。

行きはいい。

子どもたちも疲れてないし、早く川で遊びたくてウキウキしているから、歩くのもさほど苦痛ではない。

お日様もまだ低い。

ところが、帰りは、疲れた体に容赦なく照り付けるギラギラの太陽に、水を吸った荷物は重く、それを背負って歩く子どもたちの足取りも重い。

特に、年少さんたちはフラフラのヘロヘロだ。

まだまだ元気な大きい子たちは、走らんばかりの勢いでさっさと行ってしまい、最後尾には、私と2歳の女の子が残された。

午後1時半。最も暑い時間だ。

アスファルトの道路からはゆらゆらと陽炎が立ち上る。

雲一つない空には、横切る鳥の影もない。

ただ太陽だけがまぶしい。

さっきまでびしょぬれだった髪も、半分乾いてしまった。

代わりに汗が、全身の毛穴という毛穴から噴き出ている。

2歳ちゃんは、だんだん一歩の幅が小さくなってきた気がする。

どんどん集団から遅れてしまう。

犬のように、はあはあと、口で呼吸している。

「だ、だいじょうぶなのかしら」

もりのようちえんでの初めての夏を迎えた私は、隣を歩きながらとても不安だった。

大人でも熱中症になりそうな凶悪な猛暑である。

外を歩いている人なんて、誰もいない。

エアコンの効いた車で、ぴゅんっと追い抜いていくドライバーたちは、リュックを背負って歩く私たちに、物珍しそうに無遠慮な視線を送ってくる。

2歳ちゃんは、何も言わずに、亀のように歩いているけれど、これは、何も言えないほど、朦朧としているのではないか?

「ほんとに、だいじょうぶなのかしら」

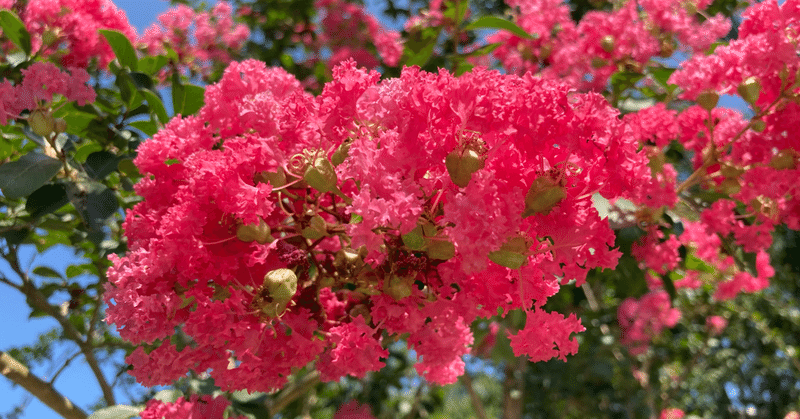

私たちが歩く歩道には、街路樹に百日紅が植えられていて、真っ赤な花が咲いている。

青い空を背景に、百日紅はたいそうくっきりと見えた。

並んで歩く私が、数メートルおきに空を見上げているのに気づいた2歳ちゃんも、つられて顔を上げ、真っ赤な百日紅を見た。

瞬間、覇気のなかった目に、光が宿り

「あれ、蜜ある?」

と訊いた。

野外保育を経験している子たちは、その辺に生えている花の蜜を吸ったり、食べられる野草を口に入れることに抵抗がない。

2歳ちゃんも、先輩たちに「これ、蜜があるよ、甘いよ」といろんな花を、チューチューすることを教わってきたのだろう。

百日紅に蜜があるのかどうか、私は知らなかった。

まあ、花だからきっとあるのだと思うが、それが、つつじの蜜のように簡単に吸えるものなのかは、知らない。

「どうかなあ、食べたことないからわかんない」

と私がこたえると

「とって!」

と2歳ちゃんが言った。

垂れ下がる枝の先端に付いた、真っ赤な百日紅を、ひとふさ取って手渡すと、小さな花弁を抜き取って吸ってみている。

「どう?」

私は、好奇心で聞いた。

美味しいなら、私も食べようと思ったのだ。

「甘いよ。ぢーこも、ひとついる?」

いうより早く、2歳ちゃんは、小さな花をひとつもぎ取って私に差し出した。

丁寧にがくをとって、花弁の根元を吸ってみるが、私には味がわからない。

しかし、2歳ちゃんは

「甘い、甘い」

とニコニコしながら、花をすすり、先ほどよりずっと元気を取り戻している。

水を差しても悪いかと思い

「ほんとだ、甘いね」

とこたえて、花がなくなると街路樹からもいで補給した。

私たちはたっぷり45分間歩き続け、ようやく帰り着いたのだった。

子どもって、案外丈夫で、環境に適応する能力がすごく高い。

遠い昔、シベリアから凍った海を渡ってきた人たちや、南の海から丸木舟でやってきた人たちの中には、きっと子供も混じっていたことだろう。

その子たちが歩いた時間は、45分なんてものではきかないはずだ。

子どもらは、道のないところを、大人に混じって必死で歩いていたに違いない。

私は、そのもりのようちえんで、子どもを、特に、子どもの潜在能力を信じることを一番最初に学んだのだった。

百日紅を見るたびに、あの夏の暑さと、2歳ちゃんが、最後まで弱音を吐かずに歩きとおしたことを思い出す。

彼女にとっては、それが当たり前だったからで、誰かに褒められたいとは、かけらも思っていなかったんだろうな。

**連続投稿194日目**

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。