【小説】Time Will Tell

世の中が桜の桃色に魅了されている春に、誰が青という色を想像して「青春」と名付けたのだろう。

17歳になってからは、僕らの世代を中心に世の中が動いているように見えた。若さに浮かれていた僕は、常にそんなことを考えるほどの時間を持て余していた。

流行りのものはいつも僕らのすぐ側にある。僕らが頻繁に飲む食べ物や飲み物が、テレビでは僕らに少し遅れて特集されブームになり、僕らの世代がスポーツや文芸、芸事で活躍すれば、すぐに取材が追って持て囃した。

遊ぶ時間も、何かに夢中になる時間も、勉強をする時間も、こうして部屋の中で何かを考えている時間も、ありふれていた。

一方で、既に年齢を重ねることに恐怖を感じていた。正確に言うと、この先、長い人生が続くはずなのに、今が恵まれすぎていることに恐怖を感じていた。

いずれ、人生は今中心にいる輪の中から徐々にそれて行き、自分の体の能力を示したグラフがあるとするなら、それは下降の一途を辿るであろうことが、容易に想像できた。

世間の中心にいる僕は、ずっとここにいたいと願った。これから輪の中から外れていく人生だとしたら、今の自分は幸せのはずなのに、ただ自分の最後を待つだけの不幸な傍観者に見えた。

「まだゲームするの?もう帰らない?」

「まだ。もう少し。」

「もう10:30だぜ。これ以上遅くなって外に出たら警察に補導されちまう。」

「うーん。学校にチクられて顧問にバレたらヤバいしな。流石に帰るか。」

その世間の輪の中にしがみつくように、友達といる時間が過ぎるのを拒んだ。目の前にある1秒1秒の経過を伝えるデジタル時計を破壊して時間を止めようと思ったが、友人が口々に時間を伝えながら「帰ろう」と言うので、このままだと友人も破壊してしまうような気がしてすぐに我に帰った。

家に帰ってからも、何を待つように携帯を握ったままベッドの上に横になっていた。

時が流れるのが惜しいのに、時間が経つほど焦りは加速していき、何をすればいいのか分からなくなった。

「最近、楽しいことないな。」を口癖に、真空保存した大事な思い出の袋を開けて匂いを嗅ぐように、携帯で思い出の写真を眺める。空虚に押し潰されそうな今の自分と輝いている瞬間の自分とを比較する自傷行為を繰り返していた。

携帯の画面に表示された日付を眺める。4月が終わり、5月が近づいていた。カレンダーを逆算して歳を重ねる次の誕生日までの残りの日数を調べた。変わるはずもないその数字をただ眺めて過ごす夜もあった。

休日になるとその焦燥感は増した。誰かに助けを乞うようにLINEのメッセージを確認しては携帯を閉じてを繰り返していた。

こうしてやることがない時は、家から近い祖父母の家に遊びに行くことが多かった。

祖父母といる時は、時間がゆっくり進むように感じて好きだった。少し古い落ち着いた家屋、ゆっくりとしたトーンで話す祖父母、デジタル機器のない生活、目的に追われない何気ない会話、全てが僕を取り囲む焦燥感を忘れさせてくれた。

今日はその焦燥感から逃げるように祖父母の家へ行った。

祖母は昔から詩を書くのが好きだった。自分と同じで、何かについて考えるのが好きなのかもしれないと、子供ながらに思った。

今日は、そんな祖母に身を委ねるように、今の気持ちを吐露すると、「うんうん」と言いながら頷いて、手元を見ながら話し始めた。

「大人っていうのはね、演じるものなんだよ。」

「演じる?」

「そう。本当はね、大人なんていないんだよ。」

「ばあちゃんは大人じゃないの?」

「ばあちゃんはね、ばあちゃんのフリをしてる子供だよ。」

「ばあちゃん面白いこと言うね。」

「そうでしょう。歳をとったら分かるよ。いつだって子供の頃のように遊びたいもの。今だって女子会をしたら、学生時代の話で盛り上がるの。やっぱりみんな、頭の中は自分のことを子供だと思ってるのよ。」

「なんで、みんな大人になっちゃうんだろうね。」

「きっと、あなたが大人だと思う人と同じ年齢になって、あなたくらいの年齢の子に会った時に、分かるんじゃないかしら。」

「えー、まだまだ先じゃん。」

「そうね。まだまだ先よ。でも楽しみにしておくといいと思う。そんな嫌なものじゃないよ。」

「でも、歳とりたくないなー。」

「なんで歳をとるのが怖いの?」

「やっぱり、これだけ楽しい今の幸せが無くなっちゃう気がするんだよね。なんだろう。こう、これから先、もっと楽しいことってあるのかなって。」

「そうよね。学生時代ってなんであんなに楽しいのかしらね。でも、戻りたいと思うほど綺麗な過去を持って生きるのも素敵な人生よ。例えそこに戻れなくても、これから先、いつ舐めても味がする思い出になるの。戻れないのにね。戻れないから、綺麗なままでとっておけるの。戻れるんだったら、あなたも今をそんなに楽しそうに生きていないと思うわ。」

「戻れないもんね。タイムマシンでもあればいいのにね。タイムマシンがあったらさ、いつに戻りたい?」

何気ない会話は、永遠に続くような気がしていた。

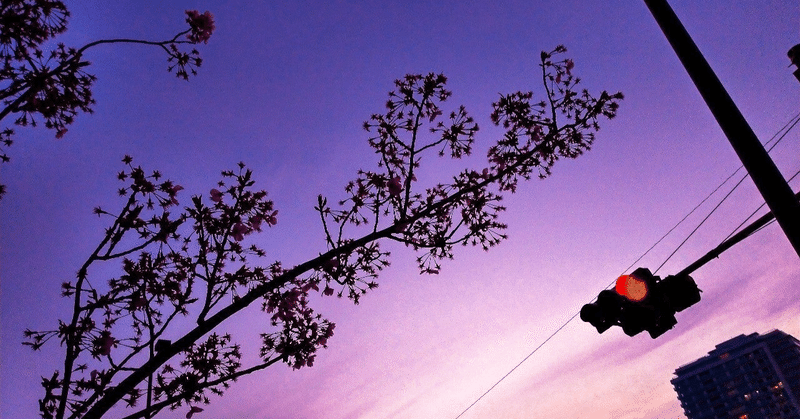

帰り道は夕暮れが僕の顔を覗いた。

時間の経過を強調したその色を見て、少しだけ将来を期待してみた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?