時事無斎ブックレビュー(4) 中・上級ファンタジーファンのための幻想生物図鑑

子供のころからファンタジー作品(神話伝承を含む)が大好きで、自分でも作品を書いており、なおかつ本業で生物学を専門にしているとなると、当然、さまざまな幻想生物に対する好奇心や愛着も尽きぬものがあります。

単に物語の舞台装置やキャラクターとしてだけでなく、生態や分類も興味深いところです。山姥やバーバ=ヤガーは魔女のようにヒトに分類される種なのか、それとも外見がヒトに似ているだけの人外の存在なのか。人魚や河童の呼吸は鰓呼吸か肺呼吸か。空を覆いつくす巨大な鵬や島と見まごうクラーケンは何を食べてその巨体を維持しているのか。恐竜が進化してヒト並みの知能を持った「ディノサウロイド」が作る社会は、やはりヒトの社会と同じようなものになるのか、それとも似ても似つかぬものになるのか――。

似たようなことを考える人は多いようで、架空・伝承上の生物の生態や分類や利用法までを記述した本は古今東西を問わず少なくありません。古くは『山海経』『抱朴子』など古代中国の博物誌、アリストテレスやプリニウスが著作の中で伝説の生物に触れた記述などもありますが、今回は現代の生物学の視点から書かれた作品をいくつか紹介します。竜や妖精やミノタウロスはそろそろ見飽きたという中・上級のファンタジーファンの皆さん、こうした本を開いて少し毛色の変わった空想の生き物たちに会いに行ってはどうでしょう。特にイラストや小説を書いている方にとっては創作の参考になる内容も多いのではないかと思います。

1.ドゥーガル=ディクソン『アフターマン』

※Kindle版

※児童書版

よく、空想生物学の三大奇書(日本だけの概念のようですが)の一つとされる本です。空想生物学の本としては、おそらく最も広く読まれているものの一つかもしれません。はるか未来の生物の生態を図鑑か科学読み物の体裁で記述した、ちょっとハードSF的な絵本です。

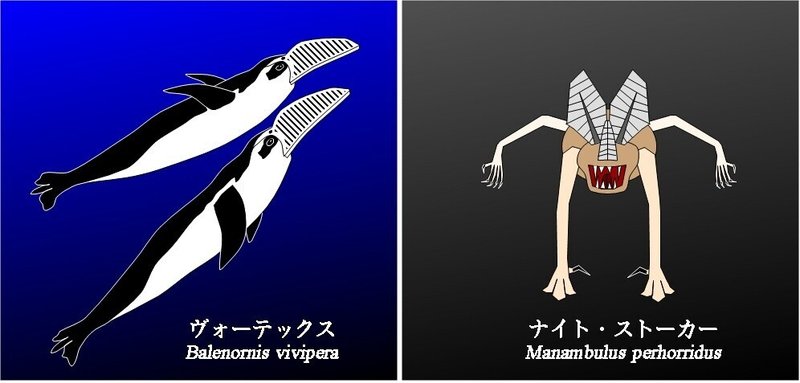

かつて地上を支配した人類が滅びてから5000万年。しかし、その時代にも動物たちは変わらず生きている。人類時代を生き延びたネズミやウサギが多様に進化してシカやオオカミのような生態を身につけ、海には絶滅したクジラに替わってペンギンから進化したヴォーテックス Balenornis vivipera が全長12mにもなるその巨体を悠然と泳がせる――。

生物学に関心のある人なら、本書の内容を出発点に「ほかにもいるはずの生物」を思い描くこともできるでしょう。例えば、カラスから進化し、鋭い嘴と爪で小動物を捕食するタカのような形態と生態を身につけたブーティー・バード Corvardea niger には、おそらく海浜近くに棲み海面の魚を空中から襲って捕らえるミサゴのような近縁種が存在するはずです。

ファンタジー作品で怪物として使えそうな生物もいます。個人的に一番のお奨めは、コウモリから進化して二次的に地上生活に戻り、退化した眼の代わりに超音波で周囲の様子を探りながら、夜の闇の中、集団で獲物を襲うナイト・ストーカー Manambulus perhorridus (注1)です。そして彼らに狙われる小動物の中には、自身も超音波を発してナイト・ストーカーの知覚を攪乱し追跡から逃れる能力を身につけた種が存在することでしょう。

蛇足ながら、実は私自身がnoteで書いているファンタジー小説にも『アフターマン』の生き物が登場しているのですが、気付いていただけているでしょうか。

注1:なお、あくまで個人的な感覚ですが、ファンタジー作品に登場させる場合、呼称は英名の「ナイト・ストーカー」ではなく属名の「マナンブルス」をそのまま使った方が雰囲気が出るように思います。

2.ハラルト=シュテンプケ『鼻行類』

こちらも空想生物学三大奇書の一つ。『アフターマン』が図鑑あるいは一般向け科学解説書の体裁を取っているのに対し、こちらは専門家向けの学術書の体裁を取って書かれた本です。

1940年代、南太平洋・ハイアイアイ群島において、この地で独自の進化を遂げたと考えられる哺乳類の新しい目が発見される。鼻が異様に発達し、移動、捕食、体の固定など様々な役割を果たす形に進化した「鼻行目 Rhinogradentia」。だが、この生物に関する研究結果が発表される直前の1957年、ハイアイアイ群島は核実験によって起きた地殻変動で、すべての鼻行類、そして島の住民たちとともに海に消えた――。

文体・構成・イラストそのほか徹底的に学術書の体裁を取った著作だったため、出版当時はフィクションと気付かなかった人も多かったようです。さらに日本語版の訳者は生態学の重鎮である日高敏隆氏で、新聞の広告もおそらく意図的にフィクションであることをぼかした表現となっており、私自身も新聞広告でこの本を知ってしばらくの間、そんな大発見がニュースでも科学番組でも取り上げられないことに怪訝な思いを抱いていました。

競合種のいない絶海の孤島で進化した、という設定からか、どこかのほほんとした外見と生態の種が多いため(例外的にオニハナアルキのような肉食性の種もいますが)、創作物に登場させる場合、モンスター的な扱いよりはペットや狩猟対象(ナゾベームの肉は祭祀のための食事とされていたようです)、静的な風景の添え物あたりが役どころかもしれまん。この仲間が登場する作品はあまり多くないようで、ゆうきまさみ氏の漫画(確か『パンゲアの娘クニエ』だったと記憶しています)にちらりと登場していたのを目にした程度ですが、もっと使われても良いように思います。ちなみに、個人的なお気に入りはナゾベームとトビハナアルキです。

3.レオ=レオーニ『平行植物』

空想生物学三大奇書の最後の1冊。ただ、あくまで生物学的なディテールにこだわった他の2冊とは少々趣が異なり、より幻想的で、科学的というよりむしろ哲学的な(と言って良いのかもよく分かりませんが)内容となっています。

リンネ以降の厳密に定義され正確に記述された分類法が生物の全てを明らかにするかのように思われたその時、既存の生物の概念を覆す不思議な植物が発見される。成長もせず、時として目にも見えず触れることもできず、実在を確認することさえ困難な、あるともないとも知れぬ謎めいた存在「平行植物」。しかし、それが確かに実在し古くから人々に知られていたことは、世界中に伝わる数々の伝承や古今のさまざまな美術にみられる意匠が証明している――。

記述はとにかく思索的かつシュールで、人によっては(それが良いとか悪いとかではなく)何が面白いのかさっぱり理解できないかも知れません。私自身、初めて読んだ時は何が何やら分からず途中で放り出してしまいました。ただ、最近になって改めて読み返してみると、著者が深い思索と広汎な下調べの上に、こうした「植物である前にことばであった植物たち」を生み出したしたことがうかがえます。

挿絵は多く描写も精細で、イラスト描きの資料などには大いに役立ちそうです。一方で小説のネタ元として使う場合、本書の幻想的な雰囲気を保ったまま作品の中に本書の植物たちを登場させるのは相当の腕前が必要でしょう。どなたか挑戦してみますか?

4.ジョアン=フォンクベルタ、ペレ=フォルミゲーラ『秘密の動物誌』

上に挙げた三大奇書に次ぐ扱いを受けているのをよく見かける本です。ただ、背景にある「写真(あるいは証言・記録)の存在は果たして本当にそれが実在することを意味するのか」という大きな問いには理解も共感もできるものの、私自身は世間ほどにはこの本を評価していません。むしろ生物学的なバックボーンがしっかりしている分、次の『異形再生』に収録されている『絶滅動物図録』あたりの方が「奇書」としての価値は高いでしょう。

1980年、仕事でスコットランドを訪れた著者らは、取材の拠点として借りた一軒家の地下室で何かの資料がいっぱい詰まった棚を見つける。それは、ドイツ生まれの異端の科学者・ペーター=アーマイゼンハウフェン博士が遺した世界各地の驚くべき生物たちの記録だった――。

全体として図や写真を中心とした作りでビジュアル面は非常に充実しています。生物学的なディテールにこだわらないのであれば、特にイラスト資料などとしては非常に有用でしょう(自分も、夕暮れの沼地に乱舞するツバサガエルの群れはさぞや美しいのだろうな、と想像することがあります)。ただ、三大奇書に比べ登場する生物たちの形態や生態についての具体的な記述が乏しく、読んでいて今ひとつ「本当にいるかもしれない生物」としてのリアリティを感じられませんでした。分類や付けられている学名も何か変で(注2)、写真も、(著者たちが悪いわけではないとはいえ)デジタル処理でよりハイレベルのコラージュ画像が簡単に作れるようになった今の我々から見ると、どこか作り物っぽく見えてしまいます。本物と見まごう質の高いパロディを作るには、やはり元ネタとなる素材に対して、ある程度深く精通していなければならないのだな、と、少々残念に感じた1冊でした。

注2:例えば「ツバサヤマライオン」の学名が Felis Pennatus となっていますが、これだとイエネコなどの同属の別種ということになり「有翼哺乳類」という綱には含まれないことになります。ラテン語で「翼のある」を意味する種小名も、属名の Felis は女性名詞なので女性形の pennata となるはず。書き方も属名・種小名が両方とも大文字で始まっていますが、種小名は全て小文字で書くのが決まりなので、この学名は Felis pennata が正しいのではないかと思います。

5.エリック=ハズペス『異形再生 付「絶滅動物図録」』

※日本語版

※原書(英語版)はこちら

原著の出版は2013年。比較的新しい本です。内容は大きく二つに分かれており、前半が著者・ハズペスによるスペンサー=ブラック博士の評伝(注3)、後半が『絶滅動物図録』の再録、という体裁になっています。

周囲からの信奉の厚い(一方で研究用の死体を墓地から盗み出していた)外科医を父に持ち、自身も若干20歳で、特に形態異常に関する研究と治療の分野で名声を得たスペンサー。だが、単なる生物学的な現象に過ぎない形態異常を「呪い」と決めつけられて差別・迫害を受ける人々を助けたいという使命感と、思うに任せない現実の間で苦悩するうち、彼の中にある妄念が生まれる。サテュロスやハルピュイアは実在した生物で、形態異常とはそれらの絶滅生物から受け継いだ一種の先祖返りではないか、ならば、絶滅生物を研究することで病変の原因をつきとめ治療法を生み出すことができるのでは……。周囲との対立の末に大学を去り、旅回りの一座とともに各地を放浪しながら、自説を証明するため、最初は死体で、やがて生きた動物を使ったおぞましい移植実験で伝説の生物を再現することに情熱を傾け、奇書『絶滅動物図録』を著したあと、彼は突然失踪する――。

前半の評伝は、内容がどうも猟奇趣味に偏り過ぎのように感じられ、それほど面白いとは思えませんでした。個人的に興味深かったのは後半に収録された『絶滅動物図録』の方です。

その『絶滅動物図録』ですが、ここで紹介した他の本とは異なり、登場する生物自体はサテュロス、龍、ケルベロスなどよく知られた伝説の生物ばかりです。本書の特徴は、そうした生物についての分類や、実際の体の構造がどうなっているかを個々の骨から筋肉・器官の配置に至るまで子細に考察して詳細な解剖図として示していることです。ハルピュイアの巨大な翼(注4)、空気呼吸と発声を可能にするセイレーンの鰓の構造など、これまで解剖学的な部分を考慮していない(=生物としてのリアリティがない)幻想生物のイラストに幻滅することの多かった身には大いに感じ入るものがありました。

創作のための資料としては、取り上げられている幻想生物の全体像より、むしろ体のミクロな部分を解剖学的にしっかり描写する(イラストのほか、時々目にする妖怪医療ものなどの資料としても)のに役立つのではないかと思います。そういう情報を求めている方がおられましたら、参考にしてみてはいかがでしょう。

なお、日本語版は分類学や解剖学の専門用語(創作されたものも含め)が全て日本語に訳されており、英語が併記されていません。英語での呼称を知りたい方のため、原著の英語版についても併せてリンクを張っておきます。

注3:この部分について、スペンサー=ブラック博士が果たして実在の人物なのか、それともハズペスによる創作なのかがよく分かりません。ご存じの方がいましたらお教え願えますでしょうか。

注4:漫画やイラストでハルピュイアの翼がヒトの腕サイズとなっているのをよく目にします。体がスズメやハトの大きさであればその体型で良いのですが、体が大きくなるほど相対的に大きな翼が必要となるため、人間サイズのハルピュイアでは、おそらく数十kgの体重をあの翼で支えて飛ぶことはできません。中世ヨーロッパの絵に登場する、手の平より少し大きいだけの翼を背中に付けた天使やドラゴンについても同じことが言えます。通常の物理法則を超えた何らかの力が働いているなら話は別ですが、そうなると今度は翼そのものの必要性が不明になります。

そのほか、近代以前の空想生物学の本についても紹介したいものが数多くありますが、今回はこれまでとしたいと思います。お役に立てば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?