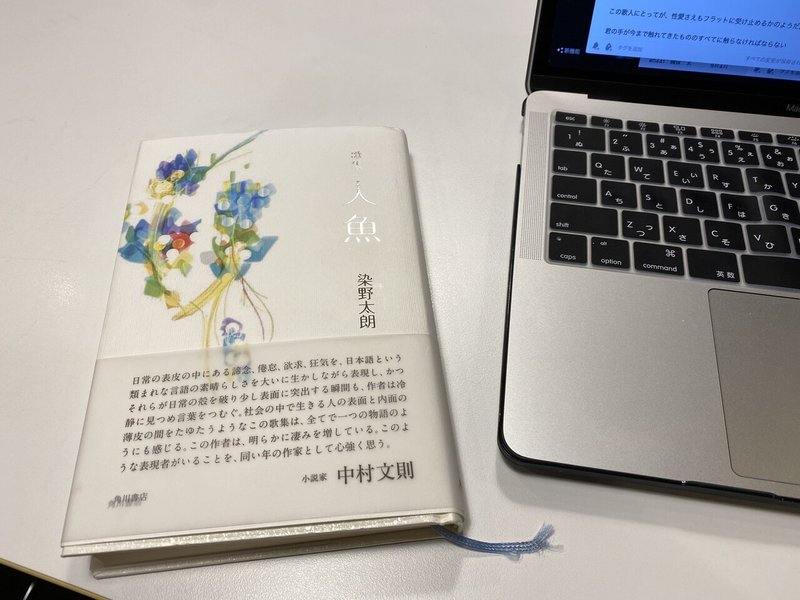

書評:「やって来るすべて」を受け入れるかのように|染野太朗『人魚』角川書店/2016.

歌人・染野太朗の第二歌集。染野太朗は、1977年茨城県生まれで、埼玉県に育つ。現在、大阪府在住。2012年、第一歌集『あの日の海』で第18回日本歌人クラブ新人賞を受賞。2018年には、本歌集で第48回福岡市文学賞を受賞。現在、笹井宏之賞の選考委員を務めている。

京都・泥書房のライブラリーにて2時間半ほどかけて読み終える。読んでみて感じたのは次のような感覚だった。

人も物も出来事も「ただやって来るもの」として描かれる遠さと潔さ

口語混じりで、修辞も比較的平易にみえる短歌群は、しかし、どれもこれも、なぜそこまでそう思わせるのかわからないくらい、あらゆることが冷静に描かれ、ひとごとのように遠い。この歌人は、実際にあった(と思われる)ことほど突き放して描いていくのだろうか。

わが見えぬビー玉いくついく粒も撒かれたるのちひと日は果てぬ

さびしさを表す術を知らぬままこの母もやがて惚けるのだろう

この歌人にとっては、性愛さえもフラットに受け止めるかのようだ。

君の手が今まで触れてきたもののすべてに触らなければならない

性欲が不意に兆せり二時間につき百円の駐輪場にて

だからこそか、感情や暴力衝動が急にあらわになる瞬間が描かれると、読み手は少し動揺する。でもやはりどこか冷静で遠い。

父の揚げた茗荷の天麩羅さくさくと旨しも父よ長生きするな

尾鰭つかみ浴槽の縁に叩きつけ人魚を放つ仰向けに浮く

そうだ。修辞でひとつ不思議に思ったことがあった。たとえば、この歌。

引っ越してベランダの幅に足らざれば捨てたり春の物干し竿を

「物干し竿」の前に「春の」と修飾することで、情景の季節が伝わる。これはすんなり受け止められる。ところが、同じ修辞の仕方なのに次の歌は読んでいて「あれっ?」と思った。

彫刻刀ひとに向けるなアスペルガー症候群の秋の生徒よ

多分、アスペルガー症候群の生徒に季節も何もないだろう、という勝手な思いが違和感を感じさせたのだろう。

が、実際の現場であれば緊張感があるであろうこの瞬間を、物干し竿のような「もの」にも使われる修辞が用いられることで、妙に冷静な空気感が醸成され、結果、ここで歌われた生徒も救われている気がする。

これ以外にも、わたしの現時点での短歌を読む能力では言語化が難しい、いくつもの繊細な修辞の積み重ねで、最初に述べた「すべての物事はただやって来る」感が表現されているのだと思う。おそらく。

この歌集に収録された短歌は、2010年から2015年に作られたものであるらしい。そのために、作者が東京で仕事をしていた時にみたであろう、東日本大震災のそしてそれ以降の社会の風景を描いた短歌も数多い。その中でも、そしてこの歌集の中でも一番好きな短歌を最後に引用する。自分自身に起こる事象を遠くに見る人だからこそ、神様の願いも聞こえるのかもしれない。

阿佐ヶ谷の神明宮を吹く風のもう祈るなとささやいて去る

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?