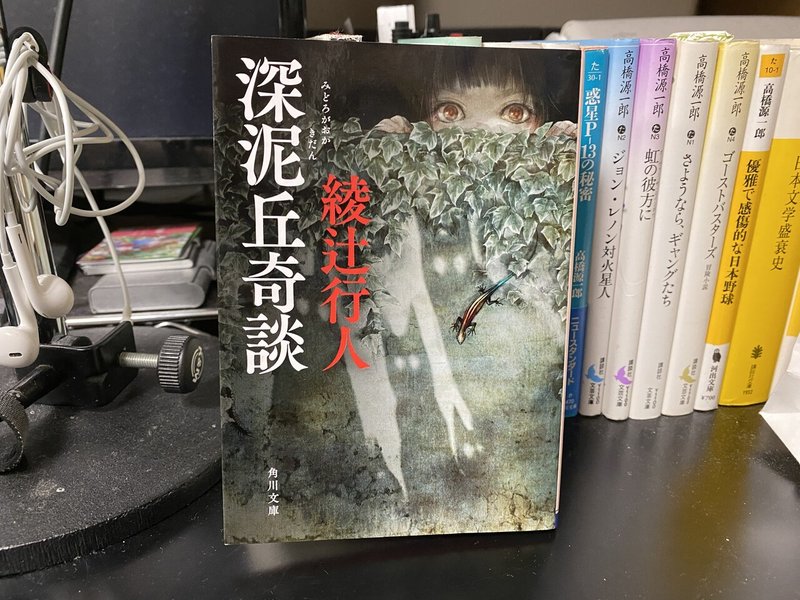

書評:異邦人が味わう宙ぶらりんの快楽|綾辻行人『深泥丘奇談』角川文庫/2014.

「館シリーズ」で名高い「新本格ミステリ」の大御所、綾辻行人による怪談小説集。9つの短編が収録されている。単行本は2008年にメディアファクトリーより出版。こちらはその文庫版である。

学生時代から、なんとなくダラダラと約四半世紀にわたって京都に住み続けてしまった私にとって、この小説で描かれる舞台は馴染みのある空間だ。とは言っても、その名称や景色は少しづつずらされている。

例えば、『丘の向こう』で描かれる鉄道路線は、叡山電鉄の鞍馬線を彷彿とさせつつも、作中では「Q電鉄の如呂塚線」として登場するし、『六山の夜』で描かれる「五山の送り火」に出てくるのは、大文字山の「大」の字ではなく、「人文字山」の「人」の字だ。

そんな風に名称かずれているせいなのかわからないが、ここで描かれる京都は馴染みがあるように見せかけて、異世界にしか思えないことばかりが起こる。いや、それが本当に起こっているのか、主人公である「私」の記憶違いなのか、それすらもあやふやだ。

そう、すべては宙ぶらりんのまま、話は進み、話は終わっていく。明確な理由や構造が解き明かされるわけではない。でも、間違いないそこに、この世界の中に、なんらかの構造が、システムがある。地名が、事件が、人名が、会話がそれを匂わせてくる。それを「この京都」の住人たちは、深泥池ではなく「深泥丘」がある街の住人たちは、承知の上で生活している。そして主人公の「私」と読者だけは取り残されていく。

例えば、どこか初めての土地に旅行に行ったとする。その土地には間違いなくなにがしかのルールやシステムがある。でも、ぽっと立ち寄っただけの旅行者である身にはそれが正確にはわからない……そんな感覚に近いだろうか。

パッキリとしたオチや説明だけを好む人にはしんどいかもしれないが、「わからない」ことや「ややこしい」ことを楽しめる(「森毅イズム」とでも言おうか笑)タイプの読者には、たまらない怪談短編集である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?