「友情のメダル」と呼ばれて~日本が世界に誇るJアスリート・道徳教科書に載せてほしいスポーツエピソード(2)

第2回は1936年・第11回ベルリンオリンピックの棒高跳びで銀メダル・西田修平と銅メダル・大江季雄を取り上げます。

1 はじめに 「友情のメダル」の真実

2 教材 「友情のメダル」と呼ばれて

3 おわりに 東京五輪の返上と大江戦死の知らせ

1 はじめに 「友情のメダル」の真実

1936年のオリンピックベルリン大会ー棒高跳びの決勝でドラマは生まれました。有名な西田・大江両日本人選手による「友情のメダル」です。

「友情のメダル」とは2位・3位が決まった両選手が「同じ日本人同士がこれ以上戦う意味はない」として順位戦を途中で棄権し、帰国後に銀メダルと銅メダルを半分にしてつなぎ合わせたことでそれが「友情のメダル」となったという有名なエピソードです。

私はこのエピソードを小学生の時に本で読んで知っていました。しかし、なぜこれが「友情のメダル」なのか、いま一つピンときていませんでした。そのときに読んだ本には(正確ではありませんが)、互いに2位を譲り合った、というようなことが書かれていたかと記憶しています。そのへんから無理やり納得していたのかと思われます。

さて、今回この「友情のメダル」のエピソードをリサーチしてみると私の子ども時代の認識とは驚くほどちがう点があるのです。

私の記憶では大江が「西田さんが先輩なので」と2位を譲ったというものでした。ところが、実際は西田が若い大江に表彰台の2位の場所を勧めて、自分は3位に立っていたのです。これがひとつめです。

二つめは、西田はルール上、同じ記録の二人は両者2位になると思っていたというものです。それがなぜか表彰式で2位西田、3位大江となっていたのです。しかし西田は「二人は同等。自分は前回大会で2位だったので」と立つ場所を大江に譲り、銀メダルを渡したのです。

三つめは、棄権した理由は審判団からの提案であるというものです。決勝はアメリカ人選手2名との激闘で5時間を経過し、午後9時をまわっていました。両選手は疲労困憊だったらしく、審判団の提案を受け入れたのが真実だというのです。

こうなると「友情のメダル」とは言えないのではないか―それに、そもそも考えてみれば、相手に譲ってハイ友情!というのも安っぽい話です。先輩・後輩、憐れみや同情では真の友情とはいえません。

でも、このエピソードはそういう程度のレベルのものなのでしょうか。ある資料に書かれていた「改めてふたりの歴史を読み返し、しみじみと「あれは友情のメダルだった」と思い直している」という産経新聞社・佐野慎輔さんの言葉で、私はこれは「友情」について考える教材になると考えました。

2 教材 「友情のメダル」と呼ばれて

みなさんは棒高跳びという競技を見たことがありますか。

棒高跳びは陸上競技のひとつです。

陸上競技には、100m走やハードル走、マラソンなどの走る競技や砲丸投げ、やり投げなどの投てき競技、走り幅跳びや走り高跳びなど跳躍を競う競技があります。その中でも、棒高跳びは曲がったポールの反発力を使って跳ぶという高い技術を必要とするむずかしい種目だと言われています。

日本人がこの棒高跳びでオリンピックのメダルを獲得したのは1932年・ロサンゼルス大会の西田修平選手の銀メダル、次の1936年・ベルリン大会の西田選手のニ大会連続の銀メダルと初出場・大江季雄選手の銅メダルだけです。

じつはこのベルリン大会での西田・大江両選手の銀・銅メダルは、のちに銀と銅を合体した2人の「友情のメダル」となりました。

その「友情のメダル」とは何なのでしょうか。

1936年8月5日。

この日は夏だというのに朝から肌寒い一日となりました。日本人選手は正午にスタートした予選を順調に通過し、ライバルとなるアメリカのメドウス、セフトン、グレーバーの3選手たちもなんなく通過しました。

決勝は午後4時に始まりました。

バーの高さは3m80から順に上がり4m15になった時点で、残ったのは西田・大江両選手とアメリカの3選手だけとなりました。

午後6時。バーは4m25。ここでアメリカのグレーバー失敗。

午後8時。すで8時間が経過。選手たちの気力・体力も限界近くにきています。

ここで西田は大江にチャレンジングな提案をします。

「ここは4m30をパスして一気に4m35をねらおう」

「わかりました。やりましょう」

じつは大会前までの2人の自己ベストは4m30(当時の日本記録)でした。つまり、いきなり自己ベストより5センチも高い記録に挑むことにしたのです。2人はここが勝負どころだ、と考えたのです。

ひとつの記録にチャレンジできる試技は3回までです。

1回目。日本・アメリカの4選手全員失敗。

2回目。アメリカ・メドウス選手のみ成功。

いよいよ最後の3回目。西田・大江・セフトンの3選手全員失敗。

この瞬間、メドウス選手の金メダルが決定しました。

後は、残った3選手による順位戦です。

今度は4m35からスタートして跳べなければバーを下げていきます。4m35も4m25も3人とも失敗。すでに3選手は体力の限界を超えていたのです。

バーの高さは4m15。これをセフトン失敗。大江はぎりぎりで成功。そして西田も成功です。日本人2人の銀・銅が決まりました。

すでに競技は5時間を超えています。時刻は午後9時。2人の疲労は頂点に達していました。

ここで審判団からの提案もあり、2人は競技を棄権しました。

当時のルールによれば、試技回数に関係なく両者銀メダルとなると思っていたのです。しかし意外なことに、翌日の表彰式では2位・西田、3位・大江となっていました。たしかに、ベルリン大会前に試技回数を順位判定の基準にするという新ルールに改訂されていましたが、これはベルリン大会後に適用されるはずだったのです。

すでに前回大会で銀メダルを獲得していた西田選手は、表彰台では大江選手に2位・銀メダルをゆずり、自分は3位の場所に立って銅メダルを受けました。

西田選手はこう言っています。

「ふたりは同等。どっちが銀メダルでも銅メダルでもよかった」

両選手は国内でもライバルとして戦ってきました。西田選手は自分より4歳年下の大江選手に次回大会への応援と期待を込めていたのかもしれません。

日本に帰国した2人は相談して知り合いの宝石店にメダルを持ち込み、銀と銅、銅と銀というこの世にひとつしかない「友情のメダル」を作りました。しかし、西田さんは「スポーツはルールに忠実でなければならない。だから銀と銅をつなぎ合わせたメダルを作った」―つまり、これは決して「友情のメダル」ではないと言うのです。

西田さんへインタビューした新聞記者の佐野さんは、インタビューしたときは「世界に類のないメダルは〈友情の〉と言うよりも〈真実の〉メダルというべきなのかもしれない」と思ったそうです。

しかし、それから何年かたってもう一度西田・大江両選手のことを振り返ってみると、やはり「あれは友情のメダルだった」と思い直していると言っています。

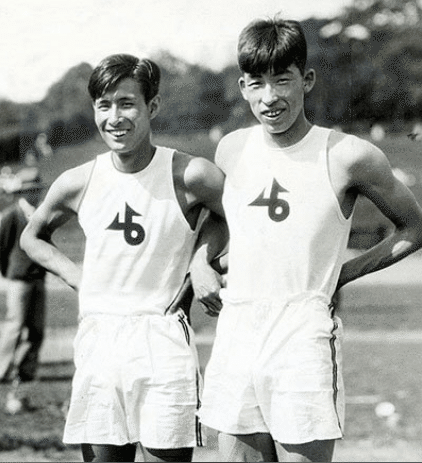

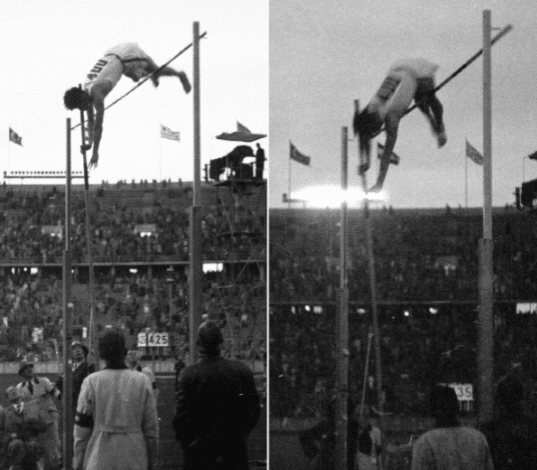

※冒頭写真は左・大江、右・西田。跳躍シーンは左・西田、右・大江。表彰式写真は1位・メドウスの前に立つのが西田、向こう側が大江。

※これは「特別の教科 道徳」の内容「B主として人とのかかわりに関すること」の「友情、信頼」の小学校5・6年(10)、中学校(8)に当たります。

※発問例「本人は違うと言ってるのに、佐野さんが「あれは友情のメダル」だったと思ったのはなぜでしょうか」「ほんとうの友情とうわべだけの友情のちがいは何でしょうか」

3 おわりに 東京五輪の返上と大江戦死の知らせ

大江は翌年・1937年に国際大会であのメドウスを破って優勝しています。しかし、金メダルを期待された次の東京五輪は戦争のために返上。結局、第12回大会は中止となりました。なお、大江がこの年に記録した4m35は日本記録として戦後の昭和33年まで破られませんでした。

その後、二人は戦地に招集。1941年12月24日に大江はフィリピン・ルソン島で戦死。27歳でした。この訃報を西田はマレー半島で翌1月に知りました。生き延びることができた西田は戦後の第1回アジア大会にコーチ兼選手として復帰。41歳の最年長で4m20を跳び、銅メダルを獲得しています。

調べてみると、このエピソードは戦後に国語教科書や東京都教育委員会の学習読本にも取り上げられたそうです。しかし残念ですが、私はそれを目にすることができていません。なお、小平市教育委員会の冊子に『友情のメダル』というタイトルで「朝会の話」の話材例?として掲載されていました。内容は私のものに似ていますが、この執筆者(「村松」と書かれています)は「人間的な温かさ」を伝えるという趣旨で書かれたようです。そこが少々違う点かもしれません。

<参考文献等>

*「大江季雄・西田修平 メダルを分けあった棒高跳び選手の友情」『知ってるつもり⑩心やさしき勝利者たち』(日本テレビ放送網株式会社 1993年)

*HP「西田修平・大江季雄 友情のメダル」『オリンピック・パラリンピックアスリート物語』(笹川スポーツ財団)

*HP「友情のメダル」(舞鶴赤れんがパーク 赤れんが2号棟・舞鶴市政記念館)

息詰まる決勝戦は以下のユーチューブで見ることができます。

https://www.youtube.com/watch?v=053kEB41DaQ

ちなみに当時の照明機器では暗くて撮れないシーンがあり、後日撮り直しをして、実際の競技が約80%、撮り直しが約20%だそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?