なぜ〝残酷〟と感じないのか?ダンス視点で見る藤田の戦争画~戦争画よ!教室でよみがえれ㊱

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治の〝戦争画〟を追って(「藤田嗣治とレオナール・フジタ」改題)

(7)なぜ〝残酷〟と感じないのか?ダンス視点で見る藤田の戦争画ー藤田嗣治の〝戦争画〟を追って⑥

佐野勝也は1961年に生まれ(私と同年である)、2015年に若くして亡くなっている。大学卒業後、西武百貨店に勤務していたが退社して舞台演出家になり、その著『フジタの白鳥 画家 藤田嗣治の舞台美術』(エディマン)で舞台芸術に精通した人ならではの観点で藤田作品を評している。

「バレエといえば白鳥の湖が第一に頭に浮かぶほど、この舞踏が、バレエの中の白眉であり、長年のパリ滞在中、オペラ座におけるルシアン・バレエの白鳥の湖を観て、一度ならずこの音楽とこの舞踏に陶酔した」(佐野勝也『フジタの白鳥 画家 藤田嗣治の舞台美術』エディマンp44)

これは藤田嗣治が1946年8月の『白鳥の湖』上演プログラムに寄せた「装置者の感想」という文章の冒頭である。藤田はこの日本初の『白鳥の湖』上演に際して舞台美術を担当している。

1946年という年に注目してほしい。

驚くことに終戦後1年目にして帝国劇場で『白鳥の湖』全4幕が上演されている。食べるものや住む家にも事欠く時代に、しかも空襲で焼野原になった東京で上演されたのである。さらに驚かされるのは、『白鳥の湖』の全幕上演は西ヨーロッパにおいては英国ロイヤルバレエが1934年に行ったのが初だそうだが、そこからわずか12年後のことなのである。佐野はこれを「奇跡的な快挙」としている。

じつは、藤田は大変〝マルチ〟な人で専門の洋画だけでなく挿絵も描くし、小物作り、日常品の修理なども得意で額縁も自作した。エッセイも数冊出していて文章もうまい。映画も作っている。そして舞台美術も手がけているというわけである。

さらに藤田はあのイサドラ・ダンカンの兄レイモンド・ダンカンが主宰するギリシア舞踏アカデミーにかよってダンスを習っていた。加えてパリに住んでいた藤田はバレエ・リュス(ロシアバレエ団)等の公演も見ている。つまり、舞踊については演じる側からも観る側からも深い見識を持っていた画家だった。

佐野はこうした藤田の〝特性〟からダンス視点の「動的描写」が作品に生かされているのではないかという仮説を提示している。

「藤田の一九一〇年代後半の作品に描かれる女性たちの細長く描かれた腕そして指先の動きは、平面的ながらも動きを内包していく。(中略)腕から肩周辺のしなやかな動きに加え、細長く伸びた指先までが表情豊かに表象されているといえよう」(p112)

ちなみに上の引用した文のうち、(中略)以降は1920年代のバレリーナを題材にした作品の評である。佐野はこの1910~20年代の作品はダンス視点としての「動的描写」が肩・腕・指先によく表れていると指摘している。これは踊りに精通したプロにしかわからない視点だろう。だが佐野は、その後の藤田の「動的描写」は「演劇的なドラマ視点」に変化しているという。

佐野の言う<ダンス視点>と<演劇的なドラマ視点>はどこが違うのか?共通点はあるのか?気になるところである。ただ「演劇的」という指摘は「ダンス」と共通するものがあることを示唆している。バレエ作品は主にダンス表現による演劇・ドラマであることは明白だからだ。観客は演者のダンス表現を目的に見に来ているし、そのストーリーも見に来ている。そしてその融合の妙も見に来ていると言えるだろう。

さてこのユニークな視点をもって藤田作品を評する佐野は戦争画についても言及している。ここが重要である。

「ただ戦争記録画後半、《アッツ島玉砕》《血戦ガダルカナル》に代表されるところの戦争における死を賭した人間の闘争を描いたことは、人体を動的に生々しく描写する点において、戦後《優美神》におけるダンス視点に立つ動的描写を記憶のなかから呼び覚ます状態を、無意識のうちに整えたといえるかもしれない」(p112~113)

少々一文が長いので、論旨を正確に捉えるために分析的に見ていこう。

主語を藤田嗣治とすると述語は「整えた」になる。「藤田は無意識に整えた」のだということになる。

何を整えたのか?

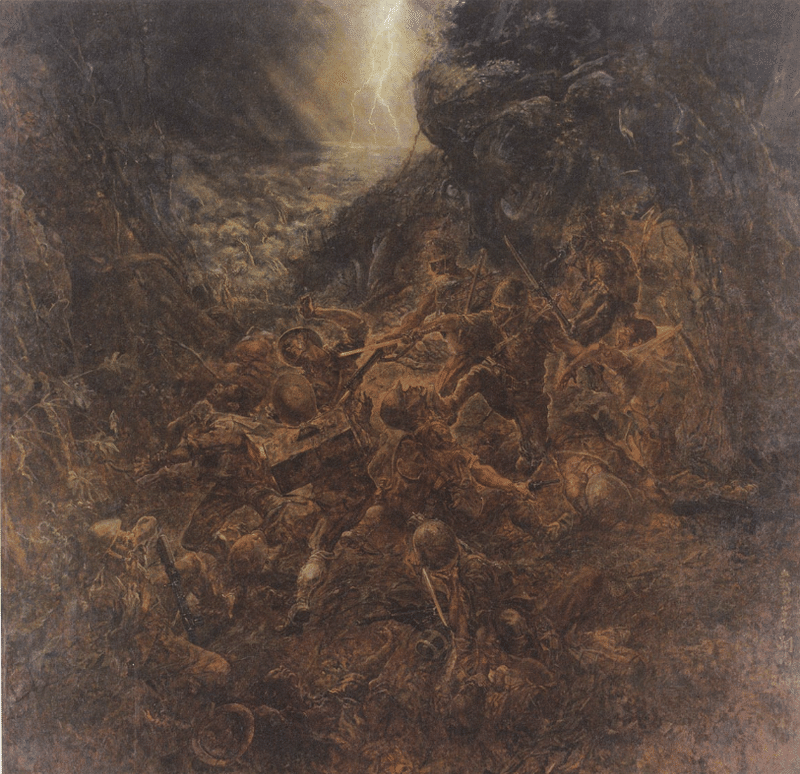

「ダンス視点に立つ動的描写」を「呼び覚ます状態」に整えたのである。ただし「無意識に」だ。だが、私は佐野の指摘を読んで、むしろ《アッツ島玉砕》《血戦ガダルカナル》等を描く段階でダンス視点は「呼び覚ま」されていて意識して「整えた」というのが自然ではないかという感想を持った。つまり、藤田はダンス視点による「動的描写」が「死を賭した人間の闘争」をリアルに描くための重要な要素になると理解していたのではないか、と思うのである。※下『血戦ガダルカナル』

『アッツ島玉砕』を見てみよう。銃剣をもつ腕の線、日本刀の柄をもつ指、短銃の引き金を握る手など佐野の指摘する肩・腕・指先がじつに細かく描かれているのがシロウトの私にもわかる。プロの目をもつ佐野はこうした藤田の描写を丁寧に観察して上のような結論を確信したのだろう。だが、それを裏付ける本人等の証言がないために「呼び覚ます状態」あるいは「無意識に」と控えめに論じたのではないか。

できれば、佐野にさらに詳しい考察結果を残して欲しかった。この佐野の藤田作品における「ダンス視点による動的描写」の考察は藤田に関心をもつダンス関係者にぜひとも引き継いでもらいたい重要な仕事である。

ちなみに「《優美神》におけるダンス視点」(『優美神』は藤田が戦後の1946年~1948年に描いた作品)について佐野氏は次のように論評している。

「しかしこれ(陰影によるモデリングを用いた肉体表現 筆者注)により女神たち、特に左右の女神は首から足先までの関節部、筋肉が躍動感に満ち、腕そして手、指の表情の豊かさは、ダンスそのものを踊っているとは言わないまでも、きわめて舞踊的な要素が感じられる」(p113)

ここで佐野氏が指摘していることはそのまま『アッツ島玉砕』『決戦ガダルカナル』に描かれる兵士にも当てはまるように見える。その人物表現は舞踊的であり、演劇的である。

藤田の戦争画ー主には『アッツ島玉砕』ーに対して「むごたらしい」(針生一郎)「猟奇的な殺人」・「密室殺人」(椹木野衣)などという言葉で表現する専門家がいる。そこに描かれている世界に恐ろしいもの、怖いもの、胸が締め付けられるような息苦しさを感じるのは確かだ。だが、私は「むごたらしい」「猟奇的な殺人」「密室殺人」という言葉でこの絵を表現する気になれない。つまり、端的に言って藤田の絵が<残酷>とは思えないのである。だが、佐野の著作を読むまではどうしてそう感じるのかはうまく説明できなかった。

だが、今回、佐野の著作を読んでなぜ<残酷>と思えないのか?その理由が理解できた。おそらくそれは、これらの藤田の絵が「ダンス視点に立つ動的描写」によって描かれているからである。

「恐ろしい」と感じながらも「美しい」と感じ、「怖い」と思いながらも「悲しい」と思い、「息苦しい」と目をつぶりながらも「有り難い」と手を合わせたくなるーそれは、恐怖に満ちた絵でありながら「ダンス視点に立つ動的描写」によって、どこかに舞踊的な要素を感じるからではないだろうか。ゆえに、リアルな描写であるだけでなく演劇的な一つの壮大な物語として観る者の心に迫ってくる、そう思えてならない。

ダンス視点による藤田作品のさらなる研究の深化が待たれる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?