オリーブ食器の昔とこれから

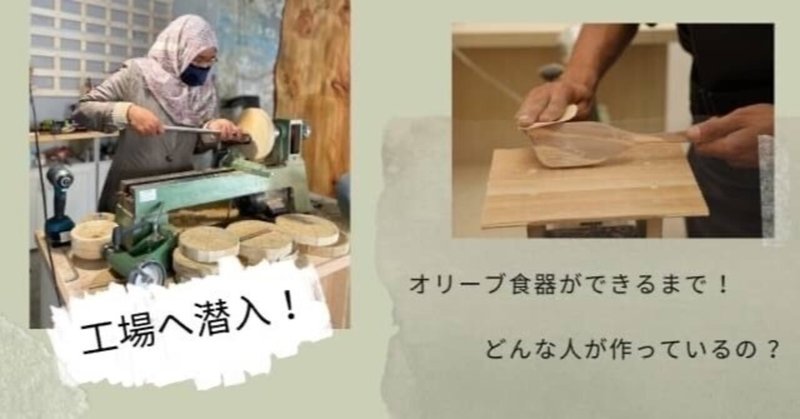

こんにちは!MUUTブログ担当 高尾です。今回は中東に住む難民と共に製作するオリーブ木製食器のブランドMUUTの工房をご紹介します。代表の大橋がどんな人と出会い、食器を作っているのか…いざ工房へ潜入します!

オリーブ食器のプロローグ

2021年の8月に第1回目のクラウドファンディングを終えた大橋はその年の9月からヨルダンへ渡航し、シリア人の木工職人ブルガルさんやその弟子のマフディーさんに出会い商品開発を進めていました。ここでは、①人間関係 ②商品変更 の2つの視点からどんなことが起きたのか見ていきましょう。

①人間関係

ビジネスパートナーであるブルガルさんやマフディーさんと出会い、次に出会った人は難民の女性2人でした。彼女たちは2021年11月から一緒に商品作りのトレーニングを行いましたが、翌年の1月に辞めてしまいました。職人やスタッフと相性が合わなかったり、家庭の問題で仕事に集中できなかったり、一度はスタッフがいなくなった時期もありました。

しかし、一度離脱した女性1人がMUUTに戻り、基本技術を身に着け、お皿の加工まで出来るようになったのです!ある意味一人だったから集中できたのか(?)分かりませんが、しゃもじを作るのに何時間もかかっていたのが、3日で20個も作れるようスキルアップしました!

ヨルダンで新しい人々との出会いがあれば、別れもあったのです…

因みに…MUUTを立ち上げた株式会社qaraq(カラク)は、 アラビア語の「faraq=違い」を文字ったものなんです!難民を受け入れる社会や人々が「違い」を受け入れ、楽しく生活できるよう願いが込められているのです!

②商品の変更

当初のオリーブ食器はお皿とボウルでした。しかし、この2種類の製造過程は複雑で、初心者向けではないことが後から分かりました。そのため、途中で商品を初心者でも作りやすい「しゃもじや木べら、フードボード」へ変更!

難民の女性が木工初心者ということもありますが、もう一つ、商品を決めるにあたりこだわったことがあります。

それは、「自分たちが誇れる商品」を作りたかったのです!

それは何故か…?

元々難民の女性は「英語が話せない、働いた経験が無い、働き方が分からない」人が多く、移って来たヨルダンで自信を無くしていました。

そこで、質の高い商品を彼女たちが持つ技術を活かして作ることで、彼女たちが「自信」を取り戻すきっかけになるのではと考え、質の高さを意識して商品を開発しました。

就労経験がない女性でも家で作る刺繍や手芸と同じように製作出来る、「自分たちが誇れる商品」を目指して商品開発を進めて来ました。また、アラブ地域にはオリーブの木を使った装飾品を作る習慣があります。「自分が育った文化の商品を日本へ届けたい!」とこだわり、製作しているのです。

伝えたいことが伝わらない!

商品も決まり、製作にあたって相手への説明やコミュニケーションに大苦戦しました💦

また、仕事のベースとなっている考え方も日本人とは違うため、クラウドファンディングが始まった10月の今までもスムーズにコミュニケーションが取れたり、取れなかったり…例えばこんなことがありました…

例えば①「働き方の考え方」が違う

時間通りに仕事を進める、責任を持ってやり切るなどの価値観がアラブ地域では日本人ほど強くない場合が多いです。また、作品が完成しなかった時に反省の気持ちを見せることが少ないのです。

これはアラブ人あるあるの一つであり、アラブで働く人は必ず直面します(体験談)!仕事以外にも、ランチなどの約束をした時は「インシャ・アッラー إن شاء الله(神の望みのまま)」と言います。これは「僕はちゃんと時間通りに行くつもりだけど、時間ピッタリに到着出来るか分からない」という意味です。一言でこんな意味を含んでいるのです…

他には、試験に対して「インシャ・アッラー إن شاء الله(神の望みのまま)」が使われます。「きっといい成績で合格できる!」という意味になるのです。

日本とまったく異なる地域であり異なる歴史を持つため考え方が違う部分もおもしろいですよね。

例えば②ちょっとした「ニュアンス」を伝える

最初の難民の女性へのトレーニングでは定規で線を描いたり、コンパスで円を中心からの距離描くことが当たり前ではありませんでした。しかし、木工の基礎を学びながら徐々にトレーニングを重ねて技術が上達していきました。

ただ…ちょっとした葛藤に直面します。それは、「ニュアンス」を伝えることです。線や円などの少しのズレを相手へ伝えても分かってもらえない出来事が少なくなかったのです。

例えば、木べら先端の丸み、ヘラと持ち手の太さの緩急をつける部分などのサイズ・厚さを説明しても形をやや大雑把に捉えられてしまうことがありました。

また、木べらはともかく、ヨルダンでは使用しない「しゃもじ」を製作した時には使用方法を説明しても?マークが頭の上を回っている状況でした。それでも日本の使い手のことを想像しながら、工房の皆が納得がいく商品を作ることに繋がったのです。

オリーブ食器を作る人とは・・・?

MUUTの工房はヨルダンの首都アンマンのダウンダウンという場所の近くにあります。東京で言えば、人情溢れる下町のような場所です!そこでは木工職人のマフディーさんたちが作業しています。

因みに…同じく職人のブルガルさんはシリア難民であり、第三国定住としてイタリアへ旅立って行きました。

職人のマフディーさんが木を切り、雇用している難民の女性が切った木にやすりがけを担当します。最初の写真でもマスクを装着して作業に当たります。木工初心者でも出来る仕事は限られますが、商品の使いやすい形を作る重要な仕事です。やすりがけが終われば、オイルに漬け、ワックスを塗って完成です!ご覧のとおり木くずが舞うので、要注意です。

MUUTのお伝えしたい事

MUUTでも、私たち日本人と同じように人間関係やコミュニケーションで悩んでいます。

そのような環境の中で、英語が話せない、働いた経験がない難民の女性が一から学び、自分の手で作った「誇れるオリーブ食器」が完成しました!ご飯を盛るしゃもじや盛り付けるフードボードを見た時に、遠く離れた同じ悩みを持つ人がいることを想像していただければ幸いです。

さあ、MUUTクラウドファンディング終了までラストスパートです!

皆さんからの応援を心からお待ちしております!

--------------------

新商品「さばくの国のオリーブつみき」先行販売中!

日本での販売開始から約1年。

皆さまからの温かい応援に支えられ、新商品が誕生しました!

2023年9月末までの期間、新商品「Piece of Olive〜さばくの国のオリーブつみき〜」をクラウドファンディングにて先行販売しております。

オリーブ食器をつくる際、どうしても余ってしまう木片を活用できないかという想いから生まれた、こども向けのつみき。

「平和の象徴」として、国連の旗などさまざまなモチーフとして世界中から愛されているオリーブの花言葉は、「知恵」や「勝利」という意味があります。

自然由来のコーティングでなめらかな手触りとなりますので、安心してお楽しみいただけます。

大切なお子さまのおもちゃや、プレゼントとしてぜひ一度ご覧いただけると嬉しいです!

▼「Piece of Olive〜さばくの国のオリーブつみき〜」詳しくはこちら

▼株式会社qaraqとは

2021年コロナ禍をきっかけに、代表大橋がヨルダンに渡航。生きるために国から逃れた、何万人といる難民に雇用を生むため、起業を決意。現地で大量に余っているオリーブの木で木製食器をつくるブランド「MUUT」を現在立ち上げ中。2022年10月11日よりクラウドファンディングにて先行販売中。

<SNSにて随時最新ニュースをお届け>

▼「MUUT」Instagram

- 商品や工房の様子をご紹介

https://www.instagram.com/muut_japan/

▼ヨルダン在住!代表大橋 Twitter

- 中東での日常や、起業準備に悪戦苦闘する等身大の姿をご紹介

https://twitter.com/mazinozo?lang=en

▼「MUUT」Facebook

- 商品や工房の様子をご紹介

https://web.facebook.com/profile.php?id=100085517576193

▼イベント情報!

2022年11月3日(木・祝)20:30~ 難民問題について、ウクライナ難民問題に取り組むNGO職員の方をお迎えして、株式会社qaraq代表 大橋希が対談を行います!