【プレイリスト】8月に聴く8月録音のジャズ

「August 葉月」オリジナル解説書(CD一枚分)

※1日単位「今日のジャズ/ジャズ記念日」の元ネタですが、録音年月日順で、記載内容も異なります

※選曲後記が最後にあります

※音楽を聴いてから解説を読む事をお勧めします

※録音日、曲名、演奏者、収録場所、レーベル、アルバム名の順で曲の情報が記載されています

17, 1956 “Get Me To The Church On Time”

by Shelly Manne and Friends (Andre Previn, Leroy Vinnegar) at Contemporary Studio, Los Angeles, CA for Contemporary (My Fair Lady)

白人最高峰のドラマーの一人、シェリーマンがクラシック指揮者として後年、世界的に名を挙げることになるアンドレプレビンのピアノと組んで、有名なミュージカル、マイフェアレディの楽曲で構成されたアルバムを世に送り出すと、企画と演奏の素晴らしさで大ヒット。ミュージカル楽曲にジャズ風アレンジを施すアルバム企画の先鞭を付けた。シェリーマンによるブラシでの歯切れ良くメリハリの付いた正確でタイトなリズム、弾むように絶え間ない音玉を綴ってスイかングするプレビンのピアノ、この二人を取り持つビートを繰り出すベースのリロイビネガー、三位一体の疾走感が素晴らしい。如何にもコンテンポラリーらしい乾いた爽やかな西海岸サウンドと合わせて、シェリーマンがNYから移住して開拓したウエストコーストジャズの王道の名演と言える。この作品がヒットしたことによって同コンセプトのトリオ演奏がマンを軸にシリーズ化された。2:15秒からのピアノのリフレーズにドラムが応戦するのが顕著なようにアドリブが随所に散りばめられているのがジャズの醍醐味。

3, 1957 “When You Wish Upon A Star”

by Dave Brubeck, Paul Desmond, Norman Bates & Joe Morello at Los Angeles for Columbia (Dave Digs Disney)

冒頭曲同様のテーマを持った企画アルバムで、デイブブルーベックが、誰しもが聞いた覚えのある様々なディズニー曲をジャズに仕立てるという、ありそうで無かった斬新なアイディアを採用。ディズニーランドを家族と訪れた際に閃いたという。アニメやファンタジーといった当時は子供向けが大半の作品群を恥じること無く取り上げてリリースに至らせたのは、レコード会社とブルーベックの大英断。この作品が大ヒットした事を受けて、マイルスやエバンスらの大物が取り上げるようになり、ディズニー音楽がジャズスタンダードとして定着してゆく。この発想を日本風に例えると、昭和の頃、子供向けの「みんなのうた」や鉄腕アトムに登場する楽曲を歌謡曲として演歌歌手が歌う、というような奇抜な企画になる。全てメインストリームだが、これをジャズに組み合わせる発想は奇抜。本作品はニューヨークとロスアンジェルスに分かれて録音され、その比較も面白い。本作品は後者、ピノキオの「星に願いを」を開放感に満ちたタッチで楽しげに演奏。前月の”Take Five”とは真逆に、ドラムは控えめに黒子に徹してリズムを刻み、ブルーベックとデズモンドのソロが存分に味わえる。デズモンドは所謂ビバップの固定された定番フレーズを駆使することなく、メロディー重視のアドリブ、ブルーベックはディズニーを意識してか、終始とても優しさに溢れる演奏となっている。

15, 1957 “Relaxin’ at Camarillo”

by Tommy Flanagan Trio (Wilbur Little, Elvin Jones) at Metronome Studio, Stockholm for Prestige (Overseas)

夏といえども涼しげな北欧ストックホルムにおける熱いトリオ演奏。なんといっても、ほとばしるドラムのエルビンジョーンズのブラシ捌きのテクニックと力漲るドライブ感が生々しく捉えられていて、こんな凄みのある演奏をされたら共演者はたまったものでは無い。それを受けて名脇役ピアノのトミーフラナガンが普段よりも前のめりで力強い演奏を繰り広げる。この類の作品は目立つ楽器よりも前曲同様に間を取り持つベースに寄り添った聴き方が良い。ベースを軸に前々曲と比較してみると、共に激しくスイングする演奏ながら、白人主体で西海岸の軽快さを持つ前者に対して、黒人で編成された東海岸スタイルの粘りと力強さの本曲では同じトリオでも趣が大いに異なる。そして何よりもドラムのブラシ捌きの比較に耳を傾けると面白い。特にドラムソロで個性が垣間見え、正確なテンポと強弱のメリハリでスイングするシェリーマンに対して、後ノリのパワーで押して揺らぎのパルスを送るエルビンジョーンズ、このレベルまで来ると良し悪しといった次元ではなくて、嗜好性と相性であり、それはまた共演者として選ばれる一つの基準になる。因みに、ソニーロリンズがこの二人と同じトリオフォーマットで演奏しているので、比較してみると確かに面白い。因みに、ここまで三曲続けてドラムは、ワイヤー製のハケ「ブラシ」をスティック代わりに使用、「シャーシャー」と流れる音がそれで、スネアドラム、いわゆる小太鼓を両手で交互に八の字に擦り付けて演奏するのが一般的。パワーが印象に残るエルビンだが、飽きることない多彩な表現が、変速リズム、強弱や叩きを交えて送り出されており、実はかなり器用なことが分かる。そんな中で、2:55秒のような一撃が突然舞い降りるのだからエルビンとの共演は油断できないスリリングさがある。

4, 1958 “Summertime”

by Miles Davis & Gil Evans Orchestra

at 30th Street Studio in New York for Columbia (Porgy and Bess)

都会的な蒸し暑さのあるニューヨークの夏に、曲名の通り南部を舞台としたミュージカル、「ポーギーとベス」からのガーシュインが手掛けた有名曲。冒頭曲の流れを受けての同ミュージカル曲で構成されたジャズアルバムをマイルスが名編曲家のギルエバンスと組んで制作したのが本作。白人嫌いなマイルスといえども才能を認めて共演した数少ない一人が「音の魔術師」と形容されるギルで、曲のアレンジ手法の影響を受けたとされる。マイルスの物悲しげな音色に寄り添った伴奏をするオーケストラの展開がドラマチック。マイルスはビバップ、ハードバップに続き、今作ではクラシックにも近づき、ジャンルを跨ぐクロスオーバージャンルの最先端を走り続ける。マイルスはアドリブは最小限に控えて原曲メロディーに忠実に演奏するが、それはギルがマイルスを念頭にアレンジを施しているからで、マイルスもその意図を汲んでの結果と推測する。アドリブの余地が少ない中でも、その音色と表現で孤高の存在感を示すマイルスの凄みは、この時点でも「帝王」に相応しい。ポールチェンバースによる歌心あるベースラインを軸に、ギルが繊細なアレンジを施して音を重ねることで旋律の展開を促進していて、2:25からさりげなく主旋律の裏側にチューバが加わることで終焉に向けての盛り上がり効果が生まれている。

25, 1959 “Birk’s Works”

by Kenny Burrell, Tina Brooks, Bobby Timmons, Ben Tucker & Art Blakey

at the Five Spot Cafe, New York, for Blue Note (On View at the Five Spot Cafe)

ビバップ創始者の一人、トランペッターのディジーガレスピー作曲。ジャズメッセンジャーズのアートブレイキーとピアノのボビーティモンズが、全盛期にサイドマンとして登場するという豪華な布陣を従えてのギターのケニーバレルによるリーダーアルバム。五月の四曲目の曲名となっているジャズクラブ、ファイブスポットでのライブ録音。心地良いギターとテナーサックスのティナブルックスとのメロディーのユニゾンが口火を切り、ケニーバレルの粘り気あるブルージーなソロにティモンズが、コールアンドレスポンスのバッキングで盛り上げる展開。ブルックスの気張らずに哀愁漂うソロも好演奏。終始この曲を牛耳っているのは重量級ブレイキーの存在感ある圧力ドラムで、右スピーカーから終始刻まれる、空気圧が伝わるハイハットを始め巧みなドラム全体からリズムの厚みが感じられる。また同じ右スピーカーにピアノが収録されており、この二人を傾聴すると、特にゴスペルを彷彿させるピアノソロあたりで、前年10月30日に同じメンバーで演奏された、蕎麦屋の出前持ちまでが口笛を吹いたと形容される名曲「モーニン」を彷彿させるメロディーや展開が追体験出来る。8:54の一撃からフィナーレを意識してブレイキーが更に圧をかけ始めて、9:13に「ナイアガラ大瀑布」と形容される御大の必殺技が聴けるのも嬉しい。

29, 1961 “You Don’t Know What Love Is”

by Lee Konitz, Sonny Dallas & Elvin Jones

at Olmsted Sound Studio, New York City for Verve (Motion)

四曲前のポールデズモンドに影響を及ぼしたとされる、「クールジャズ」一派の一人で虚無僧サックスの元祖、リーコニッツによるトリオ演奏。普段はクールな演奏を繰り広げるが、ドラムのエルビンジョーンズのパワーと夏の暑さに影響を受けてか、はたまた湿度を感じさせる空気感なのか、滲み出る汗を想像させる暑みを帯びた内容となっている。ここではバラードということもあって、エルビンのブラシ演奏は控えめで、デズモンドと同様にお決まりフレーズを使うことなく、その場の流れに賭けてメロディーを繰り出すアドリブの鬼、コニッツの浮遊感ある旋律と、それを支える力強いベースのソニーダラスの自由度の高い演奏が記録されている。1:41秒からコニッツがスイッチを入れると、エルビンも即座に対応してテンポを上げ、この二人に誘われるかのようにソニーダラスも2:57の和音を皮切りにペースチェンジしていくのも即興演奏によるものだろう。エルビン、ここでの演奏は比較的大人しいが、他の作品同様に唸り声が演奏の終始録音されている。このように演奏中にハミングや唸り声を上げるジャズ演奏者は少なくない。本曲は映画向けに作曲された後、マイルスデイビスが1954年に取り上げた結果、ジャズスタンダードとなった。マイルス、選曲眼も秀でている。

27, 1962 “Three O’Clock In The Morning”

by Dexter Gordon Quartet (Sonny Clark, Butch Warren, Billy Higgins)

at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs for Blue Note (Go!)

「ラウンドミッドナイト」というジャズミュージシャンを題材とした映画の主役を務めたテナーサックス奏者、デクスターゴードンによるカルテット演奏。お馴染みの「ウェストミンスターの鐘」のメロディーで始まり、終わるという構成。デクスターは演奏のスタイルのみならず野太い硬派な音色で誰か判別出来る数少ない演奏者の一人。1:54の「ボーボーボー」のシグナルのような音から始まり、2:07からはガーシュイン兄弟による別スタンダード曲、”Nice Work If You Can Get It”の主旋律をなぞり、4:37にはメジャーリーグ試合で7回表終了時に「セブンス・イニング・ストレッチ」として流れる”Take Me To The Ball Game”を引用するなどユーモアたっぷりに唄い上げる。ソニークラークの朗らかなピアノソロも秀逸。スペイン出身のアルゼンチン人、フリオロブレドによる作曲で、1920年代に人気を博し、100万枚売り上げた最初の20録音の一つとなった記録がある。ピアノのソニークラークは、ブルーノート作品で誰かと思って思い付かない時は大半がクラークだったりする。端正な良い演奏をするが、個性や印象がそれほど強くないのと器用なので大半の演奏者との相性が良いという良し悪しがある。

27, 1963 “Say It Isn’t So”

by Benny Goodman, Teddy Wilson, Lionel Hampton & Gene Krupa at New York City for RCA Victor (Together Again)

スイングジャズの王様、クラリネット奏者のベニーグッドマンによるカルテット演奏。作曲は「ホワイト・クリスマス」を手掛けた大作曲家のアーヴィングバーリンでヒットチャート一位を記録、邦題は「はっきり言ってよ」。この二人の共通項はユダヤ系ロシア移民であること。実はアメリカに移住したユダヤ系ロシア移民のジャズ界への貢献度は計り知れず、ガーシュイン兄弟、ロジャースとハーマンスタインといった作詞作曲家、スタンゲッツ、前々曲のリーコニッツらのサックス奏者が挙げられる。ロシアでのユダヤ人に対する圧政や社会的な抑圧に耐えかねての移住で、貧しい家庭に生まれながら才能を活かしてアメリカでの社会的地位を確立して行く。そしてリベラルな立場で人種差別が厳しい時代から黒人を積極的に起用して自ら同様にその社会的地位の確立に貢献して行く。この曲でピアノを弾くテディウィルソン、鉄琴のライオネルハンプトンもその恩恵に預かった黒人演奏者で、ベニーグッドマンを起点に黒人と白人の混成バンドの流れが出来上がるが、有色人種差別が合法だった時代においては、勇気と実行力を伴う果敢な行動だったに違いない。ベニーグッドマンはユダヤ音楽、クレズマーでお馴染みのクラリネットを操り、ジャズでも独自のスタイルを編み出したが、この曲でも独特の暖かみのある音色が、相性の良いハンプトンの鉄琴と交錯して、リラックスした夏の昼下がり的な雰囲気が心地良い。

29, 1964 “It Could Happen to You”

by Monica Zetterlund, Bill Evans, Chuck Israels & Larry Banker

at Europa Film Studios, Stockholm for Philips (Waltz for Debby)

ビルエバンスのトニーベネットを筆頭とするボーカル伴奏作品の一つ。スウェーデン出身の女性歌手、モニカゼタールンドが当時のビルエバンストリオを伴奏に迎えてストックホルムで録音されたアルバム。やはり前のめりなエバンスながら、ゼタールンドが落ち着いた後ノリの意図的に崩したテンポで歌い始めて調和するという流れ。ゼタールンド自身によると生涯最高のアルバム。若干北欧訛りの英語が特徴的で、エキゾチックな雰囲気を醸し出しているのも印象的。ここでのエバンスの伴奏者は’63-‘65に本作を含め五作のアルバムを制作しているが、六月CD収録の最愛のベーシストを失ってから、内省的となったエバンスを尊重して、当時からはスタイルの異なる、調和を重視した落ち着いた演奏が多い。”Polka Dots and Moonbeams”等のスタンダード曲を複数輩出した名コンビ、ヴァンホーセン作曲、バーク作詞の映画音楽。レーベルは、その後CDを開発する家電メーカー派生のフィリップス。

17-18, 1967 “Wrap Your Troubles in Dreams”

by Bill Evans, Eddie Gomez & Philly Joe Jones

at Village Vanguard, New York City for Verve (California Here I Come)

夏のニューヨーク、名門ビレッジヴァンガードにおけるビルエバンストリオ。エバンスは、基本せっかちで気に留めるものがないと一人で突っ走る傾向が強いが、名盤は逆にエバンスが伴奏者を傾聴してペースを合わせるパターン。この曲でも速いペースでリードを取るものの、冒頭から存在感を示す相性の良いドラムのフィリーが、スリリングな演奏を繰り広げることで、エバンスの独壇場に歯止めを掛け、結果として調和の取れたトリオ演奏が納められている。六月の録音から約六年後の同じジャズクラブで同じトリオのフォーマットながら、レーベル、伴奏者と楽曲が変わって音楽の嗜好性が、前者の内向的なハーモニー重視から今回はスイング優先となっており、それは多分に各ドラマーのスタイルに連動していると考察する。この曲を大音量にしてドラムを浴びるように聴くとスイングとは何か、が体感出来る。このスピード感に負けじとついて行くベースのエディゴメスのテクニックはズバ抜けていて、実際に演奏を見たら、「口があんぐり」してしまいそうなくらい。2:57のピアノの「キンキン」に秒速で追随するアドリブの瞬発力も並では無い。生涯に渡ってベース奏者を探索するビルエバンスの最良のパートナーの一人となった。曲はビングクロスビーが歌ってヒット、スタンダード曲になった。

15, 1970 “Sookie, Sookie”

by Grant Green, Claude Bartee, Willie Bivens, Neal Creque, Idris Muhammad & Joseph Armstrong at Cliche Lounge, Newark, New Jersey for Blue Note (Alive!)

60年代後半から、米ソ冷戦に起因するベトナム戦争への本格介入と泥沼化といったアメリカの社会情勢や、それを受けたロックの普及と共にジャズが多様化していく。ブルーノート専属のジャズギタリストとしてデビューしたグラントグリーンは、十年後にこの潮流に乗り、ジャズとロックを融合させたジャズファンクなる独自のジャンルを開拓して、ロックやR&Bのヒット曲をインストゥルメンタルで披露して一定の評価を得る。この曲のように、ロックのヒット曲にアレンジを加えて、オルガンを起用して同じリズムやメロディーを何度も繰り返すコテコテな演奏によってグルーヴ感溢れるノリを生み出し、盛り上げる展開。鉄琴とコンガがアクセント。前半にかけて前者は同じキーを異なるリズムで送り出し続ける事でグリーンのギターソロを盛り立てている。上品な構成美で満たされるお手本的なウエスモンゴメリーのオーケストラを交えたフュージョンとは対極にあり、アドリブだらけながら、バンドの一体感で押しまくるスタイルは、この録音で聴こえる掛け声のように一部の熱狂的なファンを生み出し、現在に至っている。オルガンの驚異的にドラマチックなソロが異様な盛り上がりを見せる。その直後の3分半に渡るテーマメロディーのリフレインを背景にしたギター、鉄筋と手数を増やしたドラムの絡みも面白く、9:25から何回か”Ride on!”との掛け声がかかる。この曲は、グリーンの死後、特徴的な主旋律をDJがサンプリングに使用した事で更に世に知られるようになった。

4, 1972 “Alone Together”

by Jim Hall & Ron Carter

At Playboy Club, New York for Milestone (Alone Together)

デュオの名手、ジムホールがベースのロンカーターと組んだライブ演奏。場所はNYのPlayboy Club”、あの雑誌から派生したレストランにおける演奏で、お給仕はバニーガールという演出だったそう。録音は節々に、その観客の食事の食器の音を捉えている。そんな場所で、この地味で渋い生真面目な二人のオヤジが演奏している姿を想像するとだけでも面白い。主旋律と伴奏がロンカーターのベースとジムホールのギターが入れ替わる形で手掛ける流れ。2:48からジムホールの手癖のような、お決まりのフレーズが登場、これは前月最終曲の4:59辺りでも聴くことが出来る。ロンカーターのベースは、ピッチが若干浮き気味で1:43からのジムホールとのアンサンブルで微妙な揺らぎが生まれているように終始モニョモニョしている印象、1:53から伴奏に回った際にベースでは滅多に無いコードを弾くのがデュオ演奏ならでは。音色がモヤっとして粘り気がある事が何故か蒸し暑さを醸し出していて、何故か夏になると聴きたくなる演奏の一つ。「あなたと夜と音楽と」等を手掛けた名コンビ、ハワード・ディーツ&アーサー・シュワルツの作品。

29-30, 1992 “Dear Old Stockholm”

by Art Taylor, Willie Williams, Abraham Burton, Jacky Terrasson & Tyler Mitchell

at Village Vanguard, New York City for Verve (Wailin’ at the Vanguard)

本曲リスト二曲目のビレッジバンガードにおけるライブ録音。名脇役で多忙を極めたドラマー、アートテイラーが晩年にリーダーとなり、若手演奏者を率いて、自身のルーツでもあるハードバップを現代風にアレンジして世に問うた。ここではスウェーデン民謡由来でジャズスタンダード化した楽曲を取り上げる。ドラマーのリーダースタイルで言うと統制がしっかり効いているタイプで、曲をモダンにアレンジし、バンドの一体感を正確無比なアンサンブルと、静と動の間合いで示す一方、ソロのアドリブについては自由度を持たせるメリハリが、テイラーの音楽的嗜好を体現している。終始、テイラーの意図する通りに規律が効いている印象で、こういったベテランと共演する環境と場数があってアメリカから次から次へと若手が成長、台頭して行く土壌がある。その若手奏者もベテランに遠慮すること無く、エネルギッシュな演奏を繰り広げる。録音も高湿度の夏のニューヨークにおける熱気ある演奏を捉えていて、空気感に湿り気があり、伝わる速度と高音が若干抑制気味ながら芯の太い印象で、乾いた西海岸サウンドとは対極的。2:45のピアノの連打にハイハットで応えるアドリブのやりとりで、ピアノが打楽器でもある事を認識する。逆に6:23秒から続くドラムソロは、主旋律を頭の中で歌いながらメロディーを意識して展開している事が分かる。

【後記】

八月は、熱気と汗、それに対する清涼感を軸にした選曲となっている。そんな中で、書き記す最中に左側の頭から顔、首にかけて帯状疱疹を患ってしまい、今でも治りかけの痒みと格闘中。こんなに酷い病気だとは思わなかったが、何とか書き切ることが出来たのは、お目通ししてくださる皆様のお力添えの賜物と感謝。

年代的には残念ながら80年代の作品を探し当てることが出来ず、最後の二曲の間のタイムスリップ感が否めないのが心残り。

そして演奏については振り返ってみるとライブ演奏とドラマーにスポットライトを当てた内容が多かった。それで言うとドラムレスデュオの最後から二曲目は貴重で、そのライブ演奏の舞台となったプレイボーイクラブについては興味深かった。

地理的には北欧のストックホルム関連が三曲入ったが、これも偶然そうなっただけで意図したものではない。夏に北欧特有の澄んだ空気感を味わいたくなるからか。ケニーバレルの文脈でデトロイト出身のジャズミュージシャンを取り上げたが、その数の多い事にも驚いた。

「今日のジャズ」のストーリーについては、「マイフェアレディ」や「サマータイム」と言ったミュージカルや映画系が多かった。特に映画系で複数のスタンダード曲の誕生に絡んだ場面に登場するドロシーラムーアさんに興味を抱いたのと、フランクシナトラがジャズドラマーとして主演していた映画は新たな発見だった。また、ミュージカル企画盤やディズニージャズは明確に元祖が存在しているので取り上げたかった。

初登場は、アルトサックスの孤高のインプロバイザー、リーコニッツとジャズ最盛期を牽引したベニーグッドマン。コニッツはパリのジャズクラブで生演奏を聴いた事があるが、終始寡黙で気難しそうな表情も、演奏をし始めると、芯のある音色で饒舌なメロディーが溢れ出す事に感銘した事がある。残念ながら新型コロナで天に召されてしまった。グッドマンは、どうしても大衆的なスイングジャズを想像してしまうが、エレキギターの開祖チャーリークリスチャンの起用等、その後のジャズの発展に大きく関わっていた事を改めて認識した。そして何よりも、今回取り上げた演奏が醸し出す、真夏の休日のリラックスした昼下がりの雰囲気が最高で改めてグッドマンの良さを認識した次第。

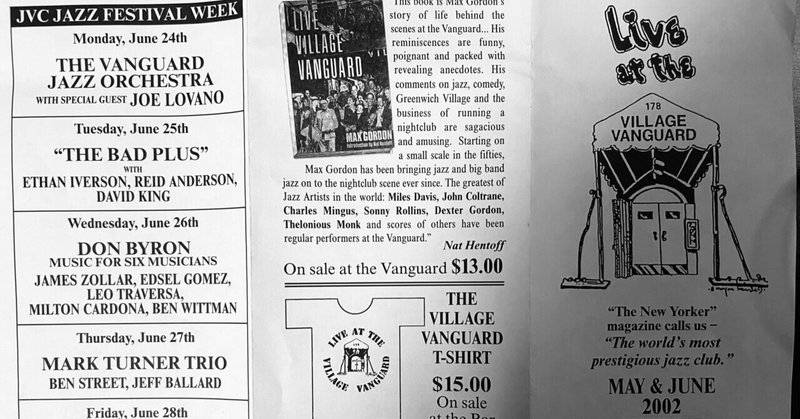

見出し写真は今月二曲で登場したビレッジバンガードを2002年6月に訪れた際に入手したパンフレット。今見ても出演者のラインナップは素晴らしい。今月登場しているジムホールとジャッキーテラソンの名前もある。

北半球では盛夏を経て、秋に向かう風情のある九月も引き続きお付き合いくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?