【演奏会 感想】アリス・アデール ~ フレンチ・プログラム(2024.2.17 武蔵野市民文化会館)

武蔵野市民文化会館から最寄り駅(といっても結構歩くのだけれど)の三鷹までを結ぶまっすぐな道は、「かたらいの道」と名づけられている。誰がつけたか知らないが、いい名前だと思う。

素晴らしかった(またはつまらなかった)演奏会の帰り、感想を誰かとあれこれかたらいながら家路に着く。それは音楽好きにとっては、素敵な時間だ。

でも、かたらう相手は他人である必要はない。自分でもいい。演奏会の余韻を一人で反芻し、いましがた聴いた音楽が何なのか、自分の中でどんな変化が起きたのかと心の中で自問自答し、無言のうちに対話しながら歩くのは楽しくも有意義な時間だ。いやむしろ、そうした時間こそ必要な場合がある。

昨日聴いたアリス・アデールのピアノ・リサイタル2日目もそうだ。

アデールは、先日のあまりにも素晴らしかったバッハの「フーガの技法」に引き続き、今度は自国フランスの作曲家の作品を集めたプログラムを聴かせてくれた。

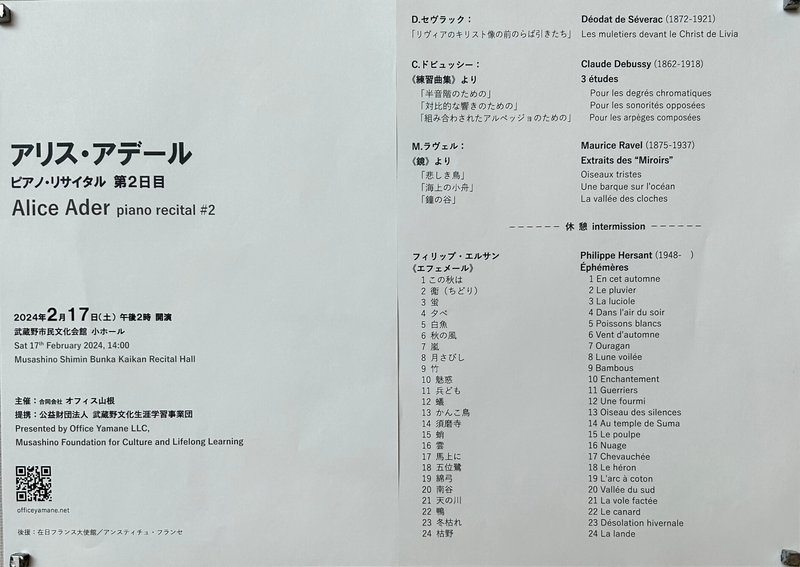

曲目は、セヴラックの「リヴィアのキリスト像のまえのらば引きたち」、ドビュッシーの練習曲から3曲(半音階のための、対比的な響きのための、組み合わされたアルペッジョのための)、ラヴェルの「鏡」から3曲(悲しき鳥、海上の小舟、鐘の谷)、そして、休憩をはさんで、フィリップ・エルサンが松尾芭蕉の俳句にインスパイアされ、アデールのために作曲した「エフェメール」。

フランスもの、近現代音楽を得意とし、数々のユニークな名盤を残してきたアデールならでは、絶妙のプログラミングだ。パッと見は渋い選曲で、あまり人目を引くものではないかもしれないが、彼女が奏でる詩情豊かな音楽を堪能するばかりでなく、持ち前の強靭で高度なテクニックも楽しむことができる曲目が並んでいる。

実際、期待通り、いや、それ以上の演奏を聴くことができた。バッハの時もそうだったけれど、どの曲も技術的に優れた演奏であるという以上に、私の心を動かさずにはおかない音楽だった。

アデールの演奏の味わいは、例えば、16ミリフィルムで撮影された映画にたとえられるだろうか。

高精細な解像度やシャープネス、リアルな臨場感、そして目くるめくスピード感など、デジタル映像が持つような機能性を追求したりはしない。もちろん、どの曲でもアデールがどれほど卓抜したテクニックの持ち主であるかは一目瞭然。すべての音が明晰、克明に鳴らされていて、楽譜がくっきり見えるかのようだった。しかし、彼女はカメラの画素数やセンサーの感度を高めたり、撮像・再生のフレームレートを高くしたりして、すべてを一様に精巧にクリアに映すことには重きを置いていないように思えるのだ。

それよりも、高級感あふれるシックな黒を基調に、なめらかな色の階調によって響きの明暗や色合いを柔らかく描き、フィルムの粒子感が被写体の質量を映し出す。そして、対象そのもの以上に、フレームに切りとられた「世界」の奥行ある全体を、映像の美しさそのものと、詩的で哲学的な言葉でもって語る。時間の経過とともに積分された映像と言葉が、一つの完結した「物語」として聴き手の心のうちに像を結ばせる。そこにこそ、彼女の演奏の音楽の重心があり、美質となっていて、聴き手である私もそこに感銘を受けたのだと思う。

しかも、アデールは、作曲家ごと、曲ごとにまったく異なる世界を、場の空気ごと変えてしまうかのように描き出していた。それも、強烈な光のコントラストで目くらましをするのではなく、天候が急激に変化したかのような自然さをもって実現している。どんなに曲の様相が変化しても、その向こう側には空があり、遠く果てには無辺の宇宙が存在することが微かに感じとれるのだ。だから、楽曲全体が持つ大きな世界の連続性は一貫して保たれるし、音楽に血の通ったあたたかさを与える結果をもたらす。

となれば、音楽とは本来、徹底的に人間の手によって人工的に作られたものであるはずなのに、アデールの演奏を聴いていると、あたかもその音楽が音として現前する前からそこにもともと存在していたかのような、不思議な錯覚に陥りそうになる。そう、富士山でも何でもいいのだが、人智の及ばない神秘の景色を目の当たりにしているような。

それは「絶景」と呼びたくなるものであり、そんな音楽を生み出すアデールの手際は、名人芸としか言いようがない。勿論、それは彼女の音盤を聴いて感じていたことではあったけれど、こうして実演で確かめられたことに、私は無上の喜びを感じずにはいられなかった。

どの曲も、とびきりの演奏だった。セヴラックでのどこかメランコリックな音の運び、ドビュッシーでの線的な音の重なりが醸し出す空気と色の変化の美しさ、ラヴェルでの響きの明暗法の鮮やかさ(特に「海上の小舟」!)、そして、エルサンが書いた24の小曲たちでの、俳句同様に切り詰められ、透徹した響きの中に垣間見える、優しいぬくもり。どれもその一瞬一瞬が愛おしくなるような、尊い音楽だった。

そして、今日もアンコールが2曲。まず、前回に引き続き、今日もシューベルトのレントラー(ワルツ)が演奏されたのだが、これがまたたまらなく魅力的だった。前に進むのをいやいやするような、後ろ髪惹かれるような痛切な哀しみが胸に沁みる。途中での大きなルバートの、何と美しかったことか。

そして、最後には一転、スカルラッティのソナタを1曲。生命力あふれる闊達な音楽を心ゆくまで楽しんだ。一気呵成に弾き終わったアデールが、「腕が疲れちゃったわ!」と言わんばかりに(実際には途中でループしてしまったことの照れ隠しだろうけど)両手をブラブラと振りながら、万雷の拍手に笑顔で応えていたが、熱を帯びた無窮動の躍動の背後に、ニュアンスに富んだ繊細な表現が息づいていることにも打たれずにはいられなかった。一昨年聴いたアルゲリッチの実演に勝るとも劣らぬ超名演だった。

そんな素晴らしい演奏会だったから、その帰りに「かたらいの道」を一人で歩く時間は、まさに至福のひとときだった。アデールの演奏のあれこれを思い出しながら、さまざまな感情や思考が湧きおこり、整理などしきれない状態でどんどん発散して広がっていくのを楽しんだ。それがあまりに嬉しかったので、こうしてクラシックの演奏会を聴いた感想を約5年ぶりにブログに書いてしまった。

ただ、一つ、私自身の誤りに気づいた。前回の「フーガの技法」について書いた記事で、あれが私が生涯最後に聴く演奏会だったとしても後悔しないだろうと書いたのだが、少し間違っていた。同じ言葉は、今回の2日目の演奏会を聴いてから書くべきだった。もちろん、「フーガの技法」が素晴らしかったのは間違いないが、フレンチ・プログラムを聴かずして一生を終えなくてはならなくなったら、どれほど心残りだろう。まあ、演奏会を聴きながら「今、ここで死んでもいい」と思った経験もこれまであるけれど、ここまで死なずに生きているのだから、私程度の人間の考えることなんて、はなはだいい加減なものである。

ああ、私のアリス・アデール月間はこれで終わってしまった。完全なロスである。スカルラッティを弾き終えたときの彼女の満面の笑みを見ると、日本と、日本の聴衆を気に入ってくれて、また来てみようかしらなんて考えてくれないだろうかと淡い期待を抱いている。どうか、また彼女の実演を聴けますように!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?