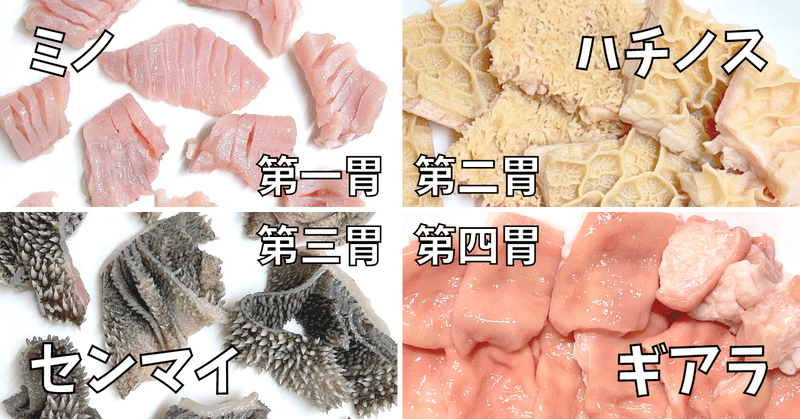

超図解ホルモン!4つの牛胃袋をリアルに解説!

ミノ、ハチノス、センマイ、ギアラ。

牛の胃は4つある。

焼肉でよく見るホルモンは、本来どんな姿をしているのだろう。ふつうの焼肉部位解説とは少し違った角度で、超リアルに「牛の胃袋ホルモン」をまとめてみた。

牛には胃が「4つ」ある

牛の胃は、ホルモンでいう「ミノ(第一胃)」「ハチノス(第二胃)」「センマイ(第三胃)」「ギアラ(第四胃)」の4つで構成される。大きな胃袋があって、その中で部屋が4つに分かれている、と考えるとわかりやすいだろう。

牛の胃袋全体は、プルンとした巨大な塊だ。

第一胃は、家庭の浴槽ぐらいの大きさで、約150リットルもの大容量。なんと、お腹の4分の3を占める大きさだ。その横に、第二胃から第四胃までの部屋が通路のようにつながっているイメージだ。

4つの胃の役割

胃が4つあるといっても、人間と同じような胃として機能しているのは「ギアラ(第四胃)」だけ。残りの3つは、食道が変形して進化したものだ。

簡単に説明すると、口から入ってきた食べ物は、①第一胃「ミノ」に住んでいる微生物で発酵。②第二胃「ハチノス」のポンプ機能で、食べ物をもう一回すりつぶすために口まで戻す。③第三胃「センマイ」のヒダヒダで、さらに細かく砕いて、④第四胃「ギアラ」の胃液で、最終的に消化する。という流れだ。

4つの胃の役割

第一胃:食べたものを微生物で発酵

第二胃:ポンプのような収縮で、消化しづらい食物を口に押し戻す

第三胃:ヒダヒダで選別しながら、すりつぶす(大きいものは第二胃に戻す)

第四胃:胃液を分泌して食物を消化(人間の胃と同じ機能)

胃が4つある「反芻動物」

牛のように胃が4つある動物のことを「反芻動物」と呼ぶ。反芻とは、草のような食物繊維の消化を助けるために、胃の中のものを再び口に戻してゆっくりかみ砕き、また飲み込むこと。牛は、いつも口をモグモグさせているが、なんと1日10時間近くも反芻を行っているそうだ。

胃が「4つ」ある動物

牛・羊・山羊・鹿・キリン・ラクダなど

反芻動物の進化

反芻動物の進化には、こんな話もある。

大昔の野生の牛は、強い肉食動物に食べられてしまう動物だった。エサである草は、見通しの良い危険な場所に生えている。そこで、弱かった牛は、肉食動物がいない時に、すばやく大量に胃の中に収めておき、安全な場所に移動して、吐き戻してゆっくり消化できるように進化した、ということだ。

確かに、鹿などの反芻動物は、ライオンやチーターに襲われているイメージがある。捕食される動物として、食道の一部が胃の役割を持つように進化していったのだろうか。

◎第一胃(ミノ)

第一胃「ミノ」は、本来、真っ黒だ。

内壁には、たくさんの「絨毛(じゅうもう)」がついていて、黒いカーペットのようになっている。その皮をむいて、きれいに洗うと、焼肉店で提供されるピンク色のミノになる。

ここから、肉厚部分の「中ミノ」「上ミノ」と、肉の間に脂身がはさまっている「ミノサンド」が取れる。「並ミノ」という商品もあるが、それ以外の薄い部分は、捨てられてしまうそうだ。

余談だが、この牛胃袋のリアルな姿を知ってから、黒いボアフリースを着た人を見ると、牛の胃袋を思い出すようになった。

中ミノ・上ミノ

図解でいうパンツのような形の部分などから「中ミノ」や「上ミノ」が取れる。「中ミノ」は、まだ若い牛のもので、成長した牛のものは、大きく肉厚な「上ミノ」となるそうだ。

ミノサンド

「ミノサンド」は、ミノの肉の間に脂身がはさまっている部分。牛一頭から0.5~1kgしか取れない希少部位だ。シャキシャキしたミノの食感と、ジューシーな脂が楽しめる。

ガスロースターならスライスした薄切りでカリッと焼いて。炭火七輪なら大きめのブロック切りで、豪快に食べよう。

凝縮された脂の旨味が存分に楽しめる「塩」で食べるのがオススメだ。

牛の胃袋は山脈だ!

ミノ(牛第一胃)の英語名は「マウンテンチェーン・トライプ」。

マウンテンチェーン(mountain chain)は山脈で、トライプ(tripe)は牛の胃袋の意味。分厚い部分があったり、脂の層があったり、でこぼこした牛の胃袋は、まさに山脈だ。

◎第二胃(ハチノス)

「ハチノス」も、本来黒い。細かい蜂の巣模様の部分にまで、黒い薄皮がついている。その皮をむいて、この美しいベージュ色のハチノスになる。

黒い薄皮は、臭いやクセが強いため、きれいに取り除く。この皮むき処理は簡単ではない。お肉屋さんのていねいな下処理があってこそ、おいしいハチノスが食べられるのだ。

ちなみに、同じ反芻動物の羊も胃が4つで第二胃があるが、ちゃんと蜂の巣模様をしていたことが衝撃的だった。外見や体の大きさは違っても、内臓のつくりは同じなんだね。

ヤン(サザエ)

「ヤン」とは、牛のハチノス(第二胃)とセンマイ(第三胃)をつなぐ部位。その見た目から「サザエ」とも呼ばれる。ハチノスについているコブという意味で「ハチカブ(ハチコブ)」という別名もある。

黒い部分には「センマイ」にもついている猫の舌のようなトゲトゲ部分や「ハチノス」に似た部分もある。ちょうどこの2つをつなぐ部位なので、それぞれの要素を持ち合わせている。一頭からわずかしか取れない希少部位だ。

シャキシャキとした貝のような歯切れの良い食感と、まさに貝類と似たような旨味がある。塩で焼いてレモン汁で食べると、本当にサザエを食べている味わいだ。あっさりした通好みのホルモン。見かけたときは、ぜひ食べてみてほしい。

◎第三胃(センマイ)

「センマイ」は、もっとも意味がわからない食べ物だろう。味があるのか、ないのか、よくわからない。そして、クラゲや海藻を思わせるような、シャキシャキ、シュワシュワした不思議な食感。この「世界にひとつしかない食感」を楽しむためのホルモンなのだ。

センマイには、栄養もある。

以前『焼肉にはレモン汁、鉄分吸収よくなるぞ』でも書いたが、センマイは鉄分がとても多い。牛内臓のなかでは、レバーを超える鉄分量だ。しかも、脂質が少なくてヘルシー。湯引きした「センマイ刺し」は、イチオシのおつまみだ。

鉄分が多い主なホルモン(可食部100gあたり)

・豚レバー(肝臓)13.0mg

・牛センマイ(第三胃)6.8mg

・牛マメ(腎臓)4.5mg

・牛レバー(肝臓)4.0mg

「センマイ」の語源

センマイと呼ばれる由来は、千枚のヒダがあるような形だから。でも実際このヒダは、150枚程度だといわれている。

地域によっては、触り心地や独特の匂いから「雑巾」と呼ばれることもある。これもちょっと納得だ。ハチノスと同様、やはり黒い部分には臭いやクセがある。水洗いやら薄皮をはぐ下処理が大変だ。雑巾のように洗って、水を切る。

センマイの英語名は「Book Tripe(本の胃袋)」。黒く、大きく、薄いヒダは、まるで雑誌みたいだ。大きなページをめくるように、切り取っていく。「本の胃袋」とは、とても的を射た表現だ。

◎第四胃(ギアラ)

「ギアラ」は、4つの胃のなかで、唯一、人間と同じような胃の機能をしている。胃袋のメイン機能でもあるだけに、濃厚な旨味と程よい脂。噛めば噛むほど味が出る、絶品のホルモン部位だ。

「赤セン」と「白セン」

ギアラは、赤い部分と白い部分がグラデーションのようになっている。第三胃のセンマイに近い部分は赤く「赤セン(赤センマイ)」と呼ばれる。ギアラの下側、十二指腸に近い白い部分は「白セン」「下ギアラ」などと呼ばれ、肉厚で、特に脂が乗っている。適度な歯ごたえと濃厚なうまみの両方が楽しめる最高の部位だ。

「ギアラ」の語源

「ギアラ」という名前の由来は諸説ある。ひとつは、かつて米軍基地で働いていた人が報酬「ギャラ(ギャランティ)」としてもらっていたという説。もうひとつは、胃でありながらも腸のような働きをすることから、偽の腹という意味の「偽腹(ぎばら)」が訛ったとする説がある。

草の香り、レコードの香り

ギアラは、私の大好きなホルモン部位のひとつだ。

新鮮なギアラをシンプルに塩だけで食べると、得も言われぬ魅惑的な風味がする。噛めば噛むほど、濃厚な旨味の脂がジュワーッと口のなかに広がり、鼻から抜けたときの香りが、まるでレコードのような香りなのだ。

草の香りというべきなのか。早朝の公園の朝露に濡れた草木の香りも、レコードを思わせる。ツタで覆われた煉瓦の建物のような… そんな香りだ。

ギアラの英語名は「Reed Tripe」。

このReedとは、葦や藁、干し草のことだと思うが、語源も気になる。草のような香りの肉だから、という意味なのかな、と思ってしまう。

約150リットルもある第一胃いっぱいに食べた草が、せっせと分解されて、第四胃のギアラにたどり着く。その道のりが見えてくるような風味なのだ。

木を見て森を見ず、ホルモンを見て内臓を見ず

ミノ、ハチノス、センマイ、ギアラ。

なんとなく食べていた牛の胃袋ホルモンも、全体像を知ると、きっと見方が変わってくるかもしれない。それぞれの役割を思い出しながら食べてみると、また違った味わい方ができるだろう。お皿の上のホルモンは、実はこんなに壮大で、複雑なつくりをしているのだ。

木を見て森を見ず、

ホルモンを見て内臓を見ず。

内臓肉を探究すると、焼肉ホルモンは楽しくなるぞ!

閲覧ありがとうございマルチョウ。これからもよろしくお願いシマチョウ!