芸術家のオートエスノグラフィー #1 〜1人の僧侶の生い立ち〜

#0 はこちらから

住職になる。その前に、、芸術家はどのようにして作られるのか。

社会学者のエルンスト・クリスらは、ルネサンス以降に多く書かれるようになった芸術家の伝記の中には、2つの重要で典型的なモチーフがあるという。1つは芸術家の生い立ち、もう1つはその芸術家の作品によって人々がいかに驚かされたか、という話である。それらを通して共通の逸話を抜き出し浮かび上がってくるものは、人々の心の中にある典型的な芸術家像が反映されていたからであると述べている。芸術家の生い立ちから、その才能の早期発現に関する伝記の中に、度々その才能の萌芽に関する記述が現れてくるが、普通の子どもにもありそうなことである場合が多い。

しかしエルンストらはこれを

「典型的な特質として抽出しうる、普遍的な情報」とし、「芸術家伝の世界において見るかぎり、大芸術家が早くからその才能を現すという記述が、間違いなく一つの定型になっている。」[エルンストら1989]

と述べている。ここではエルンストらのいう「才能発見の物語の基本形」にならい、現代の日本人芸術家の1つの例として、筆者であり芸術家の中島法晃(以下法晃)の生い立ちからの記述を通して芸術家になるまでの過程を考察したい。なお、関係者へ行ったインタビューに基づき記述している。

法晃は岐阜県本巣市にある浄土真宗本願寺派寺院光輪寺4代目住職で高等学校の生物教師の洋晃と、小学校教諭の栄子の間に長男として誕生し、祖母一子と姉悦子の5人家族で18歳高校3年生まで過ごした。

父洋晃(以下洋晃)は、第2次世界大戦開始1年後の昭和17年(1942)に姉3人の末子として誕生し、清貧であった戦後の物資がない時代に農地解放によって畑の土地半分を小作人に解放することになったことで、家族で農業を始めた。食糧難のため小学校時代は学校から帰ってきては河川敷を開墾し、さつまいもを育て近所のでんぷん工場に売ったり、ご飯の中に混ぜて食べたりして生活していた。

洋晃の父悦行(以下悦行)は住職であったが布教師として岐阜北陸地方を行脚していた。戦争前から戦時中にかけて悦行は寺で農繁期の忙しい頃に託児所を始め、その頃紙芝居制作を始め子どもに見せていた。洋晃は中学校3年間の昼食は自宅に帰り悦行が作った昼ご飯を食べていた。

その頃洋晃の母一子(以下一子)は幼稚園の先生をし、それで生計を立てていた。中学時代から村において富有柿を育て始め、朝から畑仕事をして学校に行き、帰ったらまた畑を耕すという生活をしていた。高校生になると農繁期には電柱が立てられ、洋晃と悦行は電気式脱穀機で米を脱穀し、3人の姉が市場まで運んでいた。高校3年生の頃、この貧しい生活を考えた時に、洋晃は大学進学を考える。「貧しい生活をしてたからね。将来を考えた時に公務員、教員か役場で働くことを考えた。(洋晃へのインタビュー2015,10/13)」そして、岐阜大学学芸学部生物地学科(現教育学部生物学科)へ入学した。「生命科学という命の不思議さというものやな。理系は理系やけど数式理解は好きやなかったし動物を飼うのも好きやなかったけど、生命現象の不思議さには疑問を感じてたなあ。とにかく理科の先生になりたかった。当時は理科の先生は希少価値やった。(洋晃へのインタビュー2015,10/13)」という理由であった。

入学した1年生の秋、悦行が鉄道事故により亡くなったことで、百姓をしながら得度をして、寺務に携わりながら生計を立てるために家庭教師のアルバイトをし、一子と2人で生活していた。3人の姉は洋晃が高校生の時にはそれぞれ結婚し嫁いでいった。大学を卒業後、高校で生物教師をしながら寺務と農業を兼業しながら、「地域に密着することも、教育に不可欠。」と、地元の名産品である富有柿の長期保存を発明や、水生昆虫の蛍の研究をしていた。

初任校であった高校があった大垣市は水都と呼ばれ川の水が綺麗であると言われていたが、第2次世界大戦以降、繊維工場が多数作られ、汚染物質が川へ流れていくために水生生物が絶えてしまう環境にあった。初任校の事務長から生物教師である洋晃に対して、以前のように川に昆虫が住むことができるようにならないかと相談をした。その頃洋晃は、発光生物学の権威である羽根田弥太(1907-1995)に会うために横須賀市の博物館へ行き、そこで行われている蛍の養殖場を見学したことをきっかけに、大垣市の川に蛍を飛ばせることを考えた。

縁が重なり、観光会社から蛍の卵をもらい、高校の生物実験室で養殖をはじめ、人工孵化を成功させた。そのことがメディアに取り上げられ、洋晃は岐阜において蛍研究の第一人者として現在まで講演会活動などをおこなっている。洋晃は父悦行を19歳の頃に亡くしており、「命の儚さについてずっと考えてて、蛍の光と、1週間というわずかな命を自分や父の命と重ね合わせてた。(洋晃インタビュー2015,11/4)」と、生への無常を抱きながら研究活動をすすめていた。

母栄子(以下栄子)は昭和25年(1950)岐阜県恵那郡(現中津川市)加子母村に3人弟妹の長女として誕生した。栄子は小学校3年生の図工の授業で、「墨だけで絵を描くという授業があって、濃淡だけで遠近とか陰影を表現することができてすごく褒められた(栄子へのインタビュー2015,10/10)」ことを現在までも覚えている。それ以降、描く絵をすべて褒められるようになり、何度も表彰を受けていた。3人の弟妹の長女であったからか、面倒見がよく、子どもと遊ぶことが好きであった。

加子母村は僻地であり、当時高校進学率が非常に低く、栄子は地元から離れ、大垣市にある昼間二部の定時制高校に住み込みで通うことになる。1960年代から岐阜市や大垣市に紡績工場が多くあり、工場と提携している高校であった。推薦で短期大学に入学後、幼稚園教諭、保母資格(現保育士資格)、小学校教諭資格を取得後、定年まで小学校教諭として勤務した。短大では音楽を専攻していたが、栄子は「本当は美術が好きやったけど、小学校の先生はピアノを弾けなあかんでってことで音楽にした。(栄子へのインタビュー2015,10/12)」と、小学校では音楽を担当することになるが、初任であった多治見市の小学校では図工部会に入り陶器が有名な多治見市特有の、粘土を使用した教材を経験した。以降、音楽だけではなく図工も担当しながら教材研究を続けていた。

「お母さんは他の先生がやった授業はやりたくなかったからね。人と変わった授業をしてかたら周りの先生驚いてたなあ。(栄子へのインタビュー2015,10/12)」と、部会から注目される教師であったと語っている。小学校に勤務しながら資格を取得し、特別支援学級の教師として定年まで勤めた。「教育で一番大事やと思うことが特別支援学級ではできた。自分で教材を考えて自由にできたから楽しかったし、何回も研究会で発表した。(栄子へのインタビュー2015,10/12)」と語った。

以上は法晃の両親に関する記述である。ともに教員であり、寺務と農業を兼業していた。洋晃は若くして父を亡くしたことにより「命は儚いものだ」という死生観のもと、生物教諭として教壇に立つ傍で、儚き生命に対する気持ちを蛍の研究に費やすことで地域社会に対しての貢献をしていたといえる。栄子は、小学校教諭として、「教育で一番大事」である特別支援学級の児童への指導に尽力した。障害を持つ子どもたちにとって表現することの大切さを法晃は現在まで何度となく栄子から聞いている。法晃は幼少期から上記のような両親の姿を目にしていたが、両親は多忙であり、家族旅行などには連れて行ってもらえなかったことを記憶している。

法晃は小学校教諭の栄子の影響で、幼い頃からクレヨンやペンで広告の裏に絵を描いていた。「よく図工の教材とかいらなくなった物を学校から持って帰ってきてたからそれで遊んでたよ。お母さんなんでも捨てずにとっとく性格やでね。(栄子へのインタビュー2015,10/10)」と、法晃は自然に絵を描くということを覚えていった。5歳の頃、姉悦子(以下悦子)が通っていたこともあり、法晃は叔母で書道家の大久保寳悦が主宰する書道教室に通い始めることになる。悦子は昇級試験を合格し小学校6年生の頃には師範を取っていた。姉のそんな姿を見ながら真似をして書いていたと記憶している。

叔母寳悦は、大変厳しい人物であり、左利きであった5歳の法晃を、まずは右手で筆を持たせる訓練から始め、何度も法晃の習字作品に朱色を入れ修正していた。その頃、幼稚園まで行くバス停まで歩いていた時、足をくじいて転んで左腕を骨折した。成長の妨げにならないように石膏ギプスはせず、木の板で肘から手首までを固定し包帯で首から吊って約3ヶ月間過ごした。この頃、すべての所作を右手で行うことになり、骨折が完治する頃には両方の手を自由に使うことができるようになった。それ以降法晃は、鉛筆は右手、消しゴムは左手で使用するため、高校生になりデッサンを書くスピードに無駄がなくて器用だと何度も言われていた。野球少年団に入部したため、書道は小学校2年生まででやめた。

両親が共働きであったため、幼稚園バスの送り迎えから、帰宅して両親が帰ってくるまでは祖母一子(以下一子)といつも一緒にいた。明治生まれの一子は、保育士として定年まで勤務し、夫を亡くしてからは女手一つで4人の子どもを育てた。法晃が3歳頃から、毎日の晩ご飯の前に仏壇の前に座る一子の後ろに正座をさせられ、漢字ばかりの経を読まされていた。これは小学校高学年まで毎日続けた。厳しく躾けられ、衝突を繰り返したが、おばあちゃん子であったと強く自覚している。

法晃は、自宅で絵を描いたり小学校の図工で工作したりすることが好きではあったが、決して上手であったとか、低学年までは先生や親に褒められていたという記憶がない。しかし、小学校4年生の頃から、自覚して「絵を描くことが好き、得意」と意識するようになる。新しく転任してきた校長先生が画家として個展やグループ展を開催している人物で、児童全員にスケッチブックを配布し、毎週1度決まった曜日に、そのスケッチブックに鉛筆で描いた絵を校長先生に見せるという活動を全校で取り組んだ。最初の1ページ目の絵を見せて、戻ってきたスケッチブックのその絵の脇には「3点」と記されてあった。毎週描いて提出していくと、4点、6点、8点と、少しずつ点数が上がっていくようになった。「よく見て描く」という意識が植えつけられ、小学校6年生まで毎週それを繰り返した結果、最後のページの点数は「180点」であった。絵が上達した喜びよりも、点数が上がっていく喜びや友達に負けたくないという気持ちの強さを当時の印象として記憶している。

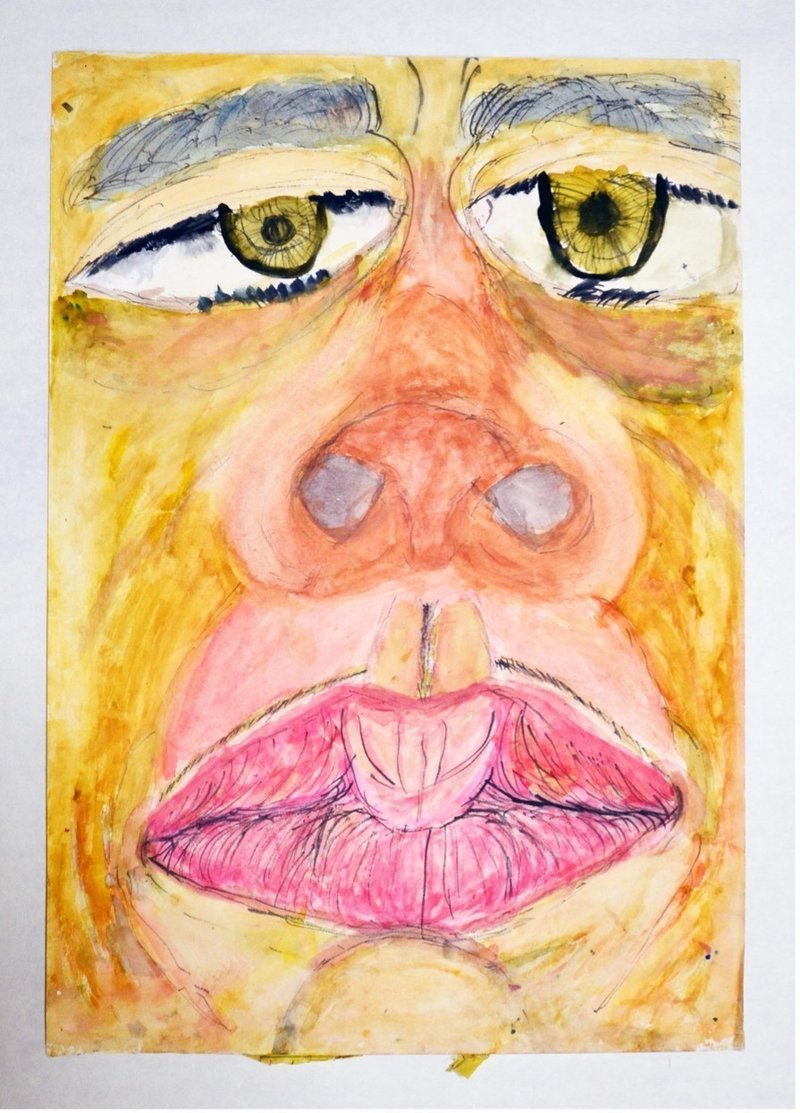

当時の自画像作品(写真1)からは、画面をはみ出すほどの構図の大胆さと、毛穴や細いしわなどを描写する観察力の高さを確認することができる。6年生の時、本巣市消防組合が主催するポスターコンクール(写真2)において消防長賞を受賞したことで、夏休みの宿題として全国の小学生に渡される「夏の友」の表紙を描くことになった。また、学級通信に法晃が挿絵を描いたものが数枚残っており、法晃の絵に対する担任の評価は高かったといえる。5年生の時に画家である校長が赴任してきたことと、担任が図工の教師であったということが、私の芸術家としての第一歩であったのかもしれない。

#2へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?