迷走台風

台風6号が複雑な動きで迷走しながら被害をもたらしています。被害にあわれた皆さんにはお見舞い申し上げます。また、今後台風の被害が予想される地域の皆さんは十分気を付けてください。被害が大きくならないことをお祈りしています。

さて、私たちは複雑な動きをする台風について「迷走台風」と呼ぶことがありますが、気象庁の「天気予報等で用いる用語」の「気圧配置 台風に対する用語」のページを見てみますと、「迷走台風」という用語については「x」印が付いていて「使用を控える用語」として区分されています。台風が迷走しているわけではないので (迷走台風という用語は) 用いないと説明されており、「複雑な動きをする台風」と言い換えるとしています。

台風の動きについて気象庁は以下のように説明しています。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風(偏西風)により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北~北西へ向かう性質を持っています。

一方で、複雑な動きをする台風がある理由について、

低緯度である南西諸島付近では、太平洋高気圧に覆われて上空の風が弱くなる夏場を中心に、台風の動きが遅くなったり、時には大きく南下したりして複雑な動きをすることがあり、台風による影響が長引くことがあります。

と説明しています。

また、解説には用いない用語とされていますが、「藤原の効果」と呼ばれる2つ以上の台風の相互作用による進路への影響も指摘されています。

今回の台風6号も、日本列島付近の高気圧などの気圧配置や偏西風の位置や強さ、そしてさらに次の台風の発生可能性などにより進路の予想は難しいと言います。警戒を怠らないようにしたいです。

さて、ここで気になってきたのが過去の台風の寿命はいったいどのくらいなのか、複雑な動きをする台風 (迷走台風) は寿命が長いのかどうかということです。台風のエネルギー源は一般に暖かい海から供給される水蒸気と考えられるので、海水温の高い地域で動きが遅かったり、迷走したりする台風は寿命が長くなりそうな気がします。

迷走の定義は難しいので、とりあえず過去の長寿台風を探してどのような動きをしているのか見てみましょう。

気象庁は1951年以来の台風ひとつひとつの経路図を掲載しています。これを見ていけば台風の寿命と経路がわかります。また、2001年以降の台風については台風の日時と位置情報をテーブルで掲載しています。

[台風経路図]

[台風位置表]

これらの資料からひとつひとう拾ってこようと思ったのですが、さすが気象庁、長寿台風トップ10のリストが既にありました。

[長寿台風]

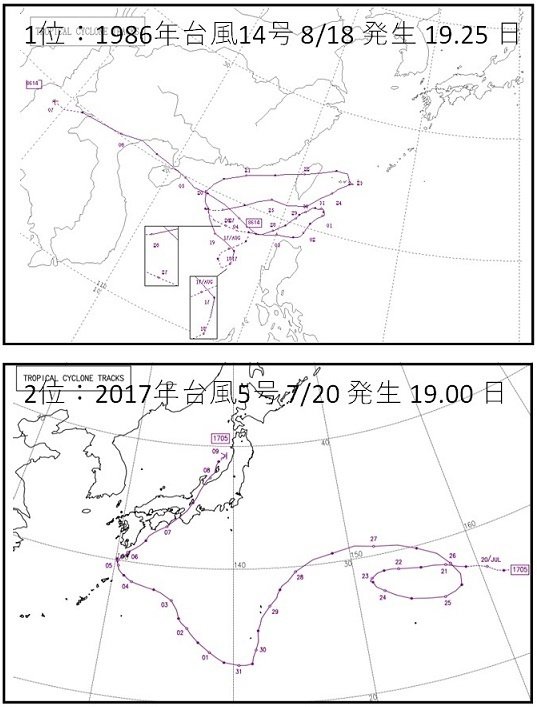

ここにリストされている台風の経路を見ていきましょう。

ここに掲載されている長寿台風トップ10は台風期間が14日から19日ほどあります。台風の寿命は30年間(1991~2020年)の平均で5.2日だそうですから、平均の3から4倍の長さだということです。

[台風の発生、接近、上陸、経路]

長寿台風の経路をみると複雑な動きをしているもの、そして速度が遅いものが多いことがわかります。温かい海域に長くとどまることによって継続的にエネルギーの供給を受けて長寿を保っていたと考えられそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?