長く続く会社が多い国は、いい国だと思う

これは、以下書籍におけるキーワードです。

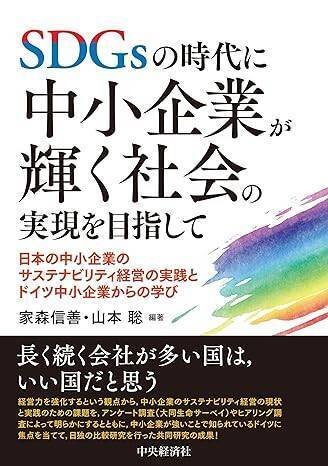

SDGsの時代に中小企業が輝く社会の実現を目指して: 日本の中小企業のサステナビリティ経営の実践とドイツ中小企業からの学び

私自身、日頃から『中小企業こそ、サステナビリティを重視することで価値が増し、周りの地域社会も活性化する』と確信を持ちながら活動しているため、この書籍を執筆された著者のお二人の視点はとても共感できます。

記事タイトルにあるように「長く続く会社が多い国は、いい国だと思う」という言葉に惹かれて購入したのですが、

偶然にも、SDGsやサステナビリティ経営の現状を中小企業へお話しする際にいつも参考にしていた、大同生命サーベイの「サステナビリティ経営の取組み状況」調査の共同研究に携わった教授陣が執筆された書籍と後から知りました。早速読ませていただいたので参考までにご紹介です。

この書籍自体、調査報告の概要紹介という位置づけのようなので、少し結論ありきの論理展開になっている印象は否めませんが、仮説検証からの考察が論じられており明快で分かりやすいです。

現場で支援する側の実感としては、この結論に納得なので頷きながら読めました。

注意点としては、2022年9月結果からの考察のため、少しタイムラグがあることかなと。とはいえ傾向はつかめます。

※最新の調査結果は2023年10月:

https://www.daido-life.co.jp/knowledge/survey/202310.html)

大まかなポイントを簡単にご紹介します。

企業規模により、サステナビリティ経営に対する課題内容は異なっており、今後強化すべきアクションは異なります。

従業員規模が小さい企業ほど補助金などの資金調達は効果が期待できる一方、規模の大きい企業では、人材不足や社内の理解不足といった課題感があるため、社内体制の構築が重要なアプローチと言えそうです。

インタビューを受けた中小企業経営者も何名か登場しており、どの企業もパーパスを大事にしながら、いかにしてサステナビリティを実現するかを考え抜いている点が共通しているという印象でした。

ドイツ企業との比較については、ここでは詳細は割愛しますが、イノベーションや他社との協業スタンスに対する考え方の違いが感じられて、日本企業にとっても、大変参考になる示唆に富んでいました。

ご興味ある方はぜひ読まれてみてください。

合同会社エネスフィア 加藤直樹

https://enesphere.co.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?