コンテンツマーケティングのKPI問題について考えてみた

コンテンツマーケティングに関するセミナーやイベントが開かれるたびに、参加者から必ずといっていいほど挙げられるのが、「施策のKPIをどう設定すべきか?」という質問。

多くのコンテンツマーケティング担当者にとって悩みの種であることは、容易に想像できる。

コンテンツによってファンを作ろう!

私たちの熱量を伝えよう!

といったふんわりとした定性的なお題がありつつ、

だけどその成果はちゃんと定量的に報告してね、

というのは担当者からすれば理不尽にすら感じられる。

確かにこれから人を魅了しようという施策を数字でいちいち管理するのは野暮な感じもする。

「数字として成果が出ようが出まいが、自分たちはこの施策が必要だと信じている」、という心持ちの有無がものをいう局面は多いと思う。

なんでもかんでも数値じゃないと納得しない・動かない人ばかりの環境でやるような施策ではないかもしれない。

とはいえ、適切なKPIを考えようとする努力を最初から放棄してOKという意味にはならない。

少なくとも、ここまでは数値で計測できる・できない、もしくは計測できるがあえて重視すべきでないといったラインは明確にする必要があると思う。

そうでないと施策の中での力の入れどころが分からなくなるし、ましてや他部署や経営陣といったチーム外の人に筋の通った説明をすることも難しい。

そういった共通認識の土台がないから「なんでやってるんだっけ?」「どうすべきなんだっけ?」「これ意味あるのかな?」といった疑いの気持ちが関係者の頭にわいてくる。

「数値がどうであろうがこの施策は絶対に必要なのだ」という強い信念が関係者の中にあって、それが結果的に成功につながる、というケースもあり得るかもしれないが非常にレアなはずだ。

共通認識のためのKPIというのは、別の言い方をすればKPIが「組織を動かす力学」だということ。

単にダッシュボードで数値の上げ下げを確認するにとどまらないのだ。

(この「組織を動かす力学」としてのKPIという考え方は、「人と組織を効果的に動かすKPIマネジメント」という本で徹底的に解説されている)。

ましてや誰もが必要性を理解しやすい刈り取り型広告などと違って、

「それやって儲かるの?」

となりがちなコンテンツマーケティングという施策だからこそ、「組織を動かす力学」としての説得力あるKPI設計は欠かすことができない。

もちろんKPIを検討した結果、「やっぱりコンテンツマーケティングがハマりづらいわ」となる場合は当然ある(むしろそのほうが圧倒的に多い)。

まず商材の特徴によって、成果を数値化しやすい・しづらいといった差はどうしても出てくるからだ。

たとえば雑貨のようにコンテンツ経由でファン化と購買促進の両方を達成しやすい商材であれば、コンテンツの効果は比較的証明しやすい。

一方でシャープペンやビールといった消費財のように、商材の買われ方としてオウンドメディアやSNS経由での売り上げは見込みづらいものの、

「ファン化やブランディングのためにやりたい」

といった場合になると、数値での説明力は前者に比べて弱まらざるを得ないだろう。

しかし数字での説明力に欠けたとしても、周囲が必要性を認識してくれる社内環境であれば、話は別だ。

「数字として成果が出ようが出まいが、自分たちはこの施策が必要だと信じている」という状態だ。

以前メルカリの採用オウンドメディア「メルカン」の担当者に取材したことがあるが、まさにこの一例だった。

個々の記事による採用効果の定量化が難しい中で、経営陣を含めた社内が理解や関心を示してくれたことが、大きな原動力になっているというのだ。

「普通の会社だったら絶対やっていない」という担当者のセリフが印象的だった。

つまり「組織を動かす力学」をあえて分けると、

・定量的な力学である数値での説明力

・定性的な力学であるビジョンやミッション

の2つの要素が出てくる。

事前にKPIをしっかり検討することで、

「今回は数値で割と効果を説明できそうだ」

「数値ではここまでしか説明できないけど、今の社内環境だと意義や必要性は理解してもらえそうだ」

といった判断をしやすくなる。

コンテンツマーケティング界隈でのKPI議論の課題

それではコンテンツマーケティングという施策を実行するうえで、抑えるべきKPIは何か?

コンテンツマーケティングでのKPIというトピックは、みんなが関心あるだけに解説記事も非常に多い。

ただ枝葉の指標の話に終始していることが多い印象がある。

たとえば、

・新規ユーザーを獲得するときは、新規セッション率をみましょう

・エンゲージメントをみるときは、再訪率やSNSでのシェア数などです

といった具合だ。

確かにこうした説明自体は間違っていないが、重要な話がいくつか抜けがちだ。

まず一つは施策の最終ゴールであるKGI(重要目標達成指標)とKPIの関係性。

たとえばSNSでのシェア数を「エンゲージメント」の証としてみなしてOKかどうかは、何をKGIにするかで変わってくるだろう。

何らかのブランディングに必要な「エンゲージメント」であればSNSのシェア数で良い場合もあるかもしれない。

しかしKGIが「売上」というより深い指標になった時にもそうみなして良いかは検討が必要だ。

そして重要にもかかわらず一番忘れられがちなのが、CSF(主要な成功要因)だろう。

基本的な説明になるが、CSFとは一言でいえば「あるべき状態」となる。

何をもって「あるべき状態」なのかといえば、最終目標であるKGIを達成するために必要な「あるべき状態」だ。

「あるべき状態」を作らないとKGIを達成できない(課題の本質に迫れない)、という意味になる。

たとえば前に触れた書籍「人と組織を効果的に動かすKPIマネジメント」で紹介されているJALの事例でいうと、次のようになる。

・KGI:売り上げの向上(=顧客満足度が高い状態)

・CSF:多くの便が定時に到着している状態

・KPI:定時到着率

「売上を増やすには顧客満足度を上げることが不可欠だ」

「そして顧客満足度は、定時到着率に大きく影響される」

というインサイトが、このCSFのベースになっている。

仮にインサイトを元にCSFをじっくり検討するステップを飛ばしてしまったら、KGI(売上)とKPI(定時到着率)のつながりは曖昧なままだ。

リスティングですぐさま刈り取るといった短期施策であれば、枝葉のKPI指標だけでとりあえずは施策をまわせるかもしれない。

しかしコンテンツマーケティングのように、具体的な成果(KGI)がみえるまでの時間軸が長い施策においては、CSFという置き石なくしてKGIとKPIの相関関係を知ることは難しい。

KPI⇒CSF⇒KGIという一連の指標が、ストーリーとして無理なくつながっているか、という観点が非常に重要だ。

とはいえ難しいCSFの検討、どうすれば?

とはいえCSFを設定するハードルが高く、議論から省かれがちになるのも分かる。

「あるべき状態」といってもなんだか曖昧な感じがする。

なによりCSFを設定するには、顧客に関するインサイト(実は定時到着率が顧客満足度に大きく影響している、など)がベースになるという点でもハードルが高そうだ。

インサイトがベースになるのだから、当然ながら他社の成功事例をそっくりそのまま使うことはできない。

たとえ業種や企業規模が同じでも、文脈が異なればゴール達成に必要な「あるべき状態」は異なるからだ。

基本的に自分たち自身や顧客や業界、社会環境などと向き合って見つけだすしかない。

ただ具体的なCSFは個々のケースによって異なるとはいえ、コンテンツマーケティングという施策であれば共通する、大枠としての「あるべき状態」(CSF)であれば言えると思う

コンテンツマーケティングの定義に立ち返ればそれが見つかる。

英語圏でのコンテンツマーケティングの定義をシンプルに述べると、次の3ステップになる。

1.適切なコンテンツを継続的に発信するよ

2.それによって特定のオーディエンスを集めてつながり続けるよ

3.最終的に何らかの企業利益につなげるよ

「3」は最終的に達成したいKGIの話。「1」はそれに必要なそもそもの取り組みの話。

そして「2」でいう「オーディエンスとつながり続ける状態」こそが、KGIを達成するために必要な「あるべき状態」(CSF)を指していると言える。

SNSやメールといった特定のチャネルを通じて、自分たちのオーディエンス(見込み客や顧客)とつながっているという状態だ。

つまりこうした観点でいうと、「なぜコンテンツマーケティングをやるのか?」という問いに対しては、こう答えることになる。

「”あるべき状態”として、オーディエンスとつながり続ける状態を作ることが可能であり、かつKGI達成に向けて有効だから」。

ただ先ほども述べたように、「常につながっている状態をつくる」というだけでは、まだCSFとして具体性に欠ける。

自社の文脈での意味合いを考える必要がある。

「見込み客がつながってくれている(フォローや購読など)ということは、自社の文脈の中ではどういう意味になるのか?」という点を明らかにしなくてはならない。

たとえばある企業の見込み客の場合、Facebookページをフォローしてくれるということは、「商品ニーズが生まれるきっかけができた状態」という意味になるかもしれない。

さらにメルマガの購読が「商品検討を始めた状態」と言えるかもしれない。

これは個々のケースの文脈によるから、個別に考える必要がある。

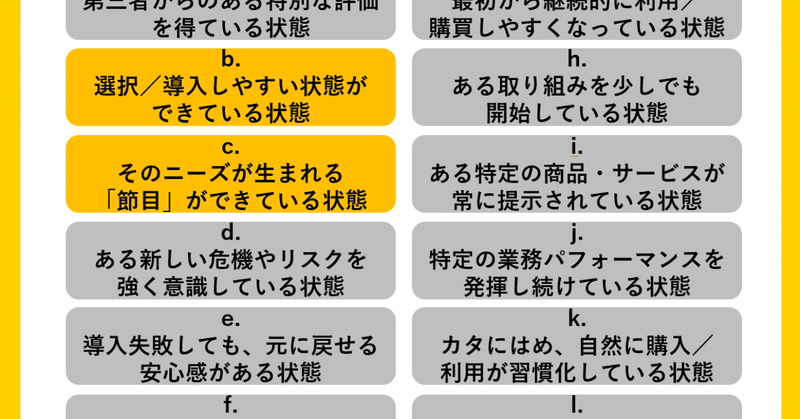

先ほど触れたKPIの書籍「人と組織を効果的に動かすKPIマネジメント」では、こうしたCSFのパターンを12個に分けて紹介している(ただ本でも述べられているが、これが全てというわけではない)。

チャネルを通じてつながり続けることを通じて、自社ではどういう状態(CSF)を達成できそうか?を考える参考になりそうだ。

このCSFのパターンに沿いながら、いくつかの事例をみていきたい。

一つ目はキャリア構築に関するノウハウ記事を発信する「未来を変えるプロジェクト」。転職エージェンシーのパーソルキャリアによるオウンドメディアだ。

主なターゲットは、やりがいのある仕事やキャリア構築への意欲が高い、でもまだ具体的に転職を検討しているわけではない、という人々になる。

記事のシェア数も非常に多く、多くのファンを獲得している。

見込み客とつながる上での主なチャネルはFacebookだ。

彼らの取り組み内容を見る限り、最終的なKGIは同社が運営するハイクラス人材向け転職サービスへのサイト訪問者数、もしくはその先の会員登録数あたりだろう(アトリビューションも含め)。

つまりFacebookを通じて「常につながっている状態」(CSF)を作った上で、最終的に自社の転職サービスと接してもらう(KGI)、という流れだ。

彼らの記事を読んでいると、仕事やキャリア構築について「こんな考え方ややり方があったのか」という発見や、「もっと頑張らないといかんな」と発奮させられることが多い。

おそらく他の読者も同じ感じではないか(とハイクラス人材ではない自分が)想像しているが、いずれのマインドにしても次のステップとして転職につながり得る状態と言えそうだ。

ということは、同メディアのFacebookをフォローして定期的に記事を追っている読者の状態(CSF)は具体的に何か?

先ほどの12パターンに当てはめると、「b」と「c」あたりになりそうな気がする。

同メディアの関係者の方は、非常に深いレベルでターゲットを理解するための仕組みを持っているので、「b」と「c」の状態をもっと具体的に表現できるだろう。

いずれにしても、同メディアの記事を読むことで、転職につながり得るマインドセット(キャリアの見つめなおしや発奮)が少しずつ形成される状態だ。

その状態からKGI(サイト訪問や会員登録)へつなぐことを狙っているわけだが、おそらく記事から直接のアクションは期待していないように見える。

記事の最下部に本サイトへのリンクがあるにはあるがあまり目立たせていない。以前は無料のキャリア診断へのフォームがあったけど、それもなくなっている。

確かにいくら刺激的なキャリア記事を読んだからといって、すぐに転職を検討するかは別の話なので妥当なのかもしれない。

一方で一度メディアの記事を踏むと、転職サービスへのリタゲ広告が外部サイトやSNSで表示されるようになる。記事を読んでもらいつつ、最終的にはリタゲで本サイトに呼び込むという流れだ。

「このメディアを経由させることによって、いきなり広告だけ打つ場合よりこれだけ効率よくなりますよ」、という説明の仕方なのかもしれない(違っていたらごめんなさい)。

いずれにしても、同メディアのCSF(転職検討へのきっかけができた状態)から、広告もかませつつKGI(サイト訪問・会員登録)へ導く流れは、それほど無理なくつながっているように見える。

ここで本当によくありがちな失敗は、CSFからKGIまでの距離が遠すぎる、もしくは曖昧というケース。

つまりKPI⇒CSF⇒KGIが一連のストーリーとしてつながっていない場合だ。

これに関してはいくらでも例があるが、オーストラリアの保険企業によるオウンドメディア「Direct Advice for Dads」を挙げてみたい。

パパ向けの育児ノウハウや体験談を発信する同メディアは、Facebookページを通じて多くのファンとつながっている(執筆時点で約7.8万人)。

各記事への反応も多いことから、メディアとしての存在感は非常に大きいと思われる。ただ当初の計画にあったような、最終的に保険の成約につなげるまでには至っていなさそうだ。

みていると、運営者側の理屈と読者の思いにギャップがあるように見える。

運営者としての理屈は、「育児メディアを通じて、保険の有望見込客となり得る30代にリーチできます」というもの。

たしかにリーチはできたかもしれないが、育児パパの気持ちからしてみると「育児コンテンツを読んでファンになるのと、その会社の保険を買いたくなるかは全然別の話だよ」という感じかもしれない。

同メディアの中では、たまに、かつごく控えめに保険の訴求をしているものの、おそらくこれだけでは、「Facebook上の育児コンテンツで常につながっている状態」から「保険を契約する」(KGI)までの長いジャーニーを渡ってもらうことは難しそうだ。

「育児コンテンツでファンになってもらった後に、どういう状態(CSF)になってもらったら保険を契約してくれるだろう?」という観点での検討がさらに必要だろう。

仮にKGIが育児グッズ販売であれば、大成功だったかもしれない。

「Facebook上の育児コンテンツで常につながっている状態」が、KGI達成(育児コンテンツの販売)に向けた有効なCSFになり得るからだ。

たとえば同メディアの場合、育児パパライターによる実際の体験談コラムが非常に支持されている。

もし育児パパライターがコラムの中で、「こんな困りごとがあったけど、この育児グッズ使ったら一気に解消されたよ!」という体験談を披露して共感や驚きといった反応を得ることができたら、そのまま商品販売につながる流れは容易に想像できる。

前に紹介したCSFの12パターンでいうと、「a」「b」「c」あたりになるだろう。

また別の(適当に考えてみた)例として、

・ある珍しい育児グッズがある

・珍しいのでパッと見ではその良さが伝わらない

・なので体験コラムを通じて何度もその良さを伝えた

・そうしたら良さが伝わって最終的に商品が売れ出した

という取り組みがあったとする。

CSFの12パターンでいうと、先ほどの「a」「b」「c」に加えて、「f」「i」あたりにも当てはまるだろう。

何が言いたいかというと、コンテンツ発信によって可能になる「あるべき状態」(CSF)と、「育児グッズ販売」(KGI)の間に無理のないつながりがあるのだ。

先ほどの「未来を変えるプロジェクト」も同様だ。

キャリアに関する記事によって、「自身のキャリア構築への意欲が高まった状態」「転職も検討し得る状態」(CSF)を達成する。

そこから広告もかませながら、転職サービスに誘導する(KGI)という流れは無理がなさそうだ。

本当に無理がないかどうかは数値による検証も必要だが、少なくともストーリーとして無理はなさそうにみえる。

その「ストーリーとして無理はなさそう」という印象を、KPI・CSF・KGIの言葉で説明しようとする試みが必須だ。

たとえば「集客はできたのにコンバージョンしない」というありがちな失敗は、中間であるCSFを検討しなかったために、個々のKPIと最終的なKGIの間につながりがないことに気づけなかったからという場合が多い。

整理すると、

・コンテンツマーケティングをやるということは、「オーディエンスと常につながり続ける」状態を作りますということ

・そのつながりによって、KGI達成に有効な「あるべき状態」(CSF)を作ることができる

という2点を満たせるのであれば、コンテンツマーケティングをやる余地があるだろう。

ただどんなに精緻に検討しても、「今回はコンテンツマーケティングがハマらない」という場合はどうしても出てくる。

これは商材ごとの購買行動の違いによるところが大きい。この見分け方については、以前に別の記事で説明したことがあるので、ぜひ読んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?