映画『悪は存在しない』~水および巧の視点からの深読み

はじめに

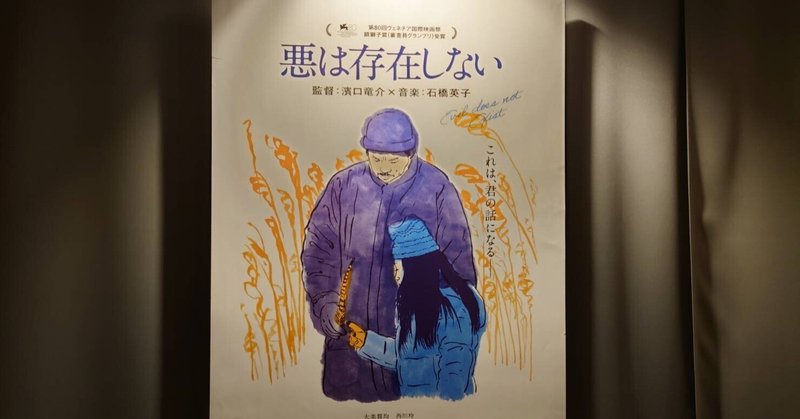

濱口竜介監督の最新作『悪は存在しない』。1回目に受けた衝撃から、思わず2回目の鑑賞をした。主に水および巧の視点から、2度目の鑑賞をとおして、理解や思考が深まった箇所を記載する。

※ネタバレも含むので留意ください。できれば、前情報はなるべく入れずに映画を鑑賞することをオススメします。

映画のあらすじを公式サイトから引用する。

長野県、水挽町(みずびきちょう)。自然が豊かな高原に位置し、東京からも近く、移住者は増加傾向でごく緩やかに発展している。代々そこで暮らす巧(大美賀均)とその娘・花(西川玲)の暮らしは、水を汲み、薪を割るような、自然に囲まれた慎ましいものだ。しかしある日、彼らの住む近くにグランピング場を作る計画が持ち上がる。コロナ禍のあおりを受けた芸能事務所が政府からの補助金を得て計画したものだったが、森の環境や町の水源を汚しかねないずさんな計画に町内は動揺し、その余波は巧たちの生活にも及んでいく。

水の視点

オープニング

オープニングで木々を見上げる映像は、流れる水の視点からなのだと解釈した。滑らかな移行は、人が歩きながら見上げるときのそれとは異なるはずである。弦楽の重奏とともに、一気に自然の奥深い世界へと惹きこまれる。

「水」への着目

この映画は、「水」に着目すると、さまざまな表現が見えてくる。

まずは「水挽町」という町の名称から、水が大きなテーマとなっていることはあきらかである。さらに、映画のなかで一番印象的かもしれない台詞は、グランピングの説明会にて地元区長から発せられる「水は上から下に流れる。上流でやったことは、必ず下流に影響する」というものであろう。また、水挽町に移住してうどん屋を営む女性は、同じく説明会の場にて、この町(もしくはこの映画にも当てはまるかもしれない)においては「水が本質的」なのだと述べる。

「水は上から下に流れる。」

「水は上から下に流れる。」という台詞を踏まえると、経済構造における都市と地方、権力構造における上司と部下、筋力的な強さとしての男性と女性など、あらゆる箇所に相似形が見出される。

都市と地方の関係性としては言うまでもない。都市の芸能事務所が、収益化のために「善は急げ」のスローガンのもと、環境破壊の影響を十分に考慮せずグランピング施設の着工準備を進める。町民がグランピング施設の管理体制の懸念を投げかけるなかで、グランピングには都会でストレスを抱えた人が「ガス抜き」にやってくるのだという指摘がなされる。また、映画の途中、芸能事務所に勤める高橋や黛の目線に切り替わる際、地方での川の流れに対比されるように、都市では電車の流れが映されるカットが印象的である。

芸能事務所の高橋と黛は、社長やコンサルタントからの指示を受け、気乗りしない仕事に取り組む。説明会の場で矢面に立つのは、社内で権力的には弱い立場にある高橋や黛である。そんな不満を抱えて、再度長野に向かう道中、高橋と黛の間では「ガス抜き」のための会話がなされる。アメリカ20世紀の哲学者であるリチャード・ローティがいう、「クラブ的」な私空間であるからこその会話であり、このシーンを踏まえて、急速に高橋と黛に対する親近感が湧く。(車中で重要な会話がなされる演出は、『ドライブ・マイ・カー』も想起する。)

※ローティに唱える「会話」というキーワードとの呼応については、以下の記事にも一部記載した。

川の水を汲む際に、両手で2つのタンクを軽々と運ぶ巧や高橋とは異なり、黛は重いタンクを運ぶことができない。また、花を捜索する際に、黛は怪我を負ったために自分だけ小屋に残った。これらは黛にとっては引け目を感じる瞬間だったと思う。もちろんこれらの力関係は、男女の境で明確にわかれるわけではなく、そこでは強弱のグラデーションがある。特に、クライマックスの捜索のシーンでは、年齢による強弱とあわせて如実に表現される。

老齢の地元区長は、同じく室内に座りながら様子を見守る。うどん屋の女性は、夫とともに捜索に繰り出すが、アウトドアウェアに身を包んでおり、自然への慣れに対する差分が描かれる。はたまた、若い男性のなかでも、体力の違いにより、次第に巧よりも高橋の息のほうが荒くなる。そして、最終的には、女性かつ子どもである花に対して悲劇が訪れる。

水の逆行

一方、映画の中では「上から下へ」だけでなく、水が「下から上へ」逆行するシーンが登場する。

まずは、一行がうどん屋を訪れるシーン。立ち上る湯気にあわせて、カメラも下から上へと向かう。高橋と黛が、巧に対してアドバイザーとなってくれないかという打診をはじめたことで、少しずつバランスが崩れ始めている状況を暗示する。

(少し脱線するが、説明会の場で巧が「バランスが大事」と述べるように、「バランス」という言葉も本映画のキーワードである。管理人が難しければアドバイザーになってくれないか、切り出す黛は、会話のバランス感覚のよさが髄所に見られる人物である。)

また、怪我を負った黛を巧の家で手当てするシーン。沸騰した薬缶のお湯が、音を立てて湯気を噴出する。自然からの警鐘がピークに達してる象徴である。さらに、止血のために手を心臓よりも高く挙げることは、血の流れを普段とは逆向きにすることである。

「逆上する」という表現があるように、下から上への逆向きの流れは、何かが堰を切る前触れである。その後、あたり一体には霧へと姿を変えた水が漂い、映画はクライマックスへと向かう。

巧の視点

ガス抜き

巧もまた、山奥で暮らしながらも、都会からグランピングにやってくる人と同様にガス抜きを必要としている。そのせいか、薪割りや水汲みなど、一仕事終えるたびにタバコを吸う。グランピングでの焚火と同様、タバコに火をつけるという行為を通して、巧自身もまた小さなガス抜きを行っている。

説明会の日の夜、自宅でのシーン。巧は、高橋と黛の姿や川のイラストとともに「水は上から下に流れる。」という文章を紙に書き記す。文字通りの「ガス抜き」である放屁のシーンでは、巧の関心はグランピング施設およびそれを通して考える自然や鹿に向けられており、娘の花に対しては向けられていない。

「単純にわからないんだ。」

学童に花を迎えに行く際の、車中での巧と黛の会話。この会話は、互いのわからなさを提示しながらも、共通理解を得るための繊細な綱渡りがなされる印象深いシーンである。

2mほどジャンプする鹿の対策には、3mのフェンスが必要となる。はたして、そのような場所に観光客が来たいと思うかについて、「単純にわからないんだ。」と巧は答える。

これは巧の本心から出た言葉だと思う。彼は一般の人間(特に都会の人間)の持つ感性がわからないことに苦慮しているのだ。それが、もしかしたら妻を亡くした原因にも絡んでいるのではないかと想像する。

巧はおそらく都会のルールでは生きていけない人である。口下手で不器用であるし(GPSで居場所を連絡する)、時間を忘れるし(たびたび花の迎えをすっぽかす)、会計も得意ではない(うどん屋でもお金の計算を間違える)。

だがしかし、自然に対してなら少しはうまく心を開くことができるのではないか。たとえば、薪割りへの向き合い方に関しては、巧は高橋に対して的確なアドバイスを投げかけている。また、黛のケガの手当をした後には、自然に対する万全なガイドができなかった自分を省みてか、「すみません」と素直な謝罪の言葉を口にする。

「単純にわからないんだ。」という台詞のあと、巧は運転しながらタバコを吸ってもよいかと尋ねる。自然や鹿に対して想いを馳せるとき、おのずと溢れ出てしまう感情があり、そのガス抜きのためにやはりタバコを吸いたいと感じたのであろう。もしくは、うまく人の心情を理解できない自分自身を宥めたいという感情であったろうか。

ラストシーン

この溢れ出てしまう感情こそが、ラストシーンの巧の行動につながる。

半矢の鹿とその親、そしてその眼前に位置する花を目にしたとき、自然や鹿に対する畏敬の念とともに、巧のなかでは発生した感情がどのようなものであったのか、その本当のところはわからない。しかし、最終的に巧がとる行動は、高橋を締めることであった。その判断には迷いがなかったように感じる。

結果として、高橋は一度気絶するが、その後立ち上がっていることから死んでいないと思われる。巧も、その加減はわきまえているはずである。巧のなかでは、花を守るために、反射的・衝動的に動いてしまう高橋を制御するべき、という野生の勘が働いたのであろうと解釈する。

高橋は、うどんを食べたときに、人間的な味の感想ではなく、動物的な「温まりました」という感想を漏らしてしまう。また、説明会の場にて、「感情的になるのは避けよう」と自身が発した直後に、感情をありありと表出してしまう。はたまた、人に対して「お前」という呼び方はしない、と言った直後に、口癖のように「お前」と発してしまう。

高橋は、そんな愛すべき素直さを持ちあわせているため、鹿と対峙する花の状況を目の当たりにして、自身が駆けつけようとしてしまう人物であると想像する。しかし、それは鹿を刺激することにしかならず、反撃に出た鹿は花に対して致命的な一撃を食らわせてしまうことだろう。

距離をつめる段階から、巧は何度も高橋に対して動かないようにと右手を掲げて制御していたが、ついにそのギリギリの距離感に到達した段階で、高橋に対して襲いかかったのだと理解する。

鼻のまわりにのみ血痕が残っていたことから、結果として花は大きなダメージは受けなかったと信じたい。もしこれで妻だけでなく花すらも失ってしまったとすると、巧の痛みは計り知れない。

その他の視点

カメラの視点

そのほか「視点」という切り口では、様々な角度からカメラが構えられていることも印象的。オカワサビや鹿の死体からのアングルもあれば、車のリアカメラやWeb会議用のカメラからのカットもある。濱口監督自身がインタビューでも語っているように、そこには試行・遊び心や一種の凝りを感じる。

「特に今回の作品では“あらゆるところにカメラはあり得る”ということを、一つの表現としてやってるというところはあると思います。全部カメラの視点です、という」

「一方でそういうカメラがそこにもあそこにもある、みたいなありようを通じて、“自然の目線”みたいに思えるような視点を、作品の中に組み込んでいるっていうところはあります」

また、何度か映し出されることで伏線ともなるカメラワークや、小物や人の配置が印象的な構図などは、具体例を挙げるとキリがない。そのなかから、バランスの変化を象徴する視点を一つだけ記載する。

巧が学童に花を迎えにくるシーンが複数回あるが、その際の子供たちの遊びに着目する。まずは、だるまさんが転んだを通して、まさに止まっていたような長閑な時間がゆっくりと動き出すシーンが描かれる。別のタイミングでグローブジャングル(回転するジャングルジム)が移るシーンでは、グローブジャングルが高速の回転運動をしており、時間の流れが加速していることを仄めかす。さらには、だるまさんが転んだの全体像を映す水平方向のカメラワークや、はたまた、画面右下に見切れるように映るグローブジャングルなど、その構造や配置にも意識を感じられ興味深い。

台詞の視点

今回はすごくスッキリ書けた印象を持っています。まだそれらが無駄に見える人、話が進まないなと思う人もいるかもしれませんが、自分としては今回の台詞はすごく重要なものしか残していないという感じです。

これまた濱口監督自身がインタビューで語っているとおり、映像だけでなく台詞をとってみても、緻密で洗練されていると感じるし無駄がない。一方で、衝撃的なラストシーンの解釈は一義的ではなく、多様性・誤読を生む。そのバランス感覚こそが、この映画の妙なのだと感じ入る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?