髭さんの学校では教えてくれない江戸時代のバイゴマのトコロ(ベーゴマ考27)

2013.5.10

所さんの学校では教えてくれないそこんトコロに出演した。

お師匠さまのご紹介で

江戸時代のベーゴマを再現して欲しいとの依頼だった。

ちなみに1度形だけ作ったことはあったが

回る所まではいたってなかった。

テレビ東京から電話来て

『出来ますか?』

といわれても

『やってみます』としか言えんし

そこから1ヶ月の間に、

文献調べて、材料手に入れて頑張った。

『ベーゴマ』の語源について調べる

という企画で

カラテカの矢部さんと三省堂の山本康一編集長と御一緒させていただいた。

せっかくなので

どうやって作ったかを

記録しておく。

まずは、美味しく食べるとこから

実はバイ貝は殻を常備している。

バイ貝の旬は

7月上旬~10月下旬

醤油と砂糖とかで甘辛く煮付けて

爪楊枝でクリクリして食べる

日本酒のお供として最強である

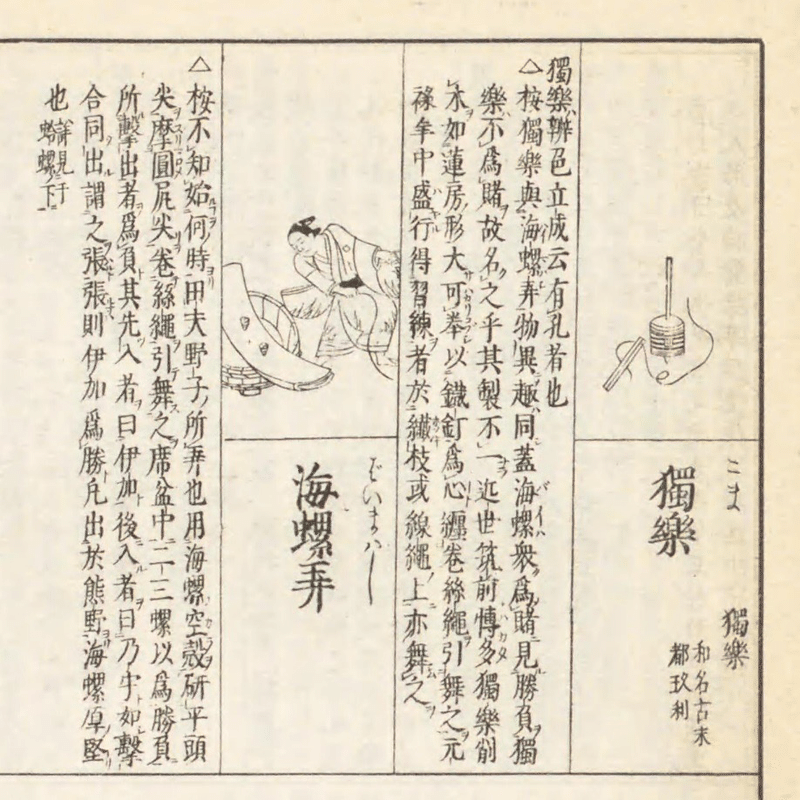

江戸時代の百科事典

和漢三才図会には、ばい貝とばいまわしの説明でこう記載がある。

商家では、除夜や歳始にはいつもこれを必ず酒の肴として用いる。貨殖が千倍、万倍になるという祝いの意味をとって用いるのである。

独楽 〈紀州熊野の産は大きくて厚い。大きなもので長さ三寸ぐらい。小児はこの殻の頭の尖りを打ち去って平均にし、細い苧縄を纏いつけ、独楽廻しのようにして舞わせて遊ぶ。〉

『和漢三才図会』(寺島良安 東洋文庫 平凡社 正徳2年 1712)

ちなみに

10月の季語に「ばいまわし」があるので

この季節に作られて

回す子どもたちの

姿が見られたのかと思われる。

ベーゴマのもとになったのは

『黒バイ』であり

日本海側の「白バイ(越中バイ)」ではない。

私は白バイの方が馴染みが深く、

刺身や煮付けでよく食べたが

白バイの殻は薄く、コマにするには強度が足りず割れてしまう。

.......実は大学時代に実験して失敗ずみ

尚、食べたあとの貝殻は

どうしても貝の奥にワタが残る。

何度かやったが、これが残っていると加工しにくいので、奥のワタは無くしたい。

ジップロックに洗った食べ終わったバイと水を入れ、封をして

屋外に数ヶ月放置すると、中身が奥まで腐るので綺麗になる.......その汚水は地獄の臭いがなので最後の洗いは息を止めて

意識が朦朧とするなか、吐き気との戦いだ

時代や場所によって、作り方は多少異なり

番組の際は鉛•砂•蝋の順で貝につめたが

大正の時なんかはコールタールで蓋をしたものや、錦絵みたいなものを表面に施したものもあったようだ。

イメージとしては

実用的な羽子板と、民芸品としての羽子板みたいなものか

しかし、数も少なかったのか、

民芸品的なものは

写真ですら見たことは無い。

江戸時代の後期には職として、

バイ独楽をつくり販売していたようで

何も詰めていないものを

「からバイ」といい、いちばん安価なわけだ。おチョコべーのもとになっている。

子どもたちはこれに、

蝋や粘土をつめたりしたようだが

粘土は乾燥すると、縁がすくので、

先にまでいれたとしても、

乾くと小さくなるため、実際は先に粘土をいれるのは現実的では無く、他のものを先に詰めた可能性もある。

では、番組の時に再現した作り方を紹介する。

①黒バイにマジックでラインをひく

②線のところをヤスリで削り、溝を掘る

③溝ほったら、扶養部分を金槌で割っていく

④もしくはペンチで挟んで割る

⑤芯の部分を叩き折る

⑥コンクリートとかで、表面を研ぐ

⑦砂の中に埋めて安定させる

なぜか

ここから先の写真がないので、番組から引用鉛→砂→蝋 の順でいれていく。

⑧溶かしたなまりを貝の先に入れる

(1番下を重くする。写真がないw)

⑨中央に砂をいれる。

(撮影時に強風で、砂入れたタッパがひっくり返ったので砂が少ないw)

⑩表面に蝋を流し入れ、蓋をする

(色付きの蝋でもいい。現代の場合はクレヨンを少し入れると色がつく)

⑪表面を紙ヤスリなどをつかって、整える。

(実際はここで、バランスを調整するのが超難しい)

実際には、3分クッキング手法で作ってるので一瞬でできているが、

確実にまわるものをつくるために

1ヶ月試行錯誤した。

何って、表面をけずりバランスをとるのが難しい。

どうしても

溶かし入れた鉛などが自然物のため

どちらかに偏る。

それに対して、表面の傾きを削ることで、

重心を調整するのだ。

真似をするなら

ご覚悟をw

私の前に1人だけ

江戸時代のバイ独楽を再現できる人が奈良にいたらしい。

しかし、ご高齢のためお亡くなりになりはったときいている。

たぶん、いま

江戸時代など貝独楽を再現できるのは

私だけなのか。

児童館職員って肩書きかいてっていうたのに

断られたw

しかし若いなぁw

ほんまに大変やったから

頼まれん限りやらない。

スタジオで割れたから

もう一個つくってくれっていわれた絶望感。

放送をみたら

鉄のベーゴマと戦ってはった。

そら割れるわwww

放送を見た

児童館業界の先輩方は

「金坂はいったい何をめざしてるんだ」

とザワザワしてたみたい。

そして、

近所のおばちゃんとおじちゃんたちに

次の日にすっげーいわれた。

それと同時に溢れ出す

『何してる人なんやろ感』

けど体験としては面白い経験だった。

縁に感謝

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?