大倉集古館(東京都港区・虎ノ門ヒルズ駅 篁牛人展)

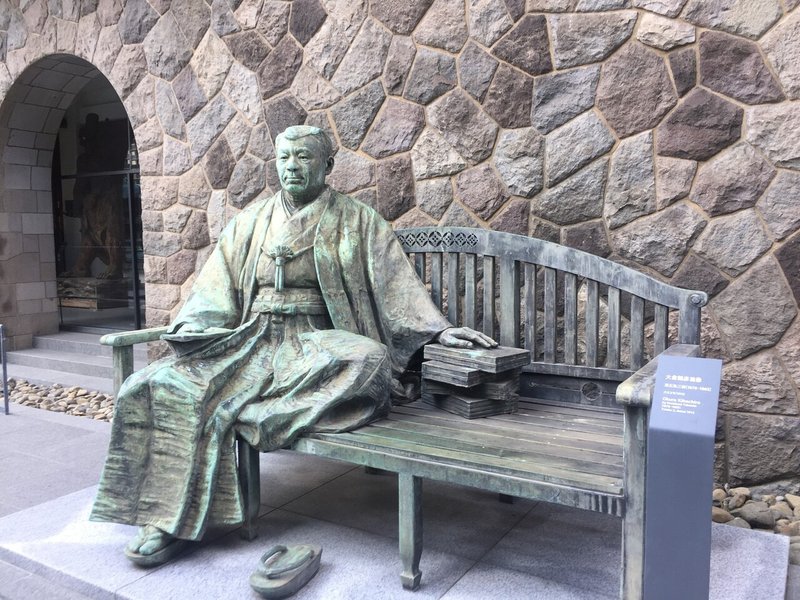

虎ノ門ヒルズ駅から虎ノ門病院の方へ向かうと、江戸見坂という恐ろしいくらい急勾配な坂がある。息を切らしながらそこを登って道なりに進んで行くと右手にホテルオークラが見えてくる。今回おとずれる大倉集古館はホテルオークラの創業者である大倉喜八郎が生前に集めていたコレクションを展示することを目的として建てられた日本初の私立美術館。

築地本願寺などの建築で知られる伊東忠太によってデザインされ、令和時代に行われたリニューアルによってその意匠を残したまま谷口吉生によって免震と地下階を増築された上に目の前のホテルオークラと調和した造りとしてデザインされた建物となって生まれ変わっている。

入り口を入るとロビーの前には巨大な金剛力士像2体に出迎えられる。海外流出を防ぐために大倉喜八郎によって集められた国内美術品や、逆に海外から集めた東洋美術品が多くある。ロビーの裏手にあるエレベータによって2階へ上がるとそこが第1展示室となっている。天井にまで細かく龍が施されておりこだわりが感じられる。階段にもゆるい幻獣がいて微笑ましい。室内デザインもずっと見ていられそうだが基本的に館内は撮影できない。

今回の展示は昭和水墨画の鬼才である篁牛人の展覧会。孤独と酒を最良の友とした、というとても親和性の高い彼はどの美術団体にも属さずに己の作風を作り上げた。渇いた筆などで麻紙などに擦り込むように墨を定着させる「乾筆」という技法によって描かれる独特なタッチはインパクトに溢れている。筆の毛も短く揃えられ、まさに押し付けるように描かれているため紙が毛羽立っており、それが彼の作風を特徴づけているのかもしれない。かと思えば人物を描く線は鉄線描と呼ばれ繊細で、その大胆さと繊細さが同居する点も魅力的。寒山拾得、林和靖、西王母など中国の故事を題材にした作品が多く、あまり詳しくないのが悔しいところ。

1960年頃にはキュビズム・シュールレアリスムへもアプローチしており、そういった経緯を経て熟練した作風へとなっているように感じる。秀逸だったのは蛟龍という6曲1双の屏風。晩年になるまで売れず長い不遇の時期を過ごした中でひたすら自身の生き様を貫いた牛人の想いが詰まっており、白黒の画面に印象的に配された金泥が魅力的である。

2階はバルコニーがあり休憩もできる。目の前にはホテルオークラの車寄せがある。高級車が出入りするのを眺めながら一息つくのもまた良いかもしれない。

階段を降りると1階のロビー階、こちらが第2展示室となっている。目を見張るのが『ダモ』という達磨を題材とした人物が。達磨というと九年面壁、手足を腐らせたというエピソードがあり、その通り足は膨れ上がり、手がないように見える。横には『ゴータマ出家逾城の図』としてブッダが出家する時の絵がある。1階ではこの2つの他に『仙女』、『仙人と金時』といった絵の中で太陽か月かが描かれているのが印象的。

階段をさらに降りると地下階。ここで注目なのは『老子出関の図』である。新聞記事が添えられている。実はこの作品、今までずっと左半分しかなく右半分は行方不明だったのだけれど、なんと甥が右半分をそれと知らずに持っていたのである。実は甥は逆に左半分があることを知らずにかつて右半分だけを入手しており(その際に牛人は入院中でではなく家人が対応したことからわからなかった)、作品の一部だとは知らずにずっと持っていたのだという。2021年9月に開催された展覧会で説明文を読んだら右半分が行方不明であることを知って、自宅の絵と同じであることに気づいたという。なんというすれ違い。展覧会が行われたからこそ見つかったんだね。

地下階では他に収蔵品の展示がいくつかと、モニターで大倉集古館の成り立ちについての映像(大倉喜八郎が建て、息子の大倉喜七郎はそれを継承しつつ自らも「オークラウロ」という楽器をつくった等)とミュージアムショップがある。トイレはウォシュレット式。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?