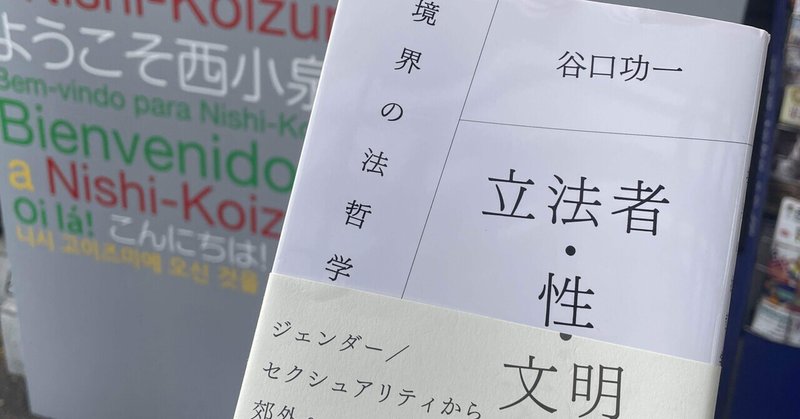

谷口功一『立法者・性・文明』

白水社刊行の論文集。著者よりお送りいただいた。

昨年は、父親の病気や介護のこともあり、ほとんどすべてのことを実家住まいの母親と弟に見てもらったとはいえ、私も頻繁に帰省した。その折に携え、実家に向かう西小泉に向かう電車の中で読み終えた。その後ほどなくして父が不帰の客となったので、このときの帰省が、実質的に父と最期に言葉を交わした機会になった。

だから余計に色々な意味で忘れられない一冊になった。

立法者とは何なのかとか、『ソクラテスの弁明』を抱いて亡くなった菅季治の話とか、印象的な話題が続くのだが、以前、初出誌(『アステイオン』83号掲載掲載)をいただいたときにそこまで読み込めていなかった第七章の多文化主義をめぐる論稿も、新たな気持で読むことができた。

なおこのパートはWebでも読める模様である。

福祉国家体制はドメスティックな再分配を前提とする。という明快なテーゼは、以前よりもはっきりした実感を伴って理解できた。

父の介護の手続きや相談で帰省すると、印鑑証明をコンビニで取ろうとしたらそれが上手くできない。そう思って役場に赴くと多国籍の人でごった返していて、さらには申請書の代筆も含めて多言語対応をしている。戸惑いつつ圧倒される。自分が高校生や大学生のときは、まずゴミ捨て場のルールが英語とポルトガル語表記になったことが軽い話題になったものだったが、人が移り住んで「住人」として30年の歴史を重ねていくことは、もっと大きな変化を見えないところで生んでいく。

介護のスタッフとして働く人の中にも、ブラジルにルーツを持ちながら、日本で生まれて日本の学校に通い、太田や大泉で育ったのであろう若い世代を見出すことが可能だ。

そしてだからこそ、以下の記述は私の琴線に触れる。

「福祉国家による給付対象の範囲確定はナショナリティの問題であり、それは「同胞とは誰か」という問いに他ならないのである」(196頁)

「今後、福祉国家を適切に維持しようとし続けるのなら、われわれは自らのナショナリティ、つまり「日本人であるとはどういうことなのか」という問いに対して真剣に向き合い、場合によってはその内容を改訂する身を切るような努力をしてゆかなければならなくなるだろう」(197頁)

こういった記述は、私自身、これから折に触れて読み返すことになると思った。

思えば、90年代に自分の生まれ故郷が、「国際化」の事例というか実験室のように取り上げられることに軽い違和感を覚えながら、日本史を学べば突破口があるのではないかと漠然と感じた私の意識の根にも、おそらく「日本人であるとはどういうことなのか」という問いが、それなりの切実さとともに、あったのだろうと今にして思う。

私一人ではこうした言語化は出来なかったと思うので、いくばくかの時を重ねて改めて本書に出会えたことの縁を感じたのだった。

今日偶然目にしたこちらの記事も、色々考えさせられる良い記事だった。

この3,40年に大泉町で起きた現代の社会の変化について、まとまった文献があったら読みたいし、なかったら調べに行ってもいいのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?