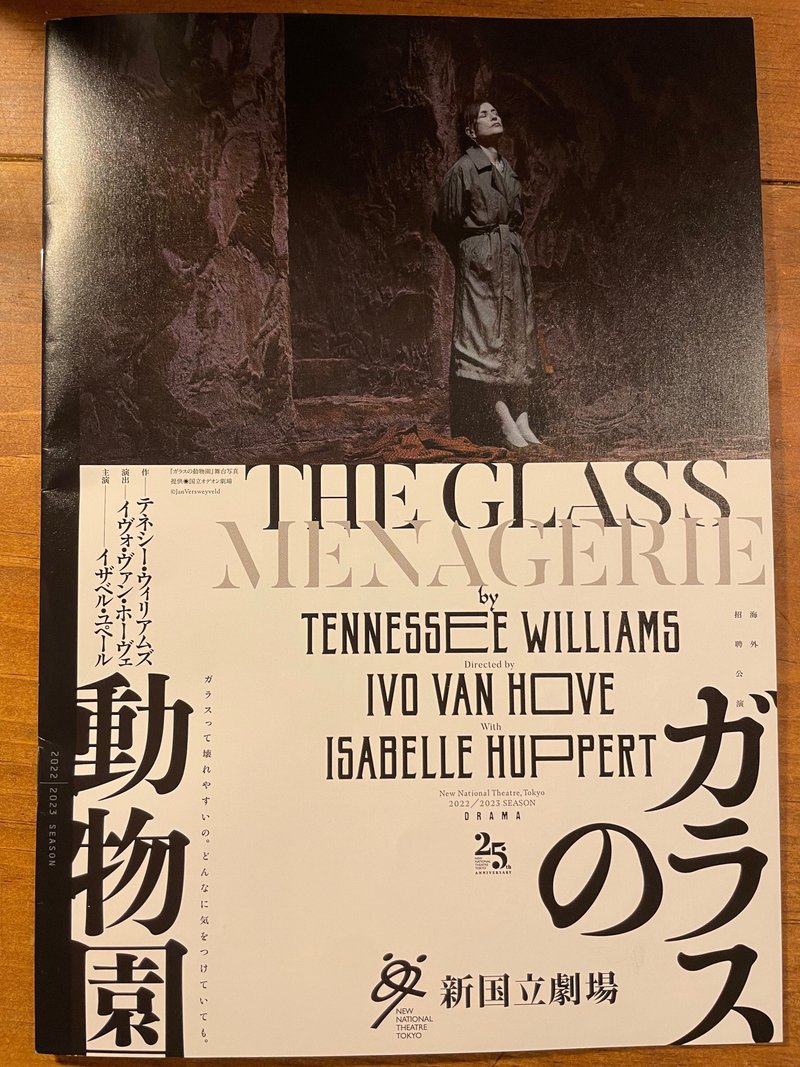

イヴォ・ヴァン・ホーヴェ『ガラスの動物園』

一晩たって、何かが落ち着いてきたので、メモしておく。テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』を、オランダの演出家、イヴォ・ヴァン・ホーヴェが演出した作品(フランス国立オデオン劇場製作)。コロナ禍での延期を経ての海外招聘作品。フランス語、英語でも観劇可能であること、世界的な戯曲であるということもあって、客席には西洋人の方が本当に多く、劇場には香水の匂いが広がっていて、劇場であの匂いを嗅ぐことが久しぶりで、フィンランドに住んでいた頃が思い出された。カーテンコールは3回あり、私は周りを見ずすぐに立ったわけだが、自分の周りにいる西洋人の皆さんがことごとく座ったままでおられた。私が立った理由としては、ガラスの動物園を上演してくださってありがとうということ、日本までお越しいただいたことに対しての感謝。それ以外の部分ではズーンと沈んでしまって大変だった。

演出家としては完全に成功しているのだろうけれど、とにかく舞台美術が強い。あそこは居心地が悪そうだ、ということが視覚的に一髪で伝わってくる。泥のような、汚れの落ちていないムートンのような色合いの低い天井と壁と地面、そこにはいくつかの顔。中央奥に入り口としての穴が空いているが、そこから出入りできるのは、そこから逃げる弟のトムと、客のジムだけ。そこに縛られている、いやもはやこの部屋の一部である母と姉のローラは、この空間と同じ色合いの衣装を着て、一度たりともそこから出入りすることはない。

あの戯曲をどうすればあんな風に、テンポの良い展開のように感じさせられるのか。あのとんでもなく中劇場の広い空間を、たった4人で埋めてしまうあの演技作法はどういうものなのか。もはやレベル違いの演出能力をたくさん見せつけられるわけだが、私にはそれがあまりにも効果的で、『ガラスの動物園』をしっかり届けられてしまい、どんどん辛くなっていく。

話の前半では、ローラだけでなくトムもまた、まるで鳥の雛のように母から食事を与えられていたのが、次第に、ローラだけがあそこから出られないことが知識ではなく体感として伝わってきて、本当に気分が悪くなってしまった。

でもそれと同時に、これを読み耽っていた20代の頃、ローラに注目していたことが信じられないほど、母アマンダに寄り添って泣いてしまうという結末に個人的に非常に驚いた。この戯曲は母の物語でもあったのか(それは私が母になったからということもあるかもしれないが、それよりもアマンダをあのように演出したことに寄っているような気がした/つまりアマンダを、視野の狭い馬鹿な人というよりも、子供たちを生き延びさせることを至上命題としている動物の本能として描くということ)

帰りの電車までの道のりでは、方々から若い男性の声で「勉強になった」「観て良かった、参考になった」という声が聞こえてきた。私があのように、この作品を楽しむためには、自分の2歳の、今のところ女の子である子供が、私のことなど全く気にせずに独立するまで、無理なような気がして、なんとも絶望的な気持ちになってしまった。私はアマンダと同じように、彼女たちの命をなんとしてでも守りたいと思いすぎている。そのことを突きつけられてしまう。旅をしている男が羨ましく、憎らしくなる。雨漏りだらけの巣から逃げようとしない女たちが惨めったらしくて辛い。

何よりずっと私を脅かす加害者として存在していたはずのアマンダに、私がなっているということに、打ちのめされる。

2022.10.1/新国立劇場。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?