天邪鬼な森

読書の秋という事で、コンテストが企画されているようです。

読書は私にとって、数少ない趣味の一つです。

課題図書を見てみましたが、これと言って琴線に触れるようなタイトルはなく、その上 読みかけの本があるので今から新たに別の本を読むのも気が進まないので、この企画にそのまま乗るのはやめて、自分のペースを崩さない程度に「何かレビュー的なものを書いてみるか」と思い始めました。

唐突ですが、好きな作家は 森博嗣 です。

この作家の小説は全て読んでいます。エッセイなども多数出ていますが、そっちは少しだけ。

森博嗣との出会いは、スカイ・クロラという作品です。

劇場でアニメ化もされていますが、アニメ好きにはどちらかというと不評な作品ではないかと思います。

このスカイ・クロラは中身もよくわからずに衝動的に買った本です。

ただ単にタイトルと装丁に惹かれただけです。

そういう買い方をすると、家に帰ってからは読む気が薄れてしまい、そのせいもあってこの「スカイ・クロラ」は暫く「積読」でした。そのまま数か月ほど読まずに放置していたと記憶しています。

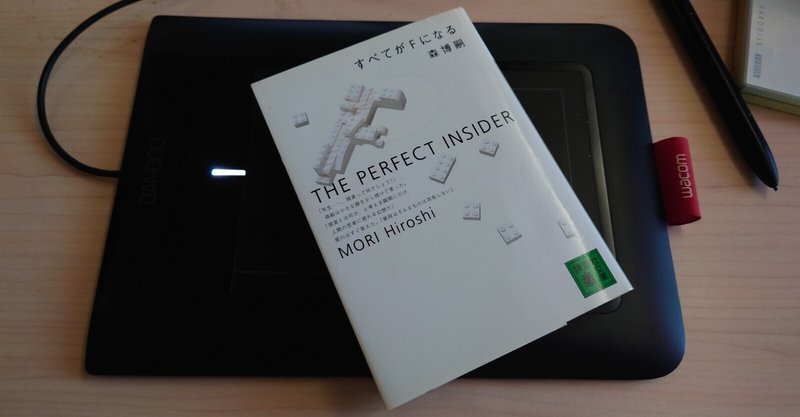

その間に、今度は森博嗣のデビュー作「すべてがFになる」を買い、これは直ぐに読み始めたので、先に買ったのはスカイ・クロラですが、読み始めは「すべてがFになる」の方が先。ですので本当はこっちが森博嗣との出会いと言うべきかもしれませんね。

それはさておき、この「すべてがFになる」には衝撃を受けました。

読み終えてから、ただただ茫然とし、我に返ってから「次が読みたい」という衝動にかられ、二作目、三作目と次々に読み進めたのを憶えています。

なんでそんなに心を奪われたのかについては、色々理由があります。

その理由の全てを言葉で表現するには、私の文章力では無理です。

「すべF」はジャンル的には「ミステリ」とされています。

ミステリーと言えば謎解きです。

元々、謎を推理したりするのは子供の頃から好きで、小学生の頃にはパズルにハマっていた時期もありました。

その特性は今でも続き、何から何までついつい深く考察してしまいますし、それこそ妄想に近いレベルまで考察、推察する癖があります。

とにかく「何か考えていないと死ぬんじゃね?」というくらいに考える事を止める事ができません。考える事が一種の中毒性のようなところがあり、ついには謎が無いところに謎を作り、あれこれと空想する。そんな性格?性質?なのが私です。

なので、推理小説は時々は読んでいましたが、大半の作品は先が読めるようになってしまった為、大概は期待外れになり「ま、こんなもんか」となってしまう事も多く「ミステリーは暇つぶし程度に読むもの」と高を括っていました。

そんな私の認識をぶっ壊したのが「すべてがFになる」です。

全くと言っていいほど謎が解けない。どう考えてもこれは崩せない。

どうしたらそんな事が可能なのか?仮説すら全く思いつかない。完全にお手上げ状態で、考えるのをやめて読み進めるしかありませんでした。

これはあれだ。トリックが明かされても、非現実的で非論理的なトリックなのではないか?だからこれ以上考えても無駄かもしれん。とまで思っていました。

ところが、ついにその謎が明かされ、非の打ちどころのない完璧な論理で展開される謎解きの描写に圧巻。

リアルで鳥肌が立ち、興奮し、脳みそがクリアになっていく快感を覚え、身も心もピュアになっていく自分。

謎が解けなかった悔しさなど微塵もなく、それどこか全身が歓喜に包まれる。

そんな感じです。

ちょっと大げさ?でも本当にそうだったので仕方ありません。

思いもよらぬトリックや、その謎を解くまでのプロセス。それまで読んできた「ミステリー」には無かった異質の、新しい作品であったのは間違いありません。

因みに森博嗣は工学博士です。

なので「ミステリー」とは書かず「ミステリ」

「コンピューター」ではなく「コンピュータ」

といった具合に独自の形を持っている文体です。

あと、主人公の「犀川創平」(さいかわそうへい)が謎に気付く瞬間の描写がとてもリアルなので、その点もこの作品、この作家に惹かれた理由の一つです。

と言っても恐らく「は?どこがリアルなんだよ」と思う人が多いとは思います。

設計やデザインをしていると、それまでやった事のない「発想」を求められますし、その連続と言っても過言ではありません。

様々な制約がある中で、要求事項を満たすためにアイデアを捻りだす必要があり、解決策を何日も掛けて考えます。

無理難題と思われる事に取り組んで、考えに考えて自分の中に自分が沈み込んでいく。そのくらいに深い考察をする事もあります。

そんな事をしていると、稀ではありますが「入る」感覚になる事があります。上手く言葉にできませんが、まさに「入る」という感覚。

今まで数回深い意識の中に「入った」と感じる。否、あの時「入ったな」と振り返って思う事があり、その「入る」ことで閃きを得るという経験をしました。

その時の感覚は、他人に上手く説明できません。

その感覚。体験。これを森博嗣は「すべF」の中で表現していて、これが又鳥肌モノの共感だったのが強烈に印象として残っています。

あの感覚をこの人も知っているのかと。

そう、森博嗣の作品を読み続ける理由は、作品自体の良さもさることながら、森博嗣と言う作家に対する尽きない興味でもあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?