あなたの会社は顧客接点をマネージできていますか?

こんにちは。

コンタクトセンター設計コンサルタントの出水です。

これからコンタクトセンターにまつわる、様々なトピックをこちらで発信していきます。

コンタクトセンターやCX向上などでお悩みの皆さまに、少しでもお役に立てればと。

はじめに

経営者が「CX重現」というメッセージを出し続けてしばらく経ちました。

では大切な顧客接点であるコンタクトセンターを自らマネージできている企業はどのくらいあるでしょうか?

「え?うちはカスタマーサービス部がしっかり見ていますよ!」

「年間、大変なコストを費やして複数のコールセンターを運営しています」

という声が聞こえてきそうですが、コンタクトセンターをしっかりマネージできている企業は少ないのです。

多くの企業はコストをかけて運営していることで、マネージできているという錯覚に陥っています。

では、企業自らコンタクトセンターをマネージするとはどういうことなのでしょうか?

「コンタクトセンターこだわりのレシビ」では、企業が最適な顧客接点を見つけ、自らの手でマネージメントできるように、そのやり方を順次お届けしていきます。

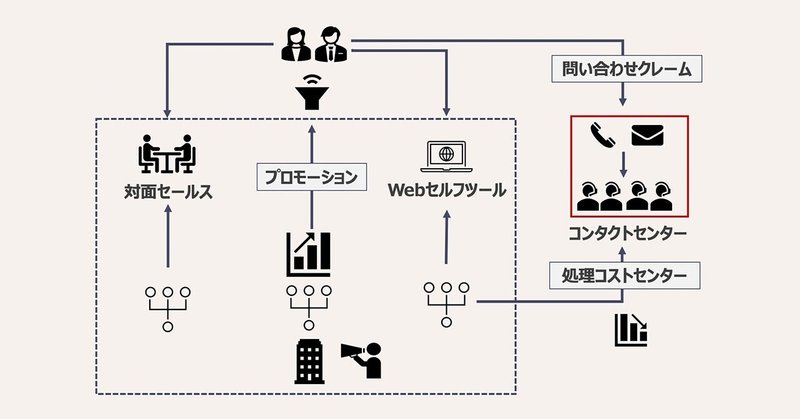

これまでのコールセンターの位置づけ

少し歴史を語りますと、高度成長期からしばらくは多くの企業が良い品物を、安く、多量に販売することを目標としていました。

販売量が増えるとその分、お客さまからのお聞い合わせも増えます。

それに応えるために多量の電話を一元的にさばけるコールセンターができました。その頃のコールセンターは、可能な限り安いコストで運営することが良いと考えられていました。

労働コストの安い地方で次々にコールセンターが作られ、大手コールベンダーがBPO事業を拡大していきました。その時のセンターの位置づけは次の図のようなものでした。

これが「従来のコールセンター」です。

現在でもこの状態のセンターは多く見られます。

経営層の意識は製品やサービスの開発、プロモーション、営業活動にあり、コールセンターへの関心は「コスト」です。「応答率」を指標に上げる経営層もいますが、応答率という最低限の目標を設定することで、お客様満足が得られるという言い訳に聞こえます。

お客様からどんな問い合わせが入り、それにオペレーターはどのように応対しているか?という対話の中身への関心は低いため、新たな製品やサービスをきちんとわかりやすく伝えるという対面接客では当たり前のことが、センター任せになってしまっている企業が多かったのです。

BPOベンダーへの依存度が高まったのもこんな背景があったからです。

コールセンターへ丸投げの限界

時代とともにあらゆる業種で製品やサービスのコモディティ化が進行し、そこそこの品質の商品が手ごろな値段で買えるようになり、差別化がしにくくなってきました。

製品やサービスの入れ替わりが激しくなり、情報のサイクルも早くなりました。インターネットの普及により、お客様とのコミュニケーション手段も多様化しました。便利な半面、お客様にとっては製品やサービス、その購入の仕組みなど、わかりにくい点が増えました。

結局その疑問はコンタクトセンターにやってきます。「ネットへのアクセス方法」「より詳細な商品内容」「サービスの内容の違い」などセルフツールだけでは解決できない疑問がセンターに押し寄せたのです。

こうした問い合わせは「丸投げされたコンタクトセンター」では消化できず、企業の伝えたいこととお客さまの知りたいことにギャップが生まれます。

つまりこのギャップにうまく対処できない時代遅れのセンターがまだまだ多く残っているのです。

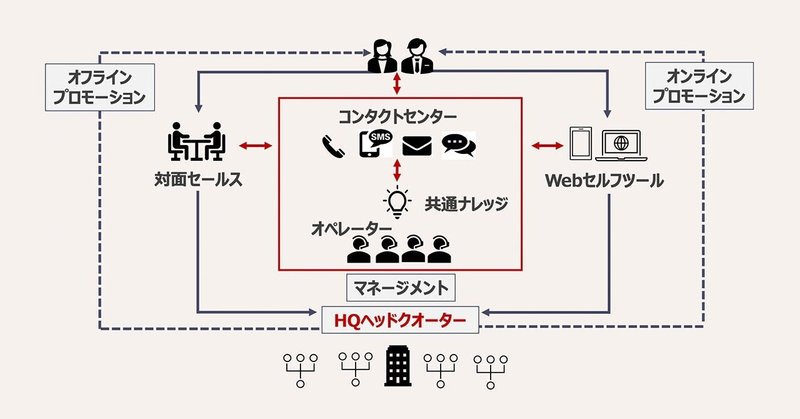

これからのコンタクトセンター

多くの経営者が企業経営の中核にCX(顧客体験)を据えたいと考えています。CX重視を目的にコンタクトセンター改革のご相談をいただくとき、私はその第一歩として企業内にお客様接点をマネージメントするHQ(ヘッドクオーター)組織を作ることを提案しています。

HQ(ヘッドクオーター)組織をつくる

コンタクトセンターを統括するHQ(ヘッドクオーター)組織の役割は

お客様接点の総点検をおこない、それぞれの接点で起きている様々な課題をコンタクトセンター中心に再構築することです。

コンタクトセンターの窓口には店舗、営業現場、企業サイトなどへの要望がたくさん寄せられます。こうした要望を確実に吸い上げ各事業部門へフィードバックすることがCX経営の基本です。

HQはカスタマーサクセスとCXを進化させるコントロール基地です。組織は四つのチームで構成されますがその具体的な内容は次回以降でご説明していきます。

こうした組織とともにCX重視の経営を進めるために、私はCCO(チーフカスタマーオフィサー)の新設をお願いしたいと思います。アメリカではすでに多くの企業でCCOが活躍しています。

CCOはHQの活動を後押しCX推進のリーダーとして企業全体をけん引する役割です。

すでにお気づきのように、製品・サービスの開発、マーケティング施策とコンタクトセンターが密接に連動しないとお客様へのサポートが追い付かない時代を迎えています。

経営者が唱える「CX重視」が単なるお題目に終わらないために、顧客接点で何か起きているかを知り、素早く対処することが求められているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?