『共感という病』を読んで

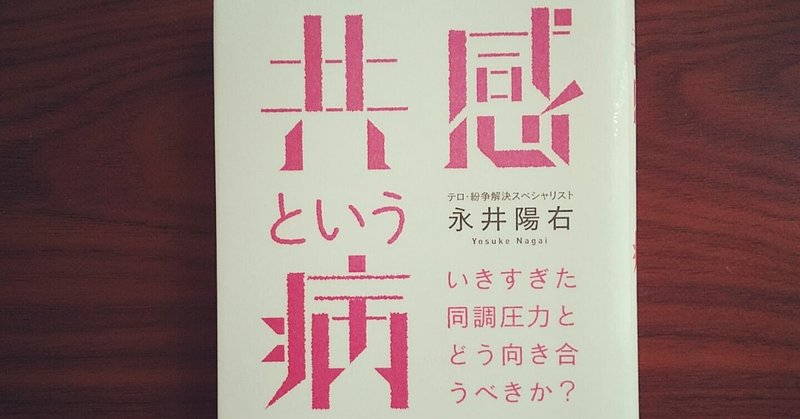

最近こちらの本を読みました。

『共感という病』(著:永井陽右)

共感の時代を生きる私たち。

巷にあふれる「いいね」。

「共感」はこの社会において人々を繋げ、連帯を生み出し、時には社会や世界をよくしていくものとしてポジティブに語られています。

本書では、ソマリアでテロ組織からの投降促進や投降兵・逮捕者の脱過激化と社会復帰支援に取り組んでいる著者が、一般的に良いものとされる「共感」の負の面を明らかにしています。

読んでみて、そもそも人は基本的にわかりあえないものであり、その中でどうしたら他者と共存できるのか考えていくべきだと主張に、共感の時代を生きる私達が忘れてはいけない大切なことを教えられた気がします。

以下気になるところをメモしました(※本書からの引用です)。

取り残されがちな社会課題(共感を得ることができない社会課題)はさらに取り残される。そしてそれを取り巻く社会が歪んでいく。

自らの共感を他者に意図的に使われる怖さ。

正論は別の視点からは正論でないことが常。

何を考えていようが個人の自由。脱過激化でなくても、脱行為化していればいい。社会においては脱行為化を維持することが重要。

私たちは多様性を受け入れることは難しい。「わかりあえない」を前提に、その中でどう他者と共存していくかを考えるべき。

共感できない、共感されにくいをなおざりにしないために共感に代わるものが必要。それが「権利」。

人権教育は学校では教えられない。「人としてどう振る舞うべきか」を子どもに刷り込むのは「家風」。子どもたちは親の背中を見て、人間としての生き方を学ぶ。それは教科書で教えることじゃない。

知性というのは個人のものではなく、集団的に発動するもの。集団的に知性的でなければ、知性は機能しない。

集団は「弱い者」を支えて、助けるという仕組みのときに最も高い機能を発揮する。弱者を支援する仕組みを整備している集団が強い。

読んで下さりありがとうございます!いい記事がかけるように頑張ります。