心理的安全とコーチング(1)

2016年、心理的安全を題材にこんなコラムを書き反響がありました。

「成功するチームに必要なもの」

それから、4年。Googleが広めた「心理的安全」という言葉はすっかり日本で市民権を得ました。HR系の仕事をしている人で聞いたことがないという人はおそらくいないのではないでしょうか。

その心理的安全がコーチングとどんな関係があるのか。整理したことがあるようでなかったテーマですので、このコラムでチャレンジしてみようと思います。コーチ型のリーダーは心理的安全を醸成するのがうまいのでしょうか?

あらためて心理的安全とは?

まずはじめに、あらためて「心理的安全」が何かからおさらいします。

心理的安全はエイミー・エドモンドソンが1999年に論文を出しているコンセプトであり、下記のように定義されています。

心理的安全

チームは個人的にリスクをおかしても安全だという思いをチームメンバーが共有している状態

"a shared belief held by members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking" (Amy Edmondson, 1999)

もう少しかみくだくと、「このチームなら何を言っても大丈夫」と思えている状態です。エドモンドソンは積極的に意見を言うかどうかを左右するリスクについて次の4つをあげています。

積極的に意見を言うかどうかを左右する4つのリスク

・無知だと思われる不安 : こんなことも知らないの?

・無能だと思われる不安 : 仕事できない人だね

・ネガティブだと思われる不安 : 批判ばっかり言う人だ

・邪魔をする人だと思われる不安 : 他の人にきいてばっかりじゃない?

出典:「チームが機能するとはどういうことか」

これは、誰しもが思ったことがあるのではないかと思います。

こうした不安が少ないチームが心理的安全の高いチームということです。

心理的安全のおさらいをしたところで、本丸の心理的安全とコーチングの関係についてふれていきましょう。

コーチングは話を聞いたり、承認したりと心理的安全につながりそうな働きかけがありますし、無関係とは思えません。

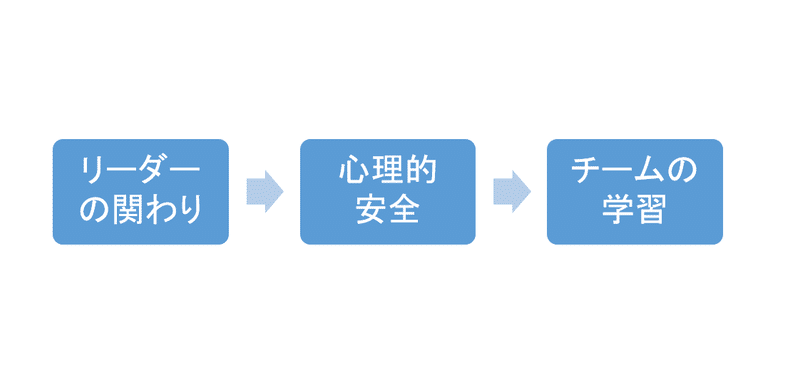

エドモンドソンは、「とくに組織の中間層に位置するリーダーは、心理的に安全な組織をうみ出すときに重要な役割を果たす」と書いています。

心理的安全は会社全体を包む大きな文化ではなく、部署単位くらいの局所的な現象なので、ひとりのリーダーの影響力によって、大きく違ってくるということでしょう。

つまり、こんな図がなりたちます。

コーチ型リーダーなら心理的安全高まりそうですね。

心理的安全を高めるリーダーの8つの関わり

この勢いで、エドモンドソンはどんな「リーダーの関わり」がチームの「心理的安全」を高めるのかまで具体的に書いているので見てみます。

「心理的安全」を高めるリーダーの8つの関わり

① 直接話のできる親しみやすい人になる

② 現在持っている知識の限界を認める

③ 自分もよく間違うことを積極的に示す

④ 参加を促す (メンバーの意見を重視する)

⑤ 失敗は学習する機会であることを強調する

⑥ 具体的な言葉を使う (すぐに行動できる言葉を使う)

⑦ 境界を設ける (望ましいことを明確にする)

⑧ 境界を超えたことについてメンバーに責任を負わせる

(基準以上のパフォーマンスがでない場合は適切な責任を負わせる)

( )内は私が説明を追加したものです。

心理的安全とコーチングの関係

①はコーチとしては必須、②-⑤もコーチにも通じる項目ですね。②ー⑤はキャロル・ドゥエックのGrowth-mindsetにもつながりそうです。

④の「参加を促す」には、「じっくり考えるセッションを設けることによって、メンバーの考えを引き出すという役割を果たすことができる。そうしたセッションでは、質問をしよう」という記述もあり、まさにコーチ的な関わりを表していると感じました。

一方、⑥ー⑧のはマネジメントの色合いが濃い項目だなという印象です。特に「境界を設けて対応する」関わりでは、チームにとって何が良いのか良くないのかを明確にする。そうすることで、その範囲内では自分な言動をしてもいいという安心感が得られるそうです。

また、その基準を破った場合はきちんと理由をメンバーにも説明し適切な対応をするということでした。

「心理的安全」というと、一見①-⑤にあるような気さくで過ごしやすい上司の関わりに注目が集まりそうですが、⑥-⑧のような要素もあるというの忘れてはいけないようです。

これは、コーチングでもなんでも聞く優しいコーチでは成果は出ないというのに似ています。相手の耳の痛いことでもフィードバックをする、具体的な行動計画を立てるというのは⑥-⑧の要素につながるものがあるなと思いました。

ちなみに、仲の良い居心地の良い状態をつくると、異論を唱える機会が減り、集団で間違った結論をだしてしまう「集団思考」という状態を引き起こします。

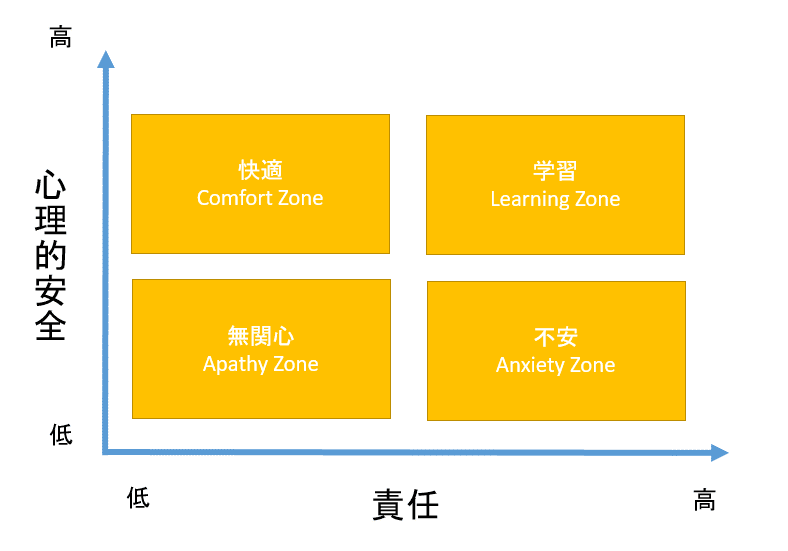

エドモンドソンも「心理的安全」だけでなく、同時に「責任」も重要だと述べていて、以下のように組織の状態を分類しています。

心理的安全はぬるま湯組織ではない

左上の「心理的安全が高く、責任が低い領域」を「快適 Comfort Zone」と呼び、こういう職場ではチャレンジが少なく学習やイノベーションも少ないとエドモンドソンは言います。

たしかに過去に調査したことある組織でもこういったところがありました。こうした職場は優秀な若手社員ほど異動願いをだしたり、退職したりする傾向にあります。また、ビジネスモデルが時代にあわなくなると、変化していく能力がなく衰退していくことになるでしょう。

リーダーとしては、心理的安全が高く、責任も高い右上の領域を目指してメンバーと関わっていきたいですね。

まとめ

さて、心理的安全とコーチングの関係について書いていました。コーチ型のリーダーは、話を聞いたり、問いかけることで心理的安全を高める関わりをすることができそうです。ただし、それが全てではなく境界を設けて対応していくということは同時に行いましょう。

心理的安全が大事と分かっていても、実際にどうつくるのか?という課題があると思いますが、コーチングスキルを身に着けるのはひとつの解法となると思います。

また、心理的安全とあわせて「責任」をメンバーにもってもらうことも大事な要素ですので忘れずに。

もう少し、コーチングスキルレベルで心理的安全との関係を書けるかなと思っていたけれど、意外と大きな概念の話になりました。また、機会があったら詳細に書いてみたいと思います。

参考文献

-エイミー・C・エドモンドソン(2014) チームが機能するとはどういうことか――「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ

-Amy Edmondson (1999) Psychological Safety and Learning Behaviour in Work Teams

- エイミー・C・エドモンドソン :ハーバード・ビジネス・レビュー2008年10月号 「恐怖」は学習意欲を阻害する

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?