みんなの日本語どんな教科書?使い方まとめ

こんにちは【日本語教師になる】ももこです。

この動画は、日本語の教科書「みんなの日本語」を、教える人のための記事です。「みんなの日本語」で取り扱う文型を分析し、文型に関する知識をまとめます。

・日本語教師養成講座420時間で模擬授業に臨んでいる方

・採用面接用の模擬授業を控えている方

・採用されていよいよ授業を行っていこうとしている方

におすすめの動画です。

適切な教案・教材を作るための知識を得ることを目指します。

今回は

● 新しい緑シリーズではどんなことをするか

● みんなの日本語はどんな教科書か?

・概要

・内容

● みんなの日本語(本冊)の使い方

この内容でお話しします。

● 新しい緑シリーズではどんなことをするか

教師として授業をするには、準備として教案が必要です。

「この通りにやれば、すぐに授業ができる!という万能の教案が欲しい!」そう思いませんか?欲しいですよね〜。欲しいですよね〜。

気持ちはわかりますが、そんなもん、ありません。あったら私だって欲しいくらいです!

ないのは仕方ないです…学習者によってニーズもレディネスも様々だから。

そういうわけで、残念ながら、「誰にでも万能な教案」を私からみなさんにご提供はできません。

しかし、誰に教えるにしても、教案を作るときに絶対にやる共通のことがいくつかあります。教案を作るための下準備です。

・教える文型の確認

・教える文型の文型分析

・文型分析の結果、気をつけるべきことの確認

この3つがわかっていないと、教案は作れません。これを知らないで教案を作ろうとするのは、「カレーライスを作りたいのに、材料とその材料の下ごしらえの仕方を知らない」のと同じです。

今回新しく始める新しい緑シリーズでは、

・教える文型の確認

・教える文型の文型分析

・文型分析の結果、気をつけるべきことの確認

この3つをメインにまとめます。いわゆる、「教材分析」っていうやつです。これって、最初慣れないうちはめっちゃ時間がかかるんですよね。ほんと、「誰かまとめておいてくれ〜!」と叫びたくなります。で、大声で叫んでみたけど、誰も答えてくれないので、自分でまとめることにしました。

あわせて、

・教える文型を使ってできる活動(応用練習)や例文のアイデア

もまとめたいと思っています。活動や例文のアイデアは、あくまで私の「一つのサンプル」にすぎません。この新しい緑シリーズは、みなさんと作り上げていきたいと考えていますので、もし、「こんな教室活動はどうでしょう?」「こんな例文はどうかな?」というアイデアがあったら、ぜひ、コメント欄で教えてください。皆さんで共有できれば、世界中により良い日本語の授業が広がっていくと思います。

新しい緑シリーズでは「みんなの日本語」を教材分析の対象に選びました。

教科書として採用している日本語教育機関が多い、日本語教師養成講座の実習教材として、使うことが多いことから、ひとまず、新しい緑シリーズでは「みんなの日本語」を教材分析の対象に選びました。

そして、新しい緑シリーズには「みんなの日本語・教材分析」という題名をつけ、緑色のサムネイルをつけます。

各記事の内容はおよそ

● 学習目標

● 文型

① ターゲットの文型を確認する。

② 各文型の解説

● この課でできる活動例

● 学習者には伝えないが、教師が知っておくべきこと

という構成で作っていきます。

● みんなの日本語はどんな教科書か?

【概要】

今回から教材分析する教科書「みんなの日本語」について概要を押さえます。

みんなの日本語は、

・日本語を勉強するための初級の教科書です。

・一般成人を対象にしています。

・初版は1989年。現在、販売されているのは第2版。今、日本語学校で使用されている日本語の教科書としては、一番歴史があるんじゃないかな?と思います。

・初級Ⅰ、初級Ⅱの2巻構成になっています。

・日本語教師でこの教科書を知らない人はいないというほど、有名な本です。

・みんなの日本語は、略して「みん日」と呼ばれています。

・みんなの日本語はメインの教科書「本冊」のほか、その本冊を解説する本、C D、D V D、練習問題…教え方の手引き、イラスト集などの資料となる関連書籍もたくさん出版されています。

なんといっても最大の特徴は、

・「翻訳、文法解説」として、14の言語に翻訳されていることです。英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語といった日本語学習者の多い地域の言語はもちろん、ロシア語やドイツ語、最近、日本語学習者の増えつつあるビルマ語、シンハラ語にも翻訳されています。

このように、

日本語の教科書の中で「みんなの日本語」は

・長い期間販売されている。

・多くの言語に翻訳されており、世界中の日本語学習者に広く知られている。

ということから、教科書として採用している国内外の日本語教育機関は多いです。

さらに、国内外の日本語教育機関で多く採用されているので、日本語教師養成講座では、実習教材として、みんなの日本語を使うことが多いみたいです。日本語教師養成講座の実習で使う教材は絶対「みんなの日本語」でないといけないのか?ということまではわからないのですが、私の受けた講座では初級の実習は「みんなの日本語」でした。

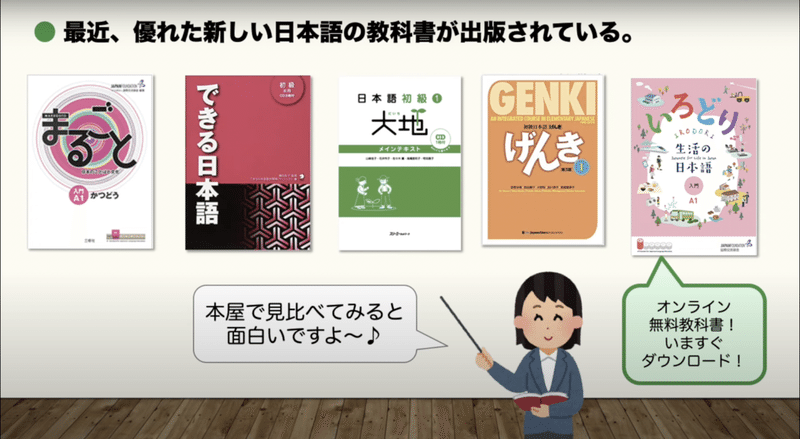

最近では、みんなの日本語の他にも優れた新しい日本語の教科書が出版されています。例えば、「まるごと」「できる日本語」「大地」「げんき」とか。さらにはインターネットから無料でダウンロードできるオンライン教科書「いろどり」なんかもあります。

どの教科書を研究しても良いと思います。どれでも良いので、初級の教科書を一つ研究すれば、他の教科書にも研究した知識は転用できるので教えられるようになります。

今回まとめる「みんなの日本語」で初級の教え方をマスターできれば、他の教科書でもきっと教えられる様になると思います。

【内容】

みんなの日本語は「構造シラバス」でできている教科書です。

第56回の動画「実践知識まとめ②コースデザイン」でも説明しましたが、構造シラバスとは、文型・文法・語彙といった文法系の理解が進むように考えて集められたシラバスのことです。

みんなの日本語の目次を見てください。

文型がズラ〜っと並んでいます!文型が簡単なものから難しいものへ積み上げ式になっていて、将来、中級、上級へと進むためのしっかりとした基礎固めとなるように作られています。

4技能(聞く、話す、読む、書く)をバランスよく習得できるように、音声C Dもついています。

初級Ⅰは第1課〜第25課

初級Ⅱは第26課〜第50課

問題練習もモリモリついています。

1つの課あたり、目安として4〜6時間で教えるようになっています。

レベルとしては、みんなの日本語初級Ⅰの勉強が終わると日本語能力試験=J L P TのN5相当のレベル、Ⅱまで勉強が終わると、N4レベルに相当すると言われています。

● みんなの日本語(本冊)の使い方

みんなの日本語のメインの本は「本冊」と呼ばれています。この本冊は日本語だけで書かれており、本冊だけでわからない時は、自分の母語で書かれた「翻訳、文法解説」を照らし合わせると学習者はわかるようになっています。

この本冊は第1課〜第50課まで、全て同じ構成になっています。

① 文型

② 例文

③ 会話

④ 練習A、B、C

⑤ 問題

という構成です。

また、それぞれ本の後ろのほうに

・動詞のフォーム

・学習項目一覧

・索引

がまとめられています。

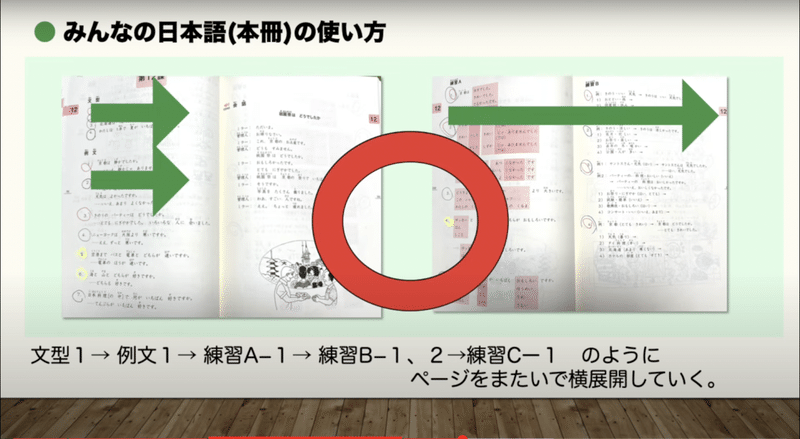

これらがどういったものなのか、みんなの日本語の「本書をお使いになる方へ」の中に、説明されています。が、多分、そこを読んだだけではわかりにくいので説明します。この「みんなの日本語」という教科書はページを一枚一枚めくって上から下に縦方向に教えていく教科書ではありません。そうではなく「文型1、例文1、練習A−1、練習B−1と2、練習C1」とページをまたいで横展開していく教科書です。

日本語教師養成講座で実習する際にまず教えてもらうことなので、コースに通っている方ならお聞きになったことがある方も多いでしょう。

どの文型と、どの練習問題の番号が対応しているかは、課によって違いて、学習項目一覧にまとめられています。みんなの日本語・初級Ⅰ(赤い方)であればp.230、初級Ⅱ(青い方)であればp.224です。実際に開いてみてもらうとわかると思いますが、学習項目一覧は「文型」ではなく、「練習A」の文章で学習項目が一覧にまとめられています。ちなみに、私は初めて学習項目一覧を開いたとき、「え?どういうこと?文型はどこ消えた?」とパニックになりました。笑

つまりこれは、内容の全体を掴みたいのであれば、「文型」ではなく、「練習A」を見て捉えよ、ということです。練習Aを軸として、それに対応する文型、例文、練習B、Cが紐づけられています。ももこ的にまとめると

① 文型…見出し

② 例文…イメージ

③ 会話…実例

④ 練習A…ターゲットの文型、その課の設計図

練習B…書いて理解する

練習C…話して理解する

⑤ 問題…聞いて理解する、書いて確認する。

という感じになっていて、全ての項目が練習Aの文章のどれかと関係があるって感じです。なので、教材分析をする際には、練習Aを軸にすると考えやすいです。

初級Ⅰ(赤い方)のp.230、初級Ⅱ(青い方)のp.224どちらでも良いのですが、ちょっと学習項目一覧全体を俯瞰して見てみてください。

どの課も練習Aの文章がだいたい4〜6個あります。

先ほど、「1課を4〜6時間で教える目安になっている。」と言いましたが、この1課を4〜6時間で教えるという目安は、練習Aの文章が4〜6個あるということからきているのかな?と思います。

網羅的に漏れなく教えるには文型だけでなく、それに対応する練習Aの文章を確認しなければいけません。

なので、新しい緑のシリーズでは、練習Aの文章を軸に教材分析を行なっていきます。

これで皆さん薄々気がついてくださったと思いますが、もし、完全にゼロの状態からみんなの日本語の教材分析、教案作りをするとしたら、手順は…

① 学習項目一覧を開く

② 文型、例文、練習A、B、C、それぞれ、該当する文章の紐付き方を横の関係で把握する。

③ ②で把握した文章を見て文型の研究をする。練習Aを軸に考えるとわかりやすい上、教え漏れがない。

この順番で教材分析を行います。さらに、教案を作ろうと思ったら、

④ 学習目標を立てる。

⑤ 活動(応用練習)や例文を考える。

という風に進めていくことになります。

私が新しい緑シリーズで、まとめる主な内容は③の内容です。④の学習目標については、様々な参考書籍やインターネット上の情報を参考に私からご提案します。そして⑤活動(応用練習)や例文は私からの提案を元に、コメント欄を利用して皆さんと一緒に考えていきたい内容です。

ちなみに…

「⑤活動(応用練習)や例文を考える。」の段階では、例文、活動で使用する単語が既習語彙かどうか確認しなければなりません。そんな時は索引を使って調べることができます。

が、いちいち探すのは面倒ですよね…。

そんなとき便利なのが、みんなの日本語「教え方の手引き書籍版C D R O M付き」です。

これはプチ情報ですが…

まるでオマケのように付属している教え方の手引き書籍版のC D R O Mですが、このC D R O Mの中には、課ごとの「学習項目、使用されている単語」が一覧にまとまっている表が入っています。一覧をプリントアウトして手元に置いておけば、いつでも該当の課までの既習語彙を一覧で見ることができます。「教え方の手引き」は電子版と書籍版があり、電子版の方が安いのですが、このオマケのC D R O Mの内容がついていません。どっち買おうかな〜と迷っているなら、断然C D R O M付きの書籍版を買うことをお勧めします。課ごとの「学習項目、使用されている単語」一覧はまじで便利です!1冊3080円、決して安くはないですが、時短を考えたら、良い投資だと思います。

● オリエンテーションのまとめです。

・緑のサムネイルで、の新しいシリーズの動画をスタートさせます。

・新しい緑シリーズは、「みんなの日本語」を教える上で、やらなくてはならない文型の分析、知っておかなければいけない知識をまとめる、教材分析まとめ動画です。

・「みんなの日本語」という教科書の概要について紹介しました。

・みんなの日本語の教材分析のためにする手順を紹介しました。

① 学習項目一覧を開く

② 文型、例文、練習A、B、C、それぞれ、該当する文章の紐付き方を横の関係で把握する。

③ ②で把握した文章を見て文型の研究をする。練習Aを軸に考えるとわかりやすい上、教え漏れがない。

④ 学習目標を立てる。

⑤ 活動(応用練習)や例文を考える。

この手順のうち、私が新しい緑シリーズでまとめる主な内容は③の内容です。④の学習目標については、様々な参考書籍やインターネット上の情報を参考に私からご提案します。⑤活動(応用練習)や例文は私からの提案を元に、コメント欄を利用して皆さんと一緒に考えていきたい内容です。

新しい緑シリーズは、日本語の授業を考える前にやっておかなければならない文型分析と知っておかなければならない知識をまとめた、教材分析まとめ動画です。役に立ちそうだなと感じたら、チャンネル登録と、「いいねボタン」で応援をよろしくお願いします!

いただいたサポートは参考文献購入や、おやつのパルム購入に使わせていただきます。日本語教師の“あったらいいな”をカタチにするため、頑張ります。応援よろしくお願いします。