日常に溢れる“常識”は正解ではなくただのマジョリティ

初の投稿で慣れないところもあるけど、タイトルの話を書いていくにあたり「アート思考」を題材にしたいと思う。

前々から、特にここ最近「アート思考」という言葉をよく耳にする。

ビジネスや人生において大事と言われるけどピンと来ないし、そもそもアートって??

「アート思考」は簡単に言うと、“問い”“探求”の視点からはじまる思考。

デザイン思考がユーザーにとっての最適解を得るための「課題解決」に対して、アート思考は「そもそも何が問題なのか」という“問い”を作り出し、“探求”を繰り広げる。

本当の課題は何か?導き出した答えは本当に良いのか?常識とは?などの“問い”が、自戒を込めて非常に大事。(常識の罠から抜け出すこと)

これは自分の仕事のためにも養っておきたい視点だと思うのと、そもそもアートって?についてアートの歴史に沿って簡単に整理してまとめていこうと思う。

アートの歴史の簡易まとめ

全世界同時に起きた新型コロナウィルス感染拡大。長年続いた常識が一瞬で変わり、リモートコミュニケーションが一気に普及した。

実は同様に数百年のアートの歴史が一つの出来事で一変することがあった。そこからアートがどのようにして変わっていったのか、何か今後のヒントになるものが眠っているのではないかと興味を持ち始めてきた。

上記のスライドの番号順に見ていこうと思う。(PCで見ないとスライドの文字小さいと思う、、ただスライドの内容は文章に書いてる)

①目に映る通りに世界を描く時代

ルネサンス期から19世紀までは、「目に見える通りに世界を描くこと」が画家たちを惹きつけるテーマ(=アートの正解)だった。その間に“遠近法”も生み出され、よりリアルな絵画が描かれた。

画家たちが描いていたものは大きく2つ

「教会」から依頼がくる宗教画

一部の知識階級を除き、聖書(文字)を読める人がほとんどいなかったため、より多くの人たちが明確なイメージを持つためにも聖書の世界観をビジュアル化するため。

「金持ち」から依頼がくる肖像画や風景画

当時は権威や権力を示す上で、自分の姿を残すことのできる肖像画。次第に市民にも金持ちが増えて、風景画などを依頼するようになった。

オリジナリティより如何にリアルに描いていくかという職人思考だった。

②アートの在り方の変化

19世紀に入って「カメラ」の出現によりアートの在り方が変わる。

絵画よりも当然リアルに写し出す文明の発達により、これまでの画家たちのアートの正解が崩壊し「今日を限りに絵画は死んだ」と言われた。

ここから「アート」の在り方が変化していく。

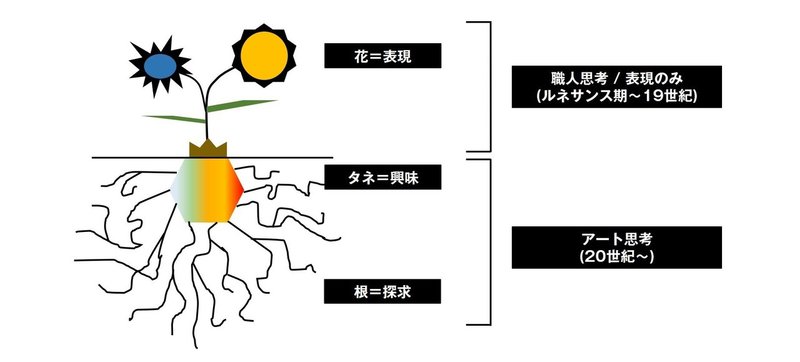

下記スライドのルネサンス期~19世紀までは「花=表現」の部分。

カメラの出現によりアートにしかできないことは何か。画家たちの中で「タネ=興味」から「根=探求」していき「自分なりの答え」を見つけていく動きがはじまる。

“印象派”もカメラの出現の流れで、19世紀後半にカメラの特徴の裏返しとして生み出された。当時のカメラでは、通り過ぎる人や海や川の水の流れを撮影することは困難。カメラではとらえきれない光景をキャンバスにとらえようとした。(グロード・モネ、エドガー・ドガ、ルノワール)

画家たちがアートにできることは何か、これからのアートを語る上で超重要な20世紀アートを切り開いた下記6人の巨匠を取り上げていく。

興味→探求を繰り返したこの巨匠たちによって、アートの歴史が20世紀以降から大きく変化する。

③「写実的美術」からの解放

▶写真とアートの違いは?

マティスの作品《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》は、決して上手いという評価ではなかった。

ただ、「目に映る通りに描く」という従来の目的から、アートを開放した作品と高く評価された。

本物そっくりに描くのであれば、「色」は従来の対象物の固有を描くための1つの方法。写真ではできない作品として、色を変えたり、輪郭もいびつな形、荒らしい筆の跡、太くてはっきりとしたアウトラインで描いた。

色彩の革命、マティスのフォービズム

“これまでのアート”からの決別の意志を感じる

④「遠近法=リアル」からの解放

▶遠近法は本当にリアルなのか?

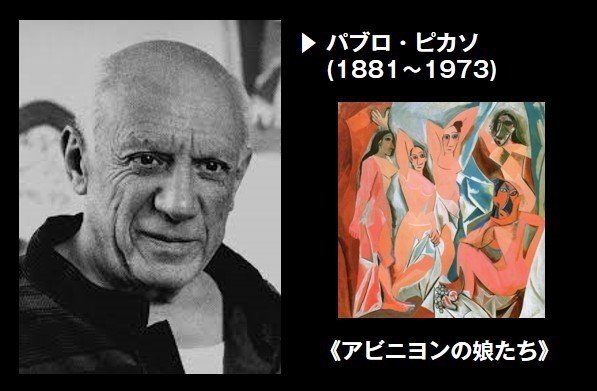

ピカソの作品《アビニヨンの娘たち》はリアルさを追求した作品。

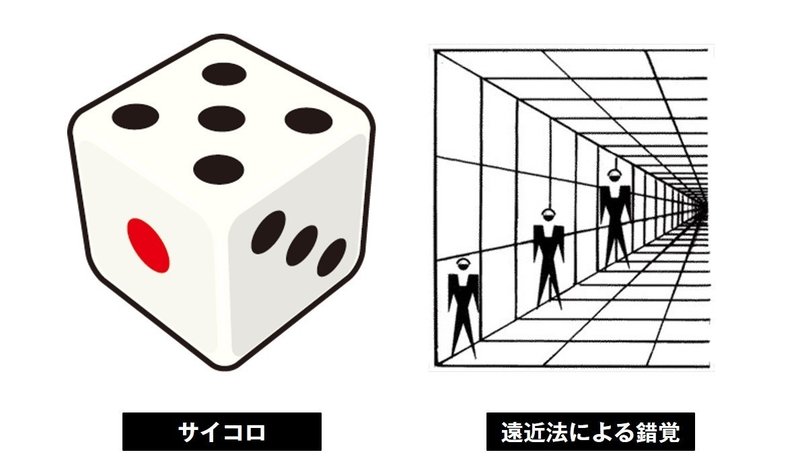

これまでの「遠近法」は、2次元平面であるキャンバスの上に、3次元空間を描き出す方法。でもそこに罠がある。まず下記のサイコロを例に挙げる。

このサイコロの「表は1・3・5が見える。じゃあ裏は2・4・6に決まり」。本当にそうなのか?実は裏には1つも目がない可能性もある。

即ち、遠近法で描かれるのは常に「半分のリアル」しか映し出せない

また、上記の「遠近法による錯覚」の3人の内一番大きく見えるのは?大きさは3つとも同じだが、人の視覚にはこうした「歪み」が相当含まれる。

写実的な絵画は「非現実的」である。多視点から認識したものを1つの画面に再構成する。“形の革命”、キュビズム。

ピカソは「リアルさっていったい何か?」という問いに対して、「新しいリアルさ」を模索した。

⑤「絵画=具象物」からの解放

▶絵画=具象物?

ガンディンスキーの作品《コンポジションⅦ》は具象物を描かない。

ガンディンスキーは幼少のころから親しみ、愛してきたクラシック音楽に目をつけた。音を色に置き換え、リズムを形で表現した。これが絵から「具象物」が消えた瞬間。

アート鑑賞には大きく分けて2種類のやりとりがある。

「背景のやりとり」

「作者の考え」「作者の人生」「歴史的背景」「評論家による分析」「美術史における意義、作品を背後から成り立たたせる様々な要素のことを総称。

「作品とのやりとり」

アーティストがどんなことを考えて作品を作っているかに対して、鑑賞者が作品についてどうやりとりするかは完全に独立する。

具象物を描かないこと絵を生み出したことによって、鑑賞者の美術の世界における「作品とのやりとり」への可能性を推し進めた。

⑥「アート=美」からの解放

▶アートの常識は美しいもの?

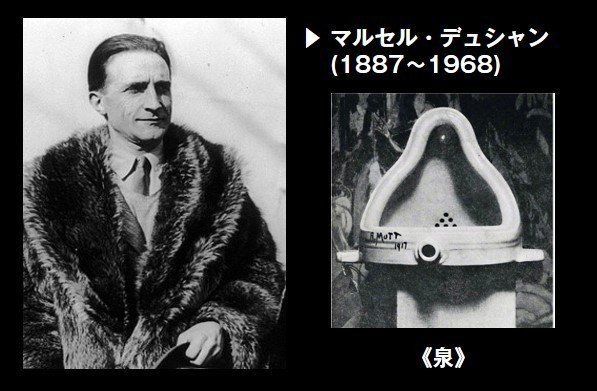

デュシャンの作品《泉》。え?これがアートなのか。男性用の小便器を逆さに置いてサインしただけの作品。当時は誰からも認められなかった。ただこの作品は「アートに最も影響を与えた20世紀の作品」と言われている。

これまで誰も疑うことがなかった「アート作品=目で見て美しいもの」というあまりにも根本的な常識を打ち破り、アートを「目」ではなく「頭」で鑑賞する「思考」の領域を移した。

この作品を頭で鑑賞するということは、下記のようなクエスチョンを抱きながら見るような感覚。視覚ではなく、思考で鑑賞する。

「アートは美を追求するべきか?」「作品は作者自身の手でつくられるべきか?」「優れた作品をつくるには優れた技術が必要か?」「優れた作品には手間暇がかけられているべきか?」「アート作品は視覚で味わえるものであるべきか?」

デュシャンは、「アートは美を追求するべきなのか?」という疑問を持って、一番視覚で愛でにくい便器をアート作品として考えたも言われた。

⑦「アート=イメージ」からの解放

▶絵画はイメージを映し出すもの?

ポロックの作品《ナンバー1A》は、いったい何を描いているのか。

デュシャンの《泉》でもうこれ以上アートの常識を覆すことはないであろうと思っていた中、まだアート史の変化は止まない。

ポロックは、“物質としての絵”を描いたというより"つくった"

何らかのイメージを映し出すというアートの役割から解放した

例えばマティスの作品を見ても、キャンバスの上に夫人のイメージを描いているが、ポロックはそれを極論を言うとキャンバスの上に絵具がのっているだけという考えを持った。

つまりイメージを描く必要があるのか?という答え。ポロックはキャンバスに絵の具がのる、ただの物質としての絵を"つくった"。

⑧「アートと非アート」からの解放

▶アートと一般的商材の境界線は?

ウォーホルの作品《ブリロ・ボックス》は、アートなのか。でもアートと非アートの境界線はどこなのか。これは21世紀のアートを方向づけた重要な作品と認識されている。(ポップアート)

この作品の「ブリロ」はアメリカでは誰もが知っている「食器用洗剤」の名前。この商品のロゴやパッケージデザインを、そっくりそのまま木箱に写しとっただけ。まるで工場で大量生産する機械のようにアート作品を制作。

ウォーホルは作品のウワベだけを見てください。ウラにはなにもないです。と語っている。つまりそれは、アートという枠でなく、ただの食器用洗剤と同じ目線で眺めさせたかったのではないか。

「これがアートだ」と言える確固たる枠組みは実はどこにも存在しないのではないか?という問いを投げかけていたのではないか。棲み分けの秩序が見事にかく乱されることになった。

まとめ

アートの歴史を振り返ると、19世紀の「カメラ」の出現によって、常識が大きく変わり、アーティストたちが“自分なりの答え”を見つけ出していったことによって、アートの在り方が変わった。

コロナ禍における未曾有の大事態により、“新しい日常”がはじまった。毎日満員電車に揺れて通勤していたり、訪問商談、撮影や編集等すべてリモートに変わった。

アートの歴史もそうだが、一つの出来事で常識が変わっていった。

というより、目の前の日常は正解ではなかったことに気がついた。

“常識”という先入観が正当なイメージをつくり発見を鈍らす。

広告代理店の営業として、クライアントやメディア、内外部ブレーン共に“見える課題”“転がっている答え”だけに視野を閉ざされないように、“問い”“探求”の視点をしっかり持つこと。

勿論目の前のことが大事だけど、今回コロナで気付いたように、常識という先入観で見えなくなっていることが多くある。

常識の正体は、マジョリティ。

非常識は、マイノリティ。

これまでのマティスやピカソたちの作品は初めは酷評ばかり。だけどそこから次第に認められる。

現時点とこれからの「デジタル消費」の加速、「利用より所有」への揺り戻し、「ダークストア」の増加、コンタクトレス。働き方改革、同時にライフスタイルの変化。キャッシュレスの浸透。旅行のローカル化。リモートマッチやヴァーチャルライブ。外食店舗の意義。ファッションの快適重視点。

環境に変化に対応しつつ、“セロベース”で考えていくという視点も持って進んでいけたらと思う。

《参考文献》

■「アート思考」(秋元雄史)

■「13歳からのアート思考」(末永幸歩) ←ほぼこちら!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?