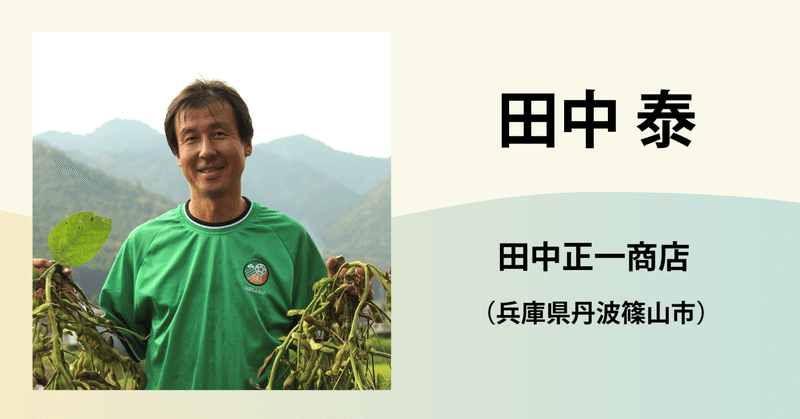

田中 泰/田中正一商店

法人名/農園名:田中正一商店

農園所在地:兵庫県丹波篠山市

就農年数:7年

生産品目:山の芋、黒大豆、黒枝豆、水稲(コシヒカリ)

HP:https://tanasho-shouten.com/

故郷の特産、山の芋の魅力を広めるために脱サラして就農

■プロフィール

兵庫県丹波篠山(たんばささやま)で、昭和初期に祖父が始めた山の芋を中心に、大豆や小豆などの地域特産品を生産・販売する農家の3代目として生まれ育つが、地元の高校卒業後は、東京の電気通信大学に進学し、経営工学を学ぶ。

卒業後は日用雑貨メーカーで21年にわたって物流や生産の管理業務、新製品プロジェクトなどに携わる。30代半ばに母の健康が悪化したことを理由に父が廃業を宣言。

子供の頃から家業を継ぐつもりはなかったものの、廃業以降、故郷の特産品だった山の芋の生産量が激減している状況に危機感を感じるようになった。

44歳だった2014年、アグリイノベーション大学校に入学し、平日は勤務しながら週末に経営や栽培の基礎を学ぶ。学校を卒業した2015年、サラリーマン生活に別れを告げて、実家のある丹波篠山へ戻って就農。

2017年には、山の芋に付加価値をつけようと、規格外品を使った「丹波篠山 山の芋焼酎」を開発し、兵庫県の特産品「五つ星ひょうご」に選ばれる。丹波篠山出身の陶芸家と染織作家とコラボレーションした一点ものの限定ボトルが話題になるなど、伝統的な特産品である山の芋の新しい魅力の開発普及を目指して、日々邁進中だ。

■農業を職業にした理由

山の芋(つくね芋)は、かるかんや薯蕷(じょうよ)饅頭などの和菓子の生地の原料として使われる芋で、50年ほど前は丹波篠山が全国の生産量の5割を占めていた時代もあったが、その後、和菓子需要の変化に伴って、生産農家や生産面積も減少傾向にあった。

子供の頃から父の仕事を見てきたが、母からは「家業を継ぐのはやめた方がいい」と言われて育ったことから、大学でも経営工学を専攻し、外資系企業に就職。

しかし30代半ばで、母の病気を機に父が廃業を決めたことがきっかけとなり、一度は飛び出した故郷に思いを馳せるようになったところ、自分達の生活を支えてくれた山の芋の生産が、生産者の高齢化や需要の低下によって、存続の危機に瀕していることに愕然とする。

廃業した商売を立て直すために、サラリーマンの仕事を続けながら、アグリイノベーション大学校で農業経営について勉強し、45歳で就農を果たす。丹波篠山の産地の勢いを取り戻すため、普及活動にも力を入れている。

■農業の魅力とは

メーカーの生産現場に近い部署で仕事をしてきたこともあり、ものづくりを仕事にできるのは楽しいし、さらに作ったものが人間の健康や身体を作るものであるという点が農業の一番の魅力だと思います。

農産物は工業製品に比べて外的要因の影響が大きく、アウトプットをそろえるのが難しいですが、そこで植物・菌類・動物の生理、天候など自然を相手に色々考えを巡らせることが楽しいです。

もちろん生活の糧なので、販売できるものを作れないと困るのですが、やれることをやってダメであれば、今度はそれをどうやって販売するかを考えるのも販売農家の面白みです。

■今後の展望

就農の目的が山の芋産地としての復興なので、より山の芋に集中する方向で考えています。 50年ほど前の最盛期には200ヘクタール以上あった市内の生産面積も減少の一途をたどり、今は10分の1ほど、かつまだ下げ止まっていないという状況で、どうやって生産量を増加に転じることができるか、JAや行政とも意見交換しながら試行錯誤しています。

一方、販売も増やしていかないといけないですが、当地だけでは供給量が簡単に増やせず、すぐに行き詰まりになってしまうので、他産地との連携も視野に入れて動きたいです。

すぐに成果が出せるとは思えないので、正直経営としては苦しいですが、恩返しのつもりで取り組んでいこうと思っています。

#40代で就農

#近畿

#新規参入

#経営手法

#経営哲学

#挑戦者

#ユニークな経歴

#SDGs

#Uターン

#生産加工

#直接販売

#レア作物

#ポートフォリオ経営

#地域活性化