「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十八講 ハムレット(1)

1

文庫版の「あとがき――末期の一票」には、

「ハムレットの最後のせりふは「余もまた末期の一票を投じよう」である。王制では父が死ねば子が位をつぐ、これが当時の現実である。しかし「たてまえ」としては、あくまでも王は選挙で選出されたのであるから、あのせりふが出てくる」(二五五―二五六頁)

――とあります。

七〇年当時、すでに私はハムレットへの関心を強めていましたが、その時は、なにげなくこの箇所を読み過ごしたように思います。(へぇ、そうだっけ)くらいの認識でした。その後、社会人となって、同時にSF作家となり、ハムレット、および作者のシェイクスピアを主題にした作品「兇天使」を思い描くようになってから、事態は一変し、この言葉がよみがえってきました。ただ、作品構成上の事情により、拙作にはフォーティンブラスの推戴までは盛りこんでいません。

学生時代にいた語学サークルで、私は会誌に載せる目的で、あらかじめ仏語訳をする前提の「仕様」で「ハムレット行」という作品のプロットを立てて、その冒頭十五枚ほどの日本語での原稿を書いたのですが、当時から、その作品(の完成形)と連動する話として、漠然と、「エルシノア城殺人事件」といったことを考えていたのは事実です。「ハムレット行」は世界が破滅した後に生き残った二人の男女が、ハムレットという地点を探求する旅の物語ですが、ここでいう「ハムレット」とは地名ではなく、「hamlet」という単語は「教会堂もない寒村」の意味から、教会=救いのない終末の世界、において、人間的存在は果たして救済するに価するか、という設問のために仕組まれた作品です。

ちなみにこの主題は萩尾望都氏の「トーマの心臓」から落想したものです。当時、「ポーの一族」と「トーマ」は一枚のコインの裏表だ、との観点から、トーマはキリスト教的な「救済」を描き、ポーではあらかじめ「救済の喪失」した世界を描いている、というのが私の見方でした。だから、厳密に言うと名辞的にもリンクしてはいないのですが、主題的には、「ハムレット行」(八〇年一月 SFマガジン掲載)と「兇天使」(八六年刊)は私の中で、通底しています。

それより以前に、七〇年当時、マンガ雑誌「COM」で、エルシノア城で起きる連続殺人事件を、ホームズとフロイト博士が解き明かそうとする、というトンデモ作品、すなわち飛鳥幸子「エルシノア城奇談」(七〇年十月号)を読んだ影響も大きいのですが、実を言うと、そのずっと前にも、私は夢の中で、宏壮な城の中に自分がいて、周囲は影絵のような人物が動いている中で、自分は探偵で、この城で起きた事件を調べている。といった内容の夢を書きとめたことがあります。そして書く時になって、その城は、おそらくエルシノア城なのだ、と思ったことも憶えています。「兇天使」は、だから、そうしたいろいろな要素が長年にわたり混ざり合って、出来た作品でした。

今だったらハロルド作石氏のマンガ「7人のシェイクスピア」が綿密な時代考証でホームネームとしての沙翁とその一代記を描く、という前人未踏の離れ技を執筆中ですが、沙翁の詞藻をチャイナタウン生まれの孤児の女子に託したり、といった瑕疵が惜しい秀作です(当時の戯曲はブランクバースという韻律を踏んでおり、いかに詞藻の才があったとしても、実際の舞台を見てもいない、英語を習いたての少女が突然そこで詩の才能を発揮するのは無理があります)。その瑕疵一つがなければ世界水準で日本が世に誇れたハムレット異聞であったろうに、作者の考証の甘さが残念に思えます。

それはともかく。今、私の手許には、どうして買ったのか、よく記憶しておりませんが、和英対訳のハムレットの注釈本があります。元は昭和十年刊の古い本で、研究社新訳注双書に入った「対訳傍注シェイクスピア叢書」の普及版、沢村寅二郎訳注「ハムレット」です。ロングセラーらしく、初版は昭和二八年ですが、私が買ったのは昭和五三(一九七八)年の三四版でした。在学中に買ったことになります。

さて、冒頭に引用した部分を含むハムレットの最後の台詞の原文は、以下です。

「O, I die, Horatio;

The potent poison quite o'er-crows my spirit:

I cannot live to hear the news from England;

But I do prophesy the election lights

On Fortinbras: he has my dying voice;

So tell him, with the occurrents, more and less,

Which have solicited. The rest is silence.」

十七世紀イングランド演劇の特徴であるブランクバースという特色のある韻律で書かれており、脚韻もふくめて、言葉の強弱でメリハリが付けられ、当時の野天の舞台で観衆が聴いても、判りやすい台詞回しになっています。問題の箇所は、上記の四行目から五行目にかけてです。

「But I do prophesy the election lights on Fortinbras」

沢村訳でも「しかし僕は予言する、王位はフォーティンブラスに授けられるだろう」と簡略ですが、実際はもう少し複雑です。最初、私は、「do」だけが動詞で、その後に名詞が四つも並んでいると思った原文を見て、頭をかかえ、自分では正確に訳せなかったので、ネットで翻訳家の知り合いに訊いたところ、直訳をすると、

「しかし予言しておくぞ、選挙によって光を浴びるのはフォーティンブラスだ」

――という意味の英文だそうです。この場合「lights」も動詞なのですね。

坪内逍遥訳では、

「いまはに予(われ)は預(あらかじ)めフォチンブラスを推し立てて我国の王嗣(おうし)と定めう」

と訳されています(※注1)。

しかしながら、率直に言って、あまり、この言葉を重要に把えた訳者は多くないようで、小田島雄志訳では、

「王位を継ぐのは、フォーティブラス」

と簡単に済ませています。誤訳ではないにせよ、あまりに言葉が足りない。

※注)https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/873484

国立国会図書館のデジタルコレクションに入っていて、全頁の書影が見られます。

2

とはいっても、正直なところ、私自身、それほどこの箇所を気に止めたことはありませんでした。というか、なんだか意味がよく理解できなかったので、トバした、という感じです。その直前に大立ち回りの挙げ句、凄惨きわまりない修羅場となって、それどころではない、ということもありますが、もう、主役のハムレットが死んでしまったのですから、後はどうでもいい、という気分でした。誰がデンマーク王国の王として登極したり戴冠したとしても、死者は帰ってきません。それで、かなり重要なこの言葉を見落としていたのです。

「日本人とユダヤ人」の後書きに、この台辞が言及されて、あらためて、(はて、どういう意味だろう?)と疑問に思いました。

つまり、ハムレットは、いまわの際に、次期デンマーク王にフォーティンブラスを推しているのですが、相手はハムレットとは一面識もないノルウェイの王子です。ハムレットの父である先代の王との因縁もある。デンマーク人としては、少々好ましからざる人物であります。しかも、その後の展開では、ポーランド遠征から帰ってきたフォーティンブラスがエルシノア宮廷を(表敬訪問で)訪れて、王家断絶を知るや、その場で自分にはデンマーク王になる権利がある、と明言しています。ちょっと穏やかではない上に、ノルウェイの王座ならともかく、なぜ、デンマークなのか? 後で触れる塚本邦雄氏も、少し変だと感じたのか「蝮の巣」という短編では「従兄弟同士」という注釈を入れていました。しかし国が違うし、ハムレット本編にはどこにもそんなことは書いてありません。

デンマークとノルウェイの王子二人が従兄弟の関係ならば、先王ハムレットか、できれば王妃ガートルードの姉妹がノルウェイの先王に嫁いだ、といった事実がなければ成り立ちませんが、そういう事実は記されていない。塚本氏を批判する積もりはありませんが、これほど著名な場合、原典にない事実を創造付加するのは、しかもそれが血統につながる重要な条件であれば尚さら、オマージュ作品としても、少し埒外の気がします。

よく考えてみると、ハムレットの末期の言葉としても、この台詞は少し不思議なのです。ハムレットはデンマーク王国の唯一の嫡子であり、彼が死んだら王家に直系の嗣子はいません。王家は断絶するしかない。加えて王族全員が絶滅しているのですから、その(ややこしいだろう)断絶の解明はともかく、このままだと、これから王位継承権争いで国は大変でしょう。デンマークはそうした抗争と変乱を招くに充分なほどには、バルト・北海随一の大国であります。

実際、大岡昇平氏の「ハムレット日記」の巻末では、(ハムレットの付けた日記の後に)、語り手のホレーショがイタリアのフィレンツェで自由な空気に育った人間として描かれ、彼は祖国の友人宛てに、ハムレットの手記を託し、そのための手紙を書いているのです。そこで、デンマークは、その後、ハムレットの遺言も虚しく、各国の継承権戦争になって、フォーティンブラスは玉座を失ない、なんとか父王の旧地を回復して満足せざるを得なかった、などと記しています。まあ、そうなるでしょう。しかし、一度は、彼はデンマーク王になりえたのです。その場には、デンマークの友、と自称するホレーショしか立ち会っておらず、デンマーク宮廷の貴顕たちは逃げ出してしまって、誰も掣肘できなかったとはいえ、どうして異国の王子に、そういう登極宣言が可能だったのか。なんとも不思議です。

一体なぜ、ハムレット一族とは係累でもないフォーティンブラスが、しかも、死に際にハムレットが推して(すなわち、彼が登極する根拠をあらかじめ観客に示した上で)、彼自らも異国の王座の権利を主張できるのか。普通だったら、有りえない展開であります。すこし穿った見方をするならば、そこを説明するのが面倒だから、翻訳家の皆さんは、あえて詳細な訳文をスルーしているのではないか、とすら思われます。さすがに坪内逍遥先生は、この辺りの事情が判っていたと見えて、正確かつ丁寧に訳されておられる。

フォーティンブラスとは、デンマークの隣国ノルウェイの王子です。同じ名のフォーティンブラス王の嫡子にあたります。その昔、ハムレットの父王とフォーティンブラスの父でノルウェイの王同士が騎士として決闘しました。これらの顛末は、劇の開幕すぐに、ウィッテンバーグ大学ではハムレット王子のご学友であったというホレーショによって説明されています。先王ハムレットの亡霊が登場する、少し前の、第一幕第一場です。後で必要になるので、原文も付しておきます。

Was, as you know, by Fortinbras of Norway,

Thereto prick'd on by a most emulate pride,

Dared to the combat; in which our valiant Hamlet--

For so this side of our known world esteem'd him--

Did slay this Fortinbras; who by a seal'd compact,

Well ratified by law and heraldry,

Did forfeit, with his life, all those his lands

Which he stood seized of, to the conqueror:

Against the which, a moiety competent

Was gaged by our king; which had return'd

To the inheritance of Fortinbras,

Had he been vanquisher; as, by the same covenant,

And carriage of the article design'd,

His fell to Hamlet.

これを、対訳版の沢村訳によれば、

「(フォーティンブラス王が)野心に駆られて、勝負を挑んだのであった。してその勝負にわが勇敢なハムレット王は、このヨーロッパのわれわれの間に定評ある方だけあって、今いうフォーティンブラスを討ち取られたのである。そしてフォーティンブラスは、紋章法の十分確認する厳粛な契約によって、生命もろとも当時所有していた一切の領地を勝者の手に引渡したのである。それに対してはハムレット王も相当の代償物を賭けられ、それはフォーティンブラスが勝利を得た場合、当然その手に帰したはずであるが、その同じ相互契約、明記された条文の内容によって、フォーティンブラスの分がハムレット王の手に入ったのである」

ホレーショは、マーセラスという衛兵の問いに応えて、このように回答しています。

ということは、この約定通りならば、一代限りで、ハムレット王が死んだ今、ノルウェイのフォーティンブラス王の領土は、デンマーク領、というよりハムレット王領からフォーティンブラス王子の所領に戻るはずですが、実際そうはなりませんでした。デンマークは、大国の奢りからか、紋章法の守るべき約定を無視して、それを返還しない。これを不服として、一子同名フォーティンブラス王子が私兵を集めたりして、領土奪還の画策をする。それを脅威と受け取って、開幕そうそう、デンマークは日夜戦争に備えをしているのだ、という、いかにも世間を広く見知った若き学究の徒らしい、明解な解説です。というか、つい先日までドイツの大学にいた、という設定なのに、やたらと北欧事情に詳しい。

ホレーショは原文では「Horatio」で、あまりデンマーク人らしい名前ではないし、ラテン形は「Horatius」で、原義は「祈祷」です(異説あり)。ハムレットが唯一信頼している親友ですが、デンマーク人ではないためか、一歩離れて物ごとを見ているような客観的な印象があります。この劇の中では、一種の狂言回しの役割なので、こうした「コロス(ギリシャ劇の合唱隊)」めいた説明役を果たしているようですが、それだけとも思えないところがあります。その後、彼はハムレットの学友の身分により、デンマークの友として宮廷を自由に出入りしているのです。しかも前にも、一度ならずエルシノアを訪れているらしく、ハムレットを知る軍人たちとも面識があり親しく交わっています。「ハムレット」をミステリとして読んだ場合、読み手にとっては何だか得体の知れない謎めいた人物です。

3

ところで、フォーティンブラスですが、彼はその若さゆえか、ノルウェイには長子相続のしきたりがないのか、父王フォーティンブラスの死後、その王子ではなく、死んだフォーティンブラス王の弟を推戴してノルウェイ王に指名し、今にいたっている(決闘があったのはハムレット誕生の年で、それは三〇年前らしいことが推算されています)。王弟の王は現在、老いて病床に伏せっています。フォーティンブラス王子としては、約定があるから父が死んで、その領土を奪われたのは仕方ないが、父がそうだったノルウェイの王座にもつけず、また、ハムレット王が死んだ今、奪われた領土も返還されない。これは不正義である。だから王子はその返還をデンマーク宮廷に求めている。だが彼としても、何ごともなく戻ってくるとは思っていないので、私兵を集めて、その軍勢を威迫にデンマークに失地回復を求めている。デンマーク側も、それに備えて戦闘準備中。これが劇開幕時のデンマークの実情なのです(第一幕第一場)。

ホレーショの言う「紋章法(Seal'd(=Sealed) Compact)」というのは普通の英和辞書にも載っていません。ダブルコーテーションで囲み、「Sealed Compact」でネット検索しても、ハムレットないし、それ関連以外の用例はまず出てこない。しかもシェイクスピア・コンコーダンスで調べても、出現はこの一場一回きりです。つまり、この用語は一般に用いられることはない、「ハムレット」劇中の、それもこの場だけに特化したフレーズだと判ります。

だとしたら、別に当時、世に「紋章法」という慣習法があったわけではなく、それは、貴族や王族が自分の家名や名誉(=家の紋章)に掛けて盟った、一時的な誓約のようなものではないか、との見当が付きます。よって以後、これを本講読では、沢村訳の「紋章法」を斥けて「紋章盟約」とします。

さらに検索する内に、カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)の「Hamlet Conundrums(ハムレット地口)」というサイトの下に、「Fortinbras' Claim(フォーティンブラスの要求)」なるページを見つけました(※2)。これは、UCSCの、リー・アン・ラポルドの論文「ハムレットとエリザベス朝のコモン・ロー(Hamlet and the Elizabethan Common Law)」(九二年)を参照して、この前後の問題を説明しています。

サイトの作者は不明です。書き方からしてラポルド本人ではないようです。リー・アン・ラポルドを検索すると、論文タイトルと同じ名で二通りの本がヒットし、片方はグーグルブックで五五八頁の大冊、もう一つは学術出版サイトで二七九頁とあり、同一のものかどうか不明です。米の大学では博士論文は自費出版形式でオンデマンド出版することがありますので、そうしたものかも知れません。博士論文であることは、別の「Ophelia Bibliography」サイトで「PhD Diss. University of California – Santa Cruz, 1992.」とあるのを確認しました。

※注2)http://elsinore.ucsc.edu/Fortinbras/FortinbrasCompact.html

コモン・ロー(Common Law)とは英国独自(現在では、英米及びその旧植民地)の法で、ノルマン・コンクェストにより、アングロ・サクソン人に対して、ノルマン朝の優位を示すために十二世紀末頃にイングランドで制定されたとされる「共通法」で、主に個人の生命、自由、財産を保護するために各地の(アングロ・サクソン系の)豪族などの慣習法より上位にある不成文法です。成文法の大陸法と異なり、成文化された条文がないため、判例主義となります。イングランドに偏った法令のため、それを是正するために、もう一つ、エクイティ(衡平法)というものもあるのですが、ここでは措きます。

エリザベス朝のコモン・ローの主な焦点は、土地の所有権と証書の譲渡の問題です。

ラポルドによれば、「(このホレーショの台辞は)、他のシェイクスピアの文脈の中でも異質であり、一五行の節の約三分の二に含まれる単語のほとんどが、法的な意味を持っている。いわく、「sealed compact」「ratified(追認された)」「law and heraldry(=heraldic law:紋章法)」「forfait(権利の喪失)」「seaz'd of(所有させる)」「moietie competent(合法的な半分)」「gaged(担保された)」「returne(返還された)」「inheritance(相続財産)」「covenant(契約/約款)」「carriage of the article designed(示された条文の趣旨)」。これは、(フォーティンブラスとハムレット両王の)決闘の合法性とそれが決定する土地没収の基礎を確立する文書である「紋章盟約」の実際の文言を、ホレーショが再構成しようとしたもののように見える」

コモン・ローに基づけば、土地が「無条件相続財産(fee simple)」の場合は、その土地の所有者の死によって、彼の相続人によって継承されますが、「生涯不動産(life estate)」としてある所有者から別の所有者に譲渡された場合、所有権は、第二の所有者の死亡時に元の所有者にもどります。つまり、後者の場合、厳密には生前の所有者は権利を借りうけており、その死と同時に権利も失ない、大本の所有者に返還しなければならないのです。

ホレーショが使用した法律用語から判断して、ラポルドは、「フォーティンブラスとハムレットの間の戦闘の結果として失われた土地は、「生涯不動産」として勝者に譲渡されたものであり、したがって、父ハムレットの死亡時には、子フォーティンブラスに返還されるべきであったと結論付けた」としています。現代の日本もふくめ、ちょっと想像が付かない法律ですが、その当時の人々には、それなりの法理念があったのだ、と思うしかありません。

そして、まさしく、かつて野心家のフォーティンブラス王がハムレット王に迫って行った一騎打ちの約定(紋章盟約)では、その際の条項として、互いの領地を賭けて戦い、負けたら、自領は相手に渡す。というものでした。しかも永代ではなく、一代限りの約定だったわけです。

ならば、子フォーティンブラスの主張する通り、父王フォーティンブラスの領土の権利は、父王ハムレット一代限りであり、その死によって、本来の所有者であるフォーティンブラス王(は死んでいるので)が一子フォーティンブラスに返還されるべきです。むろん、デンマークやノルウェイに英国のコモン・ローが在るべくもないのですが、当時のロンドンの観客がそう考えていて、それを見越してシェイクスピアがそう描いたのだとしたら、話は別です。丁諾両国間に、コモン・ローがあっても、作劇上、不思議ではないわけです。

現実には、ハムレット王がデンマーク王だったがために、それは目下、デンマーク領に組みこまれてしまっており、返還は法的にも難しいのですが、そもそも強欲なデンマーク人は、一度奪ったものを返そうとはしません。だが、それは不正義です。当時のエリザベス朝時代の一般市民のコモン・ローの法理を順当に理解していけば、必然的にそうなります。

デンマーク側は、「ノルウェイの若輩者、フォーティンブラスが思い上がって野心を燃やし」、といった風に把えていますが、それはデンマーク側の勝手な言い分であり、おそらく、その欺瞞性を、ロンドン市民は見抜いていたはずです。つまり、作者であるシェイクスピアもまた、そう考えて(観客がそう思うだろうと誘導すべく)、作劇している。

ここでデンマーク王国とその王や宮廷の人間たちは、コモン・ローに照らせば、不正義な仇役です。それは、(デンマークが、尚武の国柄、必ずしも長子相続ではないためもあるのでしょうが)ハムレット王子が、父王の死後、たまたま外国の大学に留学中だったことで、彼には父王を慕う軍人たちに支持があったにも関わらず、ガートルードと結婚したことによって王位を「簒奪」したクローディアスと同様の、不正義と映ったことでしょう。

それは単なる「強者の奢り」への批判ではないのです。純粋に、当時のイングランドで一般市民が持つ、共通認識として、コモン・ローに従えば、誰が何と言おうと、フォーティンブラスの主張は正しい。ということなのです。国も違う時代も違う、今の日本における私たちが、それをどう把えるか、は問題ではありません。当時のロンドン市民がどう考えたか、に重視すべきだと言うリー・A・ラポルドの眼は確かです。フォーティンブラスは(当時の常識的な法理では)全く正当な主張をしているにも関わらず、強国デンマークの新王は、法の精神を無視して、その要求を突っぱねている。少なくとも、当時のグローブ座の観客はそう考えていたはずだ。そう把えるべきでしょう。見たところ、これは博士論文なのですが、それにしては、ラポルド氏の着眼点は鋭いと思われます。あるいは、これはラポルドの在籍した大学の特色なのかも知れません。

カリフォルニア大学サンタクルーズ校は、すぐ隣りがシリコンバレーとあって、理系学科が強いのですが、文系でも言語学や、意識史、フェミニスト研究など文系にも意欲的な大学です。どちらかと言うと、そうした学部学科間の垣根を取りはらった「学際的」な学問に特色がある、と言ってもよい。西海岸ならではの、少しふしぎな大学なのです。

4

SF関係者の間では、カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)と言えば、ダナ・ハラウェイが、その意識史学科の教授にいることで知られていました(現在はその学科とフェミニズム研究学科の名誉教授です)。この人は、まずコロラド大学で動物学を修め、フルブライト奨学金でパリのテイヤール・ド・シャルダン財団にて進化哲学と神学を学び、イェール大で実験生物学から科学史に転じて博士号を取り……という具合に、理系から文系まで横断的に、およそ一箇所に落ち着いたことがない、新しい学知に飢えた知識欲の権化のような学者お化けです。

ハラウェイの代表作は、生物学的フェミニズムという学際的な立場から、八五年に左翼政治文化誌に発表された「サイボーグ宣言:八〇年代における科学、技術、社会主義フェミニズム」です。これは、サイボーグという、今となってはSF界でさえ、いささか手垢にまみれたかに見える、マン=マシン共生体の思想が、遺伝子工学から生体政治学、霊長類学から労働関係論、さらにはポスト構造主義的文芸批評まで、およそ正反対の学知や、サブカルチャーや、それまで無関係だと思われてきた諸学を統合し、全く新しい視点から論じるという挑戦的かつ知的冒険である論文でした。これによって彼女は絶大なる名声を博しました。これ以後、ハラウェイの名を引用するフェミニストは数知れない由です。

たまたま、私の親友二人、巽孝之と小谷真理の両氏がこの難解かつ蠱惑的な本を九一年にスタイリッシュな装丁で「サイボーグ・フェミニズム」(トレヴィル 九一年刊/増補版:水声社 〇一年刊)として翻訳出版するのに立ち会えたことは、慶賀にたえない出来事でした。

しかし、氏の作品は、タコツボ化した、一つの学問の谷間に囚われていた人々を憤慨させ、「方法論的に曖昧」で「時には意図的に隠蔽されている」との批判を浴びてきました。

この彼女の代表的主著は、その後、邦訳が出た九一年にアップデートされ、著作「猿と女とサイボーグ:自然の再発明」(青土社 〇一年刊)に収録された「サイボーグ宣言:二十世紀後半における科学、技術、社会主義フェミニズム」において、ハラウェイはサイボーグの比喩を用いて、サイボーグにおける機械と生物の融合と同様に、フェミニズム理論とアイデンティティにおける根本的な矛盾が、解決されるのではなく、むしろ結合されるべきであることを説明しています。また、彼女の「宣言」は、資本主義に対する重要なフェミニズム批判でもあります。

しかしながら、サイボーグという暗喩を、あらゆるジェンダー、人種、階級から自由な脱イデオロギー的方法として用い、学際的に論じたこの書は、称賛と同時に烈しい批判に晒されました。いわく、

「この本はそれ自体、百回も矛盾しているが、これは批判ではない。気化したフランス風スノッブ的散文で、これに較べたらテイヤール・ド・シャルダンがアーネスト・ヘミングウェイのように聞こえるが、それも批判ではない。この本は評者を怒らせたが、それは欠陥ではない。要するに、この本は完璧なのだ。私と同様に激怒した人々が取るべき唯一の道は、著者の基本的な前提条件、すなわち言語、知識、科学の本質や関係性について大物ぶっていることに疑問を呈することだけだ」(国際霊長類学雑誌 九一年二月号)。

ここまで一方的に貶されたら、それは、いっそ、ほとんど称賛と言っても良いでしょう。私だったら(おそらくハラウェイも)、微笑って受け止めると思います。つまり、この評者は、正しくハラウェイの狙い通りの反応をしているからです。ハラウェイの目標は、もつれた糸を解きほぐすことではなく、そのもつれをそのままに受け容れて、真っ直ぐなものと曲がりくねったものとを分け距てる既存の学理の手法を採らず、その境界線を解体すること、そこにこそあるからです。

彼女はあらゆるゴルディアスの結び目を解かないのです。かといってアレキサンダー大王のように一刀両断もしない。異邦の王宮殿に結わえられた牛車の結び目は、ある種の古代の暗号だという説もありますが、ハラウェイの方法論は、結び目に隠された暗号を解いて、結び目自体を解くことなく、あるがままの結び目がどのように生成し、かく成ったかを明らかにすることで一刀両断より遙かに困難な「解体=脱構築」という概念を導きだし、結び目の秘密に迫るのです。そして、ハラウェイは、そのために彼女の無尽蔵とも言える語彙集から総動員された――おそらく初出誌の「社会主義評論」誌の編集者やその読者ならびに評者たちを困惑に陥れたに相違ないであろう――、無数のノイズ(SFやらフーコーやら魔女やらスパイラルダンスやら……)を、あたかも結び目という謎を解くために、もう一つの謎に満ちたフィルター越しに対象を観察する、という苛立たしい「ワナ」を用意しています。

左翼系の雑誌から、「八〇年代という奇妙な時代について、社会主義的/フェミニズム的視点から政治的解釈を加えてほしい」と求められたハラウェイは、八〇年代という矛盾に満ちた(レーガン政権下の)アメリカにおいて、矛盾そのものであるかのようなこの書を回答として打ち返したのです。寄稿依頼をしたのだから、載せるのは当然なのですが、私はこの原稿を前に困惑したに違いない編集者には心底、同情するとともに、その、自分には理解不能な論文を掲載した英断を称えたいと思います。

多少とも、自分の学問分野に関係しているから、という理由でこれを読み激怒した、この評者は、まんまとハラウェイの術中に入ってしまったと言えるでしょう。

ところで、この怒れる評者はマシュー(マット)・カートミル教授といいますが、彼はデューク大学の進化人類学の名誉教授であり、その後、ボストン大学に転じて人類学教授を務めています。今なお現役で、一九年には米自然人類学協会からチャールズ・R・ダーウィン生涯功労賞を受賞しています。いわば、人類学における斯界の権威なのです。こんな書き方をすると、あたかもカートミル教授が老齢で、ハラウェイより年長者のように思う人もいるかも知れませんが、二人はほぼ同世代です(カートミル教授が四三年一月生まれ、ハラウェイが四四年九月生まれで、一歳違いになります)。

さらにまた、皮肉なことには、カートミル教授の父親クリーブ・カートミルは、かつて(第十講のヒルレルの項目で描いた)アシモフを畏怖させたSF雑誌編集長キャンベル・ジュニアの「アンノウン」誌の常連投稿者で、つまりSF作家でした。そして、戦時中である四四年三月に彼が「アスタウンディング」誌に書いた「デッドライン」は、あまりにもその内容が、米政府が秘密裏に進行中のマンハッタン計画と酷似していたため、機密漏洩の嫌疑により、FBIが彼を訪ね訊問したことで、これは「クリーブ・カートミル事件」として広く知られています。彼の友人であったアシモフやハインラインも調査対象となりました。戦時下も大詰めの状況であり、しかも四四年初頭では、まだ原爆は完成していません。原理は知られていたとはいえ、未だこの世に存在しない原爆について細緻に描写したカートミルのSF作家としての炯眼は、危険なほど確かだったと言えるでしょう。

当局は最終的に、「デッドライン」が機密扱いではない情報源から書かれたものだ、と判断したのですが、キャンベルは彼に、核技術についてそれ以上に詳細な記述はしないよう要請したと言われています。キャンベル自身は、突然、ロス・アラモス地区で同誌の購読者数が殖えたことから、米国政府がその地で何らかの技術的、科学的なプロジェクトを進めているのではないかと推測していたのですが、彼はこの情報をFBIに自発的に提供することはありませんでした。

戦後になってから告発されたローゼンバーグ夫妻(逮捕され五三年に死刑)だけではなく、この計画にはシオドア・ホールら多数のソ連スパイが入りこんでいたことが今では知られており、キャンベルがどれほど事態を把握していたかは判りませんが、その対応策とカンは鋭いと言わざるを得ません。

ハラウェイの業績を検索していて、このことに気づいた時、私は、ある種の感慨に陥らざるをえませんでした。柔軟かつ緻密な頭脳は、時として国家機密を守るFBIでさえ、すぐには真贋を見抜けないほどの勝れたプロダクツを生むことがあるのに、それをなしたSF作家である父の背中を見ながら、マット少年は、そこから何も学んでいないのです。おそらく生真面目な学者なのでしょう。ダーウィン賞を獲るほどに精進もしているのでしょう。しかしながら、ハラウェイは、学者として真面目ではあるでしょうが、生真面目ではない。

彼女の作品を訳した私の友人は、かなり変則的な「訳業」をなして、ただそのままにハラウェイの論文を訳すのではなく、序章にはハラウェイ本人以外に、ティプトリー・ジュニア、ロラン・バルト、「Mバタフライ」の作者などに言及し、さらにハラウェイ論文の後には、SF作家サミュエル・R・ディレイニーのハラウェイ論や、直接にはハラウェイとは無関係に見える、ジェシカ・アマンダ・サーモンスンのアン・マキャフリイ「歌う船」論を付して、結局、まとめ上げた巽氏は「編訳」の形で監修者および訳者としてクレジットしているのですが、ほとんどハラウェイの本というよりは、それについて書かれた本のようでした。こうした「編訳」の離れ技が可能なのも、ハラウェイ自身が、平気で自分の論文の中に、ジョアナ・ラスやティプトリー・ジュニアら先鋭的なSF作家の名を登場させて、おそらく生真面目な「社会主義評論」や「国際霊長類学雑誌」の読者を煙にまいているからです。今でこそ、サブカルチャーはそれ自体、学問研究対象ですが、八〇年代に、ハラウェイの方法は非常にチャレンジングだったと言うべきでしょう。

ラポルドがUCSCの学生だ、と知って、私は、思わず、上記のような意想奔逸とも言うべき連想にかられました。

また、同じカリフォルニア大学のバークレー校の近くでもあるためか、非常にリベラルで英才が集まっている由です。この講読の開講前の趣意書に記した、「いちご白書」映画版が、現実の事件は東海岸のコロンビア大学なのに、映画化に際してはサンフランシスコに舞台を移していたことを思い出せるでしょうか。

ベトナム反戦運動や人種平等会議(CORE)の盛り上がりが六四年に、バークレー校で「スピーチ・フリー・ムーヴメント」を引き起こした、それはパリ五月革命に先んじてリベラルな大学であったことを示すバークレー校を称える、アメリカ流の一つのリスペクトだったのかも知れません。当然、サンタクルーズ校も、その自由主義的な校風を備えています。博士課程の論文が、これほど水準が高いのも、肯けるところです。

5

しかしながら、ハムレット家とフォーティンブラス家とを結ぶ、この「紋章誓約」のことを、日本の翻訳家や研究者たちは、さほどには気にかけている様子がありません。最近の野村萬齋主演による上演のためになされたという、河合祥一郎訳の「新訳ハムレット」の注釈を見ると、

「この「約定」の結果、デンマークとノルウェーは一つとなった。六八頁で、クローディアスがノルウェー王を兄弟と呼ぶのも、両国はもはや敵国ではなく兄弟国となったからである。それを考えれば、幕切れでフォーティンブラスが(デンマーク王家が壊滅した後に)デンマーク王となるのも当然であろう」(一二頁)

――という風に解釈しています。これは、いくら何でも簡略化しすぎでしょう。

現実の歴史を見ても、当時のコモン・ローの法制を見ても、ことはそれほど簡単なものではないだろう、と思うのですが、まあ、訳者さんは一人ひとり、異なる見解をもって翻訳に当たられるわけですから、いちいち文句を付けてもしようがありません。それでも、河合氏は、(おそらくドーバー・ウィルソンの解釈に則って)注釈を付けるだけましな方で、ほとんどの日本語訳ハムレットは、ここをスルーしている訳者が多いのです。北欧三国の歴史的角逐なども全く無視しています。丁諾両国が兄弟国であったことなど、あった試しはないのですから、歴史の歪曲でもあります。

ホレーショの台辞の三分の二を占めているという法律用語も、大半は適当に端折ったり補足したりして「騎士道の掟に従った約定」とかに短縮しており、これがコモン・ローに即した、その場かぎりの「紋章誓約」だった、というような法的準拠を明確にした訳語ではありません。どっちかと言うと、大時代なものです。

しかし「騎士道(Chivalry)」などという単語は原文のどこを探してもないし、そもそも、ほぼシェイクスピアと同時代のスペインでセルバンテスが、小説「ドンキホーテ」(前編は一六〇五年刊)において、そうした「騎士道」精神など、もはや狂人の頭の中にしかない時代遅れな空想の概念だとして、木っ端微塵に打ち砕き、さらに笑い物にしている代物です。である以上、それは英西と国を違えども、同時代の著作であるハムレットの世界にあっても、事情は同じでしょう。「ドンキホーテ」が英訳されたのはシェイクスピアが引退間近の一六一二年だったとはいえ、庶民の意識や感覚はロンドンもマドリッドも大して変わりはなかったと思われます。ちなみにセルバンテスとシェイクスピアは暦法は違うので実際は別の日なのですが、同じ年の同じ月日に死去していることで有名です(一六一六年四月二三日)。

これは、そんな十世紀から十四世紀にあった(とされている)ような架空の倫理に則った精神性の高い慣習法によって審かれるようなことではなく、十七世紀の英国で一般的だった世俗的なコモン・ローに基づく法理による「約定」なのです。そして何より重要なのは、当時これを見ていた観客たちロンドン市民も、そのように把えていただろう、ということです。騎士道精神などは毫も関係がない。これは隣りの(国の)不動産の権利が誰に帰すか、といった、ありていに言えば、非常に下世話な案件として、彼らは見ていたことになります。

ましてや、劇中の武断国家デンマークとは、そのまま鏡映しのイングランド自身であり、イングランドがスコットランドやウェールズ、アイルランドを(時々、反乱を起こされたりしながらも)武力で抑え込んでいる程度には、デンマークはノルウェイやスウェーデンを抑え込んでおり、それはとても「兄弟国」なんて美称で済む関係ではない。純粋に支配と被支配の政治的力学の関係性です。本当に兄弟同盟を結んでいるなら、筋から言ってもフォーティンブラスにデンマークの王位が来るわけがない。現ノルウェイ国王たる彼の叔父が継承するはずです。それがそうならないのは、これが凄く面倒な手続きとはいえ、過去の二人の王、ハムレットとフォーティンブラス両王が互いの家紋に盟った「個人的」な決闘=私闘で結着を着けたからです。それによってフォーティンブラス家の領土はハムレット王を介して、現在、デンマーク領となっている。だから王子は回復要求を出しているのです。

しかも、デンマークとノルウェイは兄弟国どころではない。もっと陰険陰湿な関係であり、宗主権はデンマークにあり、ノルウェイはその属国あつかいです。勘ぐれば、三十年前、フォーティンブラス王子がその父の死に際して、王位を継承できなかったのは、デンマークの干渉があったからかも知れない。仇怨に満ちた危険な実子より、御しやすい王弟を擁立したのは、デンマークだったのかも知れない。

そうした穿った想像は排しても、デンマークとノルウェイの関係は最悪です。デンマークにとってのノルウェイとは、しいて言えば、イングランドとスコットランドのそれです。十六世紀からナポレオン戦争後まで、二国はずっと同君連合でしたが、力関係では圧倒的にデンマークが強者でした。この連合は「四百年間の夜」とも呼ばれています。そしてスコットランドのブラッディ・メアリーがイングランドのエリザベスを脅かしたように、丁諾両国の関係は、英蘇両国の位置づけに近いのです。つまり常に対立している。そして、あたかも、フォーティンブラス王子がそうだったように、折りあらば反乱を起こしてイングランドを倒そうとしている。しかも、その反乱の理由は英国がそうであったように単なる宗教的対立ではない、もっと根が深い歴史的かつ私的な人間関係の怨嗟です。

この劇が書かれたとされる一六〇〇年前後に、シェイクスピアのパトロンだったエセックス伯が、アイルランドの反乱鎮圧に失敗して、失地回復もかねて寵愛を受けていたエリザベス女王に反旗を翻すのですが(事実上のクーデタです)、それまで彼が人気があったロンドン市民も、この軽率な暴挙には彼を見捨て、孤立無援で女王軍に捕縛された伯は斬首台の露と消えています。この劇で、エセックス伯は誰でしょうか。レアティーズか、ハムレットか。どちらにせよ、二人はクローディアスに対して叛旗を翻している。

いつなんどき、イングランドの王宮にも、そうした反乱が起きぬとは限らない。そうした危機を孕んだ切実な時局が、この劇に反映されていないはずはない、と私は考えています。そして、劇「ハムレット」が、いつにもましてシェイクスピア劇の中で政治的すぎるほど政治的なのは、どう考えても、時局の鏡だからに他なりません。私たちは、「ハムレット」の中に、エリザベス朝の「現実」を洞察しなければ、何ひとつ、この劇について、本当に理解した、とは言えないはずなのです。

さて、このように、戯曲「ハムレット」は、開幕そうそうから、対ノルウェイ戦への準備にいそしむ、といった戦時色に染まって国際関係が危うい緊迫感に満ちています。ところが、日本人の多くのハムレットに題材を取ったオマージュ作品は、そろいもそろって、その王室内の「家族」関係だけを追ったものが多いのに驚かされます。親と子、叔父と甥、それ以外の視点がないのです。

特に、実際に演劇を観たうえで、クローディアスの潔白と無実を確信し、その前提で書かれた「クローディヤスの日記」の作者、志賀直哉は白樺派を興した人ですし、軍人嫌いの貴族階級ですから仕方ないとはいえ、祖国が日清・日露の戦役を経ている激動期に、まったく政治的な視点を持ち得ていないこと、国際的な感覚のないことには慄然とするほどです。

「クローディヤスの日記」は志賀が二十八歳の時に(今からほぼ一世紀ほど昔のことです)、「ハムレット」の芝居を観て落想した由ですが、見事に国際政治の観点が抜け落ちています。これでは王宮をめぐる話ではなく、少し富裕な家族の親子ゲンカでしかないでしょう。

志賀は芝居を観たあと、逍遙訳を読んでから、半年でこの小説を書いたそうです。しかし、この年(明治四五(一九一二)年)は明治大帝が崩御し、大正に元号が代わった日本の歴史上でも画期的な年号であり、世界においても激動の年でした。

一月、支那では孫文が中華民国を成立させ、南アではアフリカ民族会議の発足。二月、清国が滅亡。三月、美濃部達吉が天皇機関説を提唱、批判者との論争。六月、広東にてベトナム光復会が結成。七月に今上が崩御、改元します。九月、蘭印(現インドネシア)にてイスラム同盟成立。十月、バルカン戦争勃発。十一月、米大統領選で、共和党タフトとルーズヴェルトの分裂により、民主党ウィルソンが勝利。と、相当に波瀾に富んだ時期です。アジアで、そしてバルカン半島で、帝国主義戦争が発火し、対して植民地各国で抵抗団体が組織化されていきます。

ウィルソン大統領の就任はこの翌年ですが、彼の任期中、第一大戦が起こり、ウィルソンいわく「戦争を終わらせるために」米は参戦します。その後の戦間期の、国際連盟などの世界の帰趨は彼の理念に基づきます。しかし、理想論を唱えた彼の意に反して、実際には世界はヴェルサイユ条約の講和によっていっ時の平和を取りもどしますが、それは次の大戦を招くものでした。

彼は政治学の学者であり、純粋な学問で(名誉号ではなく)博士号を取った唯一の大統領でもあります。要するに世界は世界大戦を目睫にひかえ、そして搾取されていた植民地での抗戦が準備されつつあった年なのです。

その年に一文学青年が思いついて書いた作品が、この程度だとすると(しかも、本人はこの作品が広く読まれたら誰も沙翁の劇など真面目に見なくなるだろう、との驕慢な自負に満ちあふれて書いているのです)、私には、およそ白樺派全体が亡国の文学集団に見えてしまいます。一応、大正デモクラシーの時代にありながら、その理念は一体どこに行ったものか。

今まさに、世界の列強が帝国主義戦争に突入し、極東の粟島たる日本とて、その余波を被らないではいられなかった時期に、多感たるべき、しかも文学青年を自ら任ずる人が、こんな惰弱な精神で、沙翁を「書き換える」などと言って澄ましていられる神経が、まず私には理解できない。その衒気は若さゆえにモノが見えていないと微笑って看過するにせよ、世界への視野がまるでないのは笑っていられません。

自分がいる世界の政治情勢に無関心なのは、まだいいとして(彼は徴兵逃れのために東大に入り、二七歳の時に中退して応召されますが、耳の疾患を理由にすぐに除隊しています)、中退したとはいえ最高学府に入る理知も富もかねそなえた成人男子が、三十近くになっても、歴史的認識がまるで欠落している。これでは十六世紀の文学を評価する見識がないと言われても仕方ないだろうと思います。

王子ハムレットと侍従長の娘オフィーリアの恋愛にせよ、政略結婚が主流だった当時の目から見れば、王族の嫡子と市民団を率いる豪士ポローニアスの娘との婚姻、として政治的に見るべきだし、クローディアスの野望は、それは恣欲のままに兄嫁を奪って国権を壟断する、という個人的な私情よりも、むしろ当時のレビレート婚の結果と見なすべきです。それを、歴史的な無知や文化的無理解から、そうとは把ええずして、そうすると、どうしてもストーリーが破綻します。そこで、やたらと感傷的に「人間」を観測するものだから、十六世紀の政争渦巻く王宮の中の事件を、現代の眼で見ようとするあまり、かえって無理な浪漫主義におちいってしまい、逆に筋道が判りにくい物語を作っている。ハムレットは、そのような軟弱怯懦な人物像では断じてない。亡霊から「復讐せよ」と言われて、なかなか復讐しないのは、作劇もありますが、ハムレットがそういう宿命にあるからであって、怯懦ゆえに報復しないわけではありません。ましてや、「恋愛」や「家族」の愛情など、この時代にあっては、それこそロマンスであり、ファンタジーでしかないのです。

6

ハムレットが書かれ上演された一六〇〇年前後に、日本で何が起きたか。置き換えて、すこし想像してみれば、すぐに判ります。関ヶ原の戦いのあった時です。それまでは戦国時代で、大名(欧州で言えば分封の領主)たちは、父子が殺し合い、兄弟が殺し合い、武将の娘は、都合のよい政略結婚の道具として、他国とのいっ時の和平のために右へ左へと嫁がされた。そういう時代なのです。

そんな時代に、浪漫主義などあるべくもない。それどころか、デンマークでの王位簒奪など、ごく当たり前の日常的出来事です。その場で一番強い者が全てを獲る。裏切り御免、離合集散は戦国の習い。そういう戦国の世に武将や領主たちが、他愛もない恋愛などで身を過つようなことがあったかどうか。まず、有りえません。現在も、そして近世以前も、王家の国家元首が最優先で考えるべきは、自国の安全保障であり国益です。他は瑣事にすぎない。ハムレットも、クローディアスもまた、その点では同じだったはずです。まずは自己一身の安全を確保し、それから次は国家の安危を憂う。それが王族の務めです。

だとしたら現在、比較的平和であるイングランドが、いつ戦乱に巻き込まれるか判らない。そうは考えられないでしょうか。否、より一層、つかの間の平和がエリザベス朝にあったからこそ、皆は、劇を観に来る観客は、内心では畏れていたはずです。

王家の家族同士が殺し合い、姉妹が知略のかぎりを尽くして相手を滅ぼそうとする、今はそういう時代だ。とロンドン市民が認識していないはずはない。実際に、イングランドとスコットランドで、そうした事件が多発していたのですから。エリザベス女王と妹メアリー・ステュアートは骨肉相食む戦いをくり広げて、メアリーを処刑されたことで、夫だったスペイン王フェリペ二世は無敵艦隊を英国へ派兵したのです。こんな世相では、家族の愛情なんか信じられるわけもない。誰だってそう思うでしょう。

そして、劇中、エルシノア城の中で王子ハムレットが直面しているのは、あくまでも現実の政治であり、国際関係であり、殺るか殺られるかの宮廷内政争なのです。白樺派の心境小説の懊悩などとは、数百年ほど、かけ離れた世界です。先達の偉績にケチを付けるつもりは有りませんが、あまりにも目の前の現実を無視した時代錯誤のオマージュは、オマージュにすらなっていない。私は正直、失望しました。諧謔に走って沙翁の悲劇を喜劇に仕立てたと前書きに記した太宰治は、まだ隣国ノルウェイとの戦争を描くだけの歴史観をもっていたが、志賀にはそれすらない。

私は、小説に神様がいるとしたら、この人一人いればいい、と思っている作家があり、それは久生十蘭なのですが、志賀直哉は小僧の神様にはなれても、とうてい小説の神様とは思いたくなくあります。

そんな中、先述した大岡昇平氏のみ、その「ハムレット日記」中のハムレットは、自国デンマークが置かれた国際政治的な位置を常に意識して、同時に父王の復讐と自身の王位回復を目的とする、一種のマキャベリストとして行動しています。確かに、これも極めて現代的ではあるのですが、より当時の英国がおかれた国際関係を念頭に入れて、デンマークの王子の悲劇を、その時代に即して描破したもの、と見るべきではないでしょうか。

一国家の王室での出来事を、矮小化して、ただに父を謀殺された王子の、奪われた玉座と母への怨讐や、身分違いの女性との恋愛などに、いつまでも囚われているから、シェイクスピアが描いた真実が見えないのです。どだい「恋愛」などという概念そのものが、近世か近代以後に発明ないし発見された産物であり、特に王家の人間にとって、そのようなことが行動原理になるはずはありません。

一代の策士ポローニアスが、こと愛娘オフェーリアのことになると、とたんに親馬鹿ぶりを発揮して、ハムレットの狂気は恋煩いだ、とか言い出すのが笑止千万なのは、むしろ、常には怜悧な侍従長が、そうした時局の認識に、そこだけ欠けるから、可笑しいので(当時の観客は、そこで大いに哄笑したことでしょう)、これはいわば作劇上の、コミックリリーフとみるべきです。

「ハムレット」では明らかにシェイクスピアは「ロメオとジュリエット」の世界観とは違う世界を描いている。「ハムレット日記」の主人公は、今で言えば、「嫌な奴」ですが、そうしないと生き残れない時代だったのです。「善い人」であれば、たちまち生命が危うい。ましてや甘やかな恋愛などにかまけている余裕はありません。

さらに言えば、当時の大衆演劇は、そんな時勢の機微を解する民衆に受ける都芝居にすぎず、シェイクスピアだって、決して「劇聖」なんかではなかった。著作権などない時代の一介の座付き作者です。権威など欠片もない。自分も俳優として舞台に立ち(ハムレットでは先王の幽霊役を務めたとされています)、またグローブ座の株主として毎日の売上金に一喜一憂し、なによりも「なりわい」として厖大な芝居の脚本を書いていたのです。

それは時局を知り尽くし、目のこえた観客の日々の反応を見ては描き直し、それゆえ残されたいくつかの版の中では、前後で数々の異本があり、矛盾が生じていますが、そんなことを気にする客などいませんでしたし、シェイクスピア自身も劇団員も誰も気にも止めなかったはずです。本人もふくめて誰もそれが後世に残るなど考えもしなかった。それどころか、いつ大衆の関心が離れるか判らず、明日をも知れぬ浮き草稼業として、書き飛ばした脚本だったのです。

同時代の多くの劇作家が、悲惨な末路を遂げ、そして今ではその原稿も残っているものが少なく、世に忘れ去られた人の方が多い中、シェイクスピアは幸運だったと言えます。むろん、優れた作品を書いたから、長く人気を得て人々の記憶に残ったのですが、それより状況が味方して出版されたりしたことの方が大きく、それゆえに残った。だから後代の評価にも耐えた、と言うべきでしょう。

7

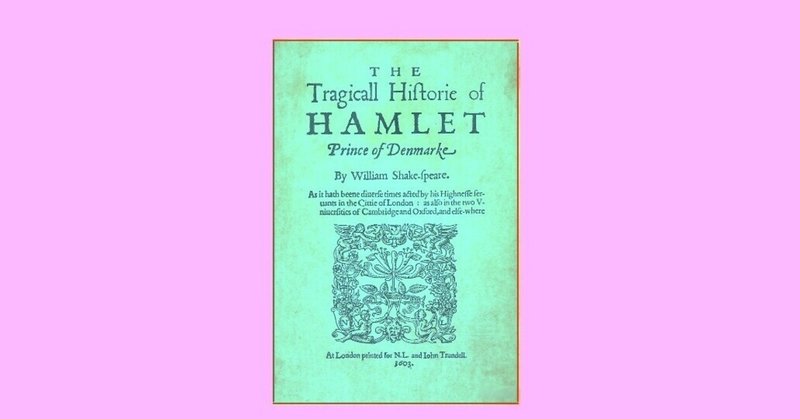

彼の生前に出版された戯曲「ハムレット」ですら、最初の四折本(クォート)Q1、は一六〇三年に本人の許諾なく、劇場関係者から台詞を聴き取りした(であろう)短縮された海賊版です。その翌年に出されたオフィシャルな四折本2(Q2)は、海賊版より一千行ほど多い改訂版としてであり、一座として海賊版に対抗して出されたものです。Q2は発売に際して、本の扉に「真正かつ完全なる原稿によりあらたに印刷、先行版のほぼ二倍に増補せられたる新版」と記されていた由です。これはシェイクスピア本人の草稿を元にした本来の長さのものでした。

しかし、当時、野天で上演されている芝居の戯曲が出版されることは極めて稀でした。彼の死後一六年たって、一六二三年にようやく、その頃には劇団のパトロンが、エリザベス女王に代わって英国王に即位した新王ジェームス一世だったので、「国王一座」の過去に大当たりをとった劇作家として二折本(フォリオ)の全集は出ましたが、もとより泉下の本人には与り知らぬことでした。

ただ、この全集は(全三七作あるはずの内三六作品しか納められていない等の瑕疵はともかく)現代の最も優れた沙翁全集でさえ、見られない特色がありました。それは編纂したのが、ジョン・ヘミングズとヘンリー・コンデルという国王一座のシェイクスピアのかつての同僚の二人だったことです。つまり、実際に彼と一緒に彼が書いた脚本で同じ舞台を踏んだ人たちによって編集されたわけです。

当時の芝居の脚本は劇団が秘蔵して門外不出でした。Q1の海賊版でさえ、その頃の劇団員を誰かが買収して記憶に頼って書かせたものが原本になっている由で、その頃の俳優たちは自分の役の箇所だけの台詞が書かれたものを憶えて全体の脚本はシェイクスピア本人か劇団長くらいしか所有していなかったため、一千行もの欠損が出たのです。自分が演じた場面以外の舞台は記憶してなかった、あるいは記憶する必要すら感じなかったのでしょう。

シェイクスピアが劇団を引退して故郷に帰ったのが一六一三年、その三年後の一六年には死去しています。全集はそのわずか七年後に刊行されているので、おそらく、同僚たちはロンドンでの彼の脚本を憶えていたはずです。この全集なかりせば、シェイクスピア戯曲の全貌は不明になっていた可能性は高いので、出版の経緯その他は別にして、この全集は評価されるべきだと思われます。そしてこの全集が刊行されたのは、なによりも、一座が新王ジェームズ一世の恩顧を受け、国王一座として名を馳せたからでしょう。国を代表する劇団なら、それは最も流行った戯曲の全集を出してもおかしくない。それとても、プロテスタントが多い上流市民には評判が悪く、一六四四年の清教徒革命では弾圧されグローブ座ごと取り壊されています。

沙翁全集はたくさん有りますが、これに匹敵するほど革新的なものは、後にドーバー・ウィルソンが克明な注釈を付け、独自の解釈をほどこしたケンブリッジ大学出版局が出したニューシェイクスピア全集くらいでしょう。それまでの脚本には(当時の風習に倣って)一切のト書きがなかったのを、ウィルソンは事細かにト書きを付け、まるで近代演劇のような沙翁全集に仕上げたのです。ウィルソン独自の解釈は、毀誉褒貶ありますが、画期的だったことは事実です。

先述した、河合祥一郎氏の「新訳ハムレット」が、ゼロ年代になって角川文庫から刊行されましたが、河合氏はウィルソンの解釈に従ってト書きを付し、また脚注に「Qでは……」「Fでは……」といった版違いの異本での文言を追記しています。それぞれ四折本や二折本での文章の異同を記しているわけです。現在、文庫で(かつて逍遙や小田島ら諸氏が成し遂げた)全訳を目指しているのか、すでに十数冊、シェイクスピア劇を訳しています。ちなみに、この方は、義父がキャロルの訳で名を上げた高橋康也氏で、祖母の大叔父が坪内逍遥先生だそうです。しかし全三七巻には未だ遠い。

ところで、当時の本は、まとめて一シートに印刷して、それを折って製本していました(まあ、これは現在でも同じです)が、そのため何回折ったかで、版の大きさが変わります。四折本は、二四cm×三〇cm(ほぼ現在のA4用紙より大)で、二折本は三〇cm×四八cm(ほぼ現在のA3用紙より大)と、感覚的には、ほぼ倍です。現代の本に較べると、途轍もなく重厚な感じがします。笑い事ではなく、下手に扱って取り落としたりしたら足の甲の骨など折れてしまいます。

他方、四折本は一般的に廉価で、今のペーパーバック(ソフトカバー)の位置づけでした。もっと小さい八折本(オクターヴォ)もありました。今でいう文庫本相当というところです。対して二折本は権威のある本と見なされ値段も高価でした。今のハードカバーの位置づけでしょう。図書館などで公開はされていますが、まず貸出の対象ではなく、ガラスケースに収められた稀覯本の扱いです。

私は大学の法学部図書室時代に、目録(カタログ)作成のために、インキュナブラ(一五〇〇年より以前の初期印刷本)よりは新しいけれども、それでも十分に古い西洋法制史の本を、実際に手に取ってあつかったことがありますが、表紙が古く蜜蝋のようになった子牛革の堅牢な造りで、途方もなく重いものでした。印刷は大量生産ですが、本自体は一つずつ職人による手作りです。

当時、私たちは本のカタログを取っていたのですが、当時の印刷物は同じ本であっても一点ずつ別な書誌を作るのがルールでした。一冊ごとに手作りですからサイズが違ったりする、という理由です。書名は表紙に書かれた文字列全てであり、誰の勅許状により出版を許され、どの印刷所で印刷された誰それの本、という長い書誌事項が題名の一部として必要でした(うちの図書館のローカルルールではなく、日本目録規則による)。およそ現在の「本」という概念から遠い、その存在自体が「権威」であるような代物でした。おそらく、当時、二折本の、それも全集を所有している人は、かなり身分の高い裕福な人間だけだったと思われます。シェイクスピアの公式な「全集」が死後七年たって刊行されたのは、それなりの権威を表している、とも言えるでしょう。

しかし、生前には、シェイクスピアが現役の座付き作家だった時代には、そうではありませんでした。私たちが現在、世界的「文豪」と称しているドストエフスキーが、当時、博打の借金に追われて、キワモノの小説を書きとばしていた程度には、シェイクスピアだって、時代に即した芝居を〆切に追われて日々、書いていたのです。

これは、我が国の近松門左衛門と全く同じです。彼ら当人は、それが高尚なものであるとか、ましてや数百年先にも残る「文芸」だとか思ったことは断じてなかったはずなのです。芝居は日替わりで演目が代わり、観客の反応を見て、書き直しや即興の台辞が書き込まれました。後世の人間が、それを再検討して優れたものだ、と考えるのは自由ですし、顕彰するのはそれぞれの国の文化の繁栄にとって大事なことではありますが、少なくとも、その当時は、関係者一同、全くそういう認識はなかったことを、忘れてはいけません。

しかし、仮令そうであっても、当時のロンドン市民の国際感覚は現代よりも研ぎ澄まされていたのかも知れない。照応してシェイクスピアの劇も当然、政治的な色合いが濃くなる。平土間の最下層の客でさえ、そうした政治的色彩を敏感に感じ取っていた。まあ、公平に見ても、国民投票の勢いに任せてEUを離脱する現代の大英帝国国民よりも、当時のロンドン市民の方が国際政治に鋭敏だったのは確実でしょう。自らが歓呼して迎えた女王のせいで、強国スペインからアルマダ艦隊が出撃して、もしドレークらの活躍や「神風」がなかったら、イングランドは蹂躙されていたかも知れないのですから、それは切実に実感していたはずです。

その姿は、先に記した、私の住む町で、かつて平和台球場前に看板を立てて、その地図に記された半島有事の動静に一喜一憂していた博多の古老と同じでしょう。明日にも共産軍が海峡を航って襲ってくるかも知れない、という非常の感覚は、アルマダ艦隊の襲来をドーヴァー海峡に迎えて怯える倫敦市民とひとしなみです。時代を距てて、平和がつづいたことで、私たちは、そういう日常の裏面にびっしりと張りついた戦争と死の恐怖を、ともすれば忘れがちですが、忘れてはならない。海峡の向こう側には、いつだって有事の三八度線があり、スペイン艦隊の脅威があったことを。

だから、シェイクスピア作品を論じるならば、ましてその作品自体のオマージュを描くならば、決してその時代という観点を軽視してはならないし、ロメオとジュリエットや夏の夜の夢ならともかく、ハムレットを、ただの家庭内の色恋沙汰として描くのも、認識の土台からして、完全に間違っているのです。

王子ハムレットは、まず、当時北欧で最強の軍事国家デンマークの嫡子であり、なによりもその行動は常に政治的でなければならない。内憂と外患にわたる政治です。それは、血のつながりのない継父と、しっくり行かない若者は、世間にはいくらでもいるでしょうが、ことハムレットの場合、それだけではすまない。

いつなんどき、虚構の構罪で処刑されるやも知れない、そういう危機を耐えず孕んでいる。しかして隣国では血気に逸る似たような不遇の王子が刃を研いでいる。遠き英蘭の国では、朝貢の儀を欠く侮りを見せてもいる。父王がいた頃はなかったことだ。宮廷の軍人は父を慕って、そのゆかりで自分をも慕ってきてくれるが、真実、誰ひとりとして信用はできない。だから狂気を装う。それほど、切羽つまった状況に彼はある。

それは年頃の健康な男子だから、多少の色恋沙汰はあるにせよ、女の色香によって自分の地位や処世の方針を見誤るはずなどないのです。ましてや、そういう殺伐とした宮廷に「家庭」やその団欒なんぞという虚礼虚飾など、入る余地もない。いつ殺し合いになるか判らぬ関係に、そのような人間的温度は保たれるはずもなく、零度の距離が、相即不離にあるだけです。言い換えれば、それがハムレットの世界であり、そういう世界に棲む人間は、絶えず宮廷の、城下の、そして隣国の、あるいは海表の向こう側の異国の思惑に気を配っていなければ、とうてい今日の生命をつなぐことすら許されない。

とまあ、これくらいの想像力も持ち合わせがない、極東の粟島に安閑と生きる文士が、わかったような顔をして、治安の夢にふけりつつ、王子の佯狂を評論したりするのは、誠に噴飯ものと言わねばなりません。

私が読んだ先行作品としての、他の日本人の書いた、大半のオマージュ作品が、どれも参考にならず、唯一、大岡作品だけが拠り所となったのは、故なしではないのであります。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?