「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十八講 ハムレット(2)

8

大岡昇平氏が「ハムレット日記」の落想を得たのは、サー・ローレンス・オリヴィエが演じた映画「ハムレット」を観た翌年の四九年だったそうですが(そこで氏をはじめとする多くの日本人が、初めて本場の発音でHamletの台詞を聴いたのです)、より直接的な契機は、五一年にドーバー・ウィルソンの「ハムレットでは何が起こっているか」(三五年 ※3)を英文で読んで構想がまとまった由です。執筆に着手したのは五五年。「新潮」誌連載中に収拾が付かなくなり、間に長い中断があって、八〇年に欠落していたオフェーリア埋葬の場面を書き足して、ようやく完成した、と「後記」にあります。

なにしろ、あの「野火」や「レイテ戦記」の、さらにはまた「事件」の作者の作品なのです。当然、この物語に作者が経験した本物の戦争の影が大きく影響を与えているのは間違いなく、そうした体験を通じて深化した氏の死生観も交えた深い想考が、まったく新しい現代的なハムレットの人物造形に資するところ大だったのでしょう。

なんとなれば、どう見ても、氏が描くハムレットは、十六世紀の人間ではなく、現代人そのものだからです。

※注3) ドーバー・ウィルソンのこの本はシェイクスピア関係者の間では必読の名著とされていますが、何故か日本では未訳です。しょうもない沙翁の謎本などを出すくらいなら、これを訳出してほしいと切実に思います。幾つかのネット上のPDF文献などで概略は判るのですが、こういう場合は英語で読めたらと思います。なお、この本はグーグルブックで書影が全頁公開されていますので、英語に堪能な方は下記URLをどうぞ。

https://books.google.co.jp/books/about/What_Happens_in_Hamlet.html?id=CePVefwmN98C&redir_esc=y

たとえば、フォーティンブラスが提唱した「領内通交」の件がそうです。

フォーティンブラスが私兵を集めて、約定を守らぬデンマークに対して、国境付近で威嚇的行動に出ている案件が、ハムレットの登場する第一幕第二場で、デンマークのクローディアス新王の宮廷で最初の議題として提示されます。ホレーショの説明を聞いた後なら、これは約定を守らない方が悪いと思うのですが、クローディアスもデンマーク宮廷の誰もフォーティンブラスの抗議には耳を貸さず、彼の叔父である現ノルウェイ老王に親書を送って、国王の権限で血気に逸る甥である先王の遺児をどうにかするよう懐柔する気でいます。この時点では、その条件は不明なのですが、両国王ともに、密かに私兵を募るような若武者には、持て余し気味のようです。ノルウェイから見れば、デンマークの横暴さは明白なので、先王の遺児のあつかいは、痛し痒しであるのは当たり前ですから、国内世論などを鑑みても、デンマークの言いなりになるのは、現政権にとっても弱腰外交とのそしりは免れないところです。

図らずも、これは、ハムレットの境遇と対になっていて、デンマークと同様、ノルウェイにおけるフォーティンブラス王子は、やはり叔父に玉座を奪われたハムレット王子と同じ不遇をかこつ運命の先王の遺児がいるのだ。というシンメトリカルな構図を作っています。むろん、図らずも、というのは修辞で、シェイクスピアが周到に用意した、これは作劇であり、舞台設定でしょう。フォーティンブラスは、劇中たった二場面しか登場しないにも関わらず、最後にはデンマーク王朝まで奪い去る、という結構重い役どころです。これも最近は時短営業の劇場事情でカットされることが多い由ですが、これを無視しては話が成立しない。それほど重要な人物ではあります。

その後、ノルウェイ王から懐柔された(ように見える)フォーティンブラスは、集めた私兵団に王軍を加えた部隊を指揮して、ポーランド戦役に出兵することになります。その際、フォーティンブラスも抜からず、条件を出して、ポーランド出兵に際し、デンマークの領土内通行を願い出て、にわか王にしても浅慮だと思うのですが、クローディアスはこれを承諾してしまいます。

しかし、一定規模の他国の軍隊の領内通交という事態は、実際に出来(しゅったい)するとなると、大変な潜在的危険と政治的動揺をまねきます。その場は、クローディアスは、己が懐柔策が奏功したと思って軽々しく了諾するのですが、いざ、現実にフォーティンブラス軍が目の前を通過するとなるや、とたんに周章して、デンマークに再び緊張がみなぎるのです。

今度は跳ね上がり王子の私兵だけではない。ノルウェイ王の正規軍も一緒の多勢です。威迫にとどまらず、ポーランドへの遠征軍の名目が、いつ軍旗を翻して、フォーティンブラスの父王の仇怨たるデンマークに向かわぬとも限らぬ。そういう緊迫した時に、その領内通行の当日の夜、ハムレットが仕組んだ「ネズミ落とし(ゴンザーゴ殺し)」という芝居が上演され、政治的変事に重ねて、エルシノアには別な擾乱が起きるのです(その結果、城内外に間諜網を張り巡らせた策謀家ポローニアスが殺害されます)。

それはともかく、私が知るかぎりでは、ハムレットへのオマージュ作品が数多ある中で、この「領内通交」を重視したのは、大岡氏「ハムレット日記」だけです。大東亜戦争をくぐって戦争の愚昧さと悲惨を知り、わけても、敗戦の後には連合軍による国土の占領統治を経験した知識人たる大岡氏だけが、それを重く受け止めて、着目したようです。

この視線は、後述する志賀直哉や太宰にはない、大岡氏独自のものです。もっとも志賀も太宰も戦前の作品ですから、それを求めるのは酷でしょうが、太宰にいたっては逍遙訳の他に対訳本を辞書を片手に読んだ、と記してありますから、書き方はいくぶん不真面目ですが、作家としては真摯に取り組んでいる。しかし、志賀作品は大正元年、太宰作品は大東亜戦争の始まる年の作品であり、どうしても時代の制約は否めません。ただ、二人とも揃ってキリスト教と聖書に親しんでいた、という共通点があり、志賀は内村鑑三の講演に打たれての由ですが、二人とも聖書は熱心に読むが、入信には至っていない。この辺りが、日本の文学者の特徴とも言うべき点でしょうか。

9

「ハムレット」は劇としては長い演目ですから、このフォーティンブラスの件りは、そっくり削除して上演されることも少なくないのですが、大岡氏は、作中に(原作にはない)ハムレットとフォーティンブラスという対の不遇な王子二人が、実際に対面して、うわべでは談笑裡に、内面は黒闇々とした心理的対決の場面を設えて、物語に異様に緊迫したアクセントを加えています。

ハムレットは、そこで二人きりの場とはいえ、堂々とデンマーク王への反逆を口にして、あえてフォーティンブラスの深意を試すのです。相手もそれを察知し、発止と受け止める。フォーティンブラスは、これからポーランドの辺境に戦争をしかける予定であり、ハムレットは国内事情からイングランドに朝貢の催促のための使者として体よくデンマークから追い払われる。両者とも自分の王宮から側められた地位にあります。だからこそ、二人の間には火花が散るような肚の探り合いがあるわけです。こうした場面は、他のオマージュ作品には見当たりません。

私は先に、塚本邦雄「蝮の巣」を評して、原典にない事実を創造付加するのは如何なものか、と疑義を呈したのですが、この場合は、あっても可怪しくないシーンであり、創造付加が許される範囲だと思います。二次創作の工夫が原典に沿って逸脱していなければ、それはオマージュ作品の特権でしょう。

大岡「ハムレット日記」では、最後にポーランド遠征に向かったはずのフォーティンブラス軍が取って返して場内騒然たるエルシノアの城下に迫った、という意外の展開をしますが、これもまた、次のハムレットの台辞を考えれば、許容範囲だと思われます。ハムレットは、

「大方そんなことだろうと思っていた。戦って無駄な人死を出すことはない。わが一家が死に絶えた上は、名実共にデンマークを支配できるのは、フォーティンブラスをおいてない。彼にも父王に繋がる権利がある。城門を開けろ。デンマーク王にはフォーティンブラスを選ぶがよい。それが寸刻なりとも生き延びて、王権を手にしたハムレットの遺志だ。フォーティンブラスにそう伝えてくれ。さて、もう終わりだ。あとは沈黙」と、いかにも現実主義的な末期の言葉を遺して死にます。

ここで読者には、ハムレットが以前にフォーティンブラスと実際に遭遇して発止と交わした舌戦が想起されるわけです。そもそも、フォーティンブラスに対して、軍勢を率いて無駄なポーランド遠征などせずに、この軍でエルシノアを陥したらどうか、と大それた提案をしたのは、ハムレットなのです。そこで、二人は、互いの秘めたる野心を互いに見抜いています。だからこそ、今際の際に、フォーティンブラス軍が城下に迫っている、と聴いても、ハムレットはそれを当然と受け止めている。そういう伏線を、大岡「ハムレット」は周到に張っているわけです。ハムレットは、互いに腹を探りながら会話しつつ、「フォーティンブラスの眼は光った」という表現で、その野心を洞察していることを示しています。

すなわち、ハムレットは(ということは大岡昇平氏も)フォーティンブラスがデンマーク王に登極する権利を認めていることになります。UCSCの学生が言及した英国コモン・ローの法理まで極めていたとは思われませんが、父王ハムレットとフォーティンブラス王子の父王との間の因縁によって、王子にもデンマーク王位継承の権利があることを弁じている。そして、この修羅場の後の大団円において、王家が断絶した重大危機に直面した今、フォーティンブラスに王位を譲ることが、デンマークの国家にとって、また国民にとっても最善の道だ、という時局の認識がハムレットにはあるのです。少なくとも、大岡氏はそう考えている。

これが、他の、白樺派の作品はもとよりエルシノア王宮の惨劇を、単なる家庭の悲劇だと見なしている類いのオマージュ作品と、一線を画している点でしょう。

しかも、ここまで創意工夫を加えたハムレットの末期の言葉を描きながら、作者は、この場面での語り手であるホレーショに、

「しかしこのハムレットの臨終の意志さえ、実現しなかったのだ」

と突き放しています。その後の、デンマークの命運は先に記されているので、これはスタンダールを愛読した作者らしい(氏は恋愛論、パルムの僧院、赤と黒を訳出しています)、人間心理を洞察した突き放し方です。美事な着地点というほかありません。

こうした物語の登場人物の視線と同じ高さで物語を語るのではなく、高みから下界を俯瞰するように、時には冷酷とさえ言えるほどの冷ややかさで人間群像を描く作家は、私は他には久生十蘭しか知らない。ともにフランス文学の心理劇をこよなく愛した作家であります(ついでながら、大岡昇平氏は、年長の友人であった小林秀雄に仏語を習った由です)。

ともあれ、こう書いている以上、翻訳家の大半が、またオマージュ作家のほとんどが、黙過している、デンマークの王位をなぜノルウェイの王子フォーティンブラスが継承できるのか、その政治的メカニズムを大岡氏が理解しているのは確かでしょう。戯曲「ハムレット」を、せいぜい家庭悲劇だ、と考えるような狭い島国的思考の幅では、それは決して見えない物語の綾であります。国際政治の中にあって、常に自己一身の地位を確保しつつ、いつなんどき勃発しかねない国家感の戦争の危機を孕んだ権力闘争をも視野に入れた、若年にして部厚い人間造形がないと、それは不可能であった。大岡氏は、その視野を持っていた。いや、むしろこう言うべきでしょうか。大岡昇平一人がそれを有していた、と。

むろんのこと、とりわけ「ハムレット」がそうだ、というわけでもなく、またシェイクスピア劇の全てが政治的なわけでもないのですが、そういう国際政治的な視点から沙翁の劇を捉え得た人は、大岡氏だけだったことに、私は非常な鮮やかな印象を受けました。

八〇年代初頭に、ふとしたことから大岡氏の「成城だより」に接し、その知識人としての存在の大きさを知って、その世界に踏みこんだのも大きな理由ですが、とにかく「ハムレット日記」は同種のオマージュ作品の内で、優れて政治的で、さらに言えば傑出してあった。それが私の惹かれた最大の理由です。

そして、自分自身がハムレットを主題とした作品を構想した際、この国際感覚をどうにか拙作(「兇天使」)に繰り込めないか、あれこれと思案しました(私が「兇天使」に費やしたのは、初稿では八四年七月から八五年七月までの一年間でした)。そこにまず、私の構想と大岡氏の作品では、少し構成上の違いによる難点があったのです。それは作品の舞台となるエルシノア城の立地(それがどこに建っているか、さらにはどこにデンマークの首都があるか)という地理的政治学の問題にまで波及します。

10

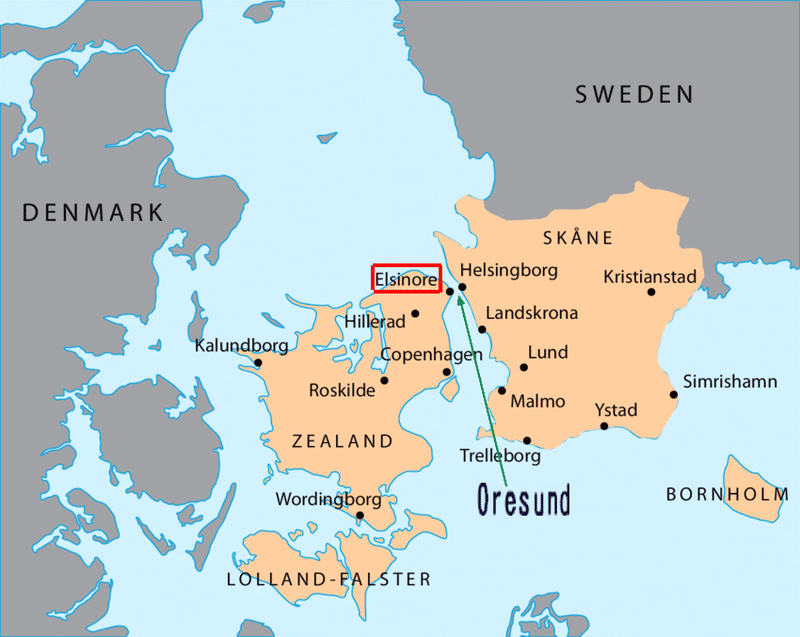

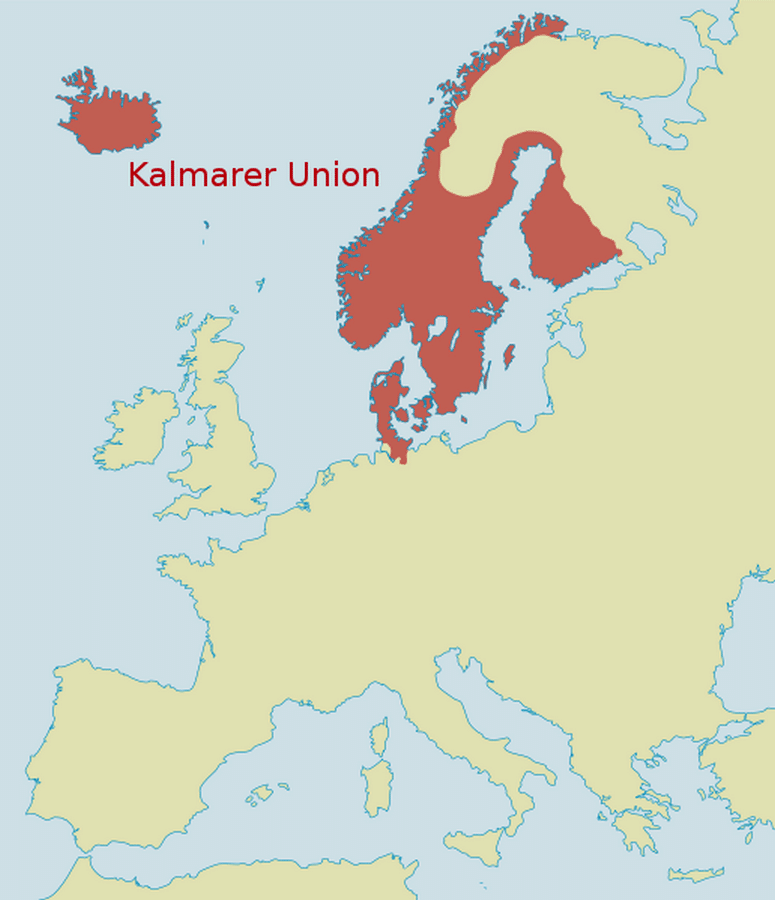

地図を見れば判るように、デンマークはスカンジナビア半島から海峡で距てられています。英仏を距てるドーバー海峡のことを、ただ、「The Channel(海峡)」というように、カテガッテ海峡の先、狭まった水道を特に「Oresund(エレスン海峡)」ないし、ただ「Sound」と呼びますが、このうち「sund」の部分は「sound=海峡」の意味ですから、正確にはエレ海峡となります。歴史的に、ここは要衝の地であり、しかも北海からバルト海への通行は、どうしたってこの海峡を通らざるを得ないため、デンマークは代々、その通行税を海峡を通る船舶から徴収していて、それは莫大な財を国庫にもたらしたと言います。この徴税は十五世紀から十九世紀まで続きました。これは歴史的事実です。

現在は、デンマークとスウェーデン間(正確にはシェラン島とマルメ県の間)には全長一六キロにおよぶ欧州最長のエレスン橋が架かっていて、車なり列車での交通が可能になっている由です(部分的には海底トンネルで補完し、二〇〇〇年に開通した由)。

このエレスン橋を舞台にした、両国の経済格差や移民問題などアクチュアルな問題を描いた北欧ドラマ「ザ・ブリッジ」は第四シーズン(ファイナル)まで日本でも放映され、海外ドラマとしてアメリカのそれとはひと味ちがう重厚なストーリー展開や人間模様を描いて秀逸でした。アスペルガー症候群らしき対人関係に問題のあるヒロイン、サーガ・ノレンは、しかし途方もないワーカホリックで、同時に気に入った相手なら即寝る、しかも捜査能力は抜群に有能なスウェーデンのマルメ県警の刑事ですが、毎回、橋の両側で起きる事件のため、デンマークの刑事とバディを組み、事件解決に当たります。対人障害のため嘘がつけない彼女が、ある挿話のラストで、必死に嘘をつこうとする場面など感動的であり、人間性の深みを視つめた好い作品でした。そして、ドラマのラストに流れる音楽の末尾に海峡の名がかすれた声で入り、それで「Oresund」の発音が「エレスン」であることを再確認した次第でもあります(「O」にスラッシュのアクセント記号が入りますが、後にこれはスウェーデンの発音であり、デンマークではオアスンが原語表記に近いと判りましたが、このままでいきます)。

そして地図が雄弁に示すように、フォーティンブラス率いるノルウェイの軍勢が、どこをどう通っても、デンマーク領だけを通行してポーランド攻略するのは絶対に無理があるのです。

デンマークの首都は今はシェラン島のコペンハーゲンですが(大陸部に領土を持ちながら、諸島部に首都があるのは、先進国ではここだけです)、ハムレットの時代――実際にはクロンボルク城を築城し、デンマーク・ルネサンスと謳われたフレデリック二世王時代。彼はエリザベス女王に求婚したこともありますから、将に同時代です――は、シェラン島の最北端のエルシノア(クロンボルク)に王城があったわけで、冬には海峡が氷結して島は孤立します。今は温暖化で無理ですが、近代以前は徒歩で渡ることも出来たそうです。しかし当時でも大軍勢の通行は不可能でした。城側から砲撃されたら、一発で氷が砕けて、兵士らは氷結した海のもくずです。

この城は十五世紀から海峡の通行税の徴収拠点として造られた要塞(クローゲン)でしたが、十六世紀にフレデリック二世が大改造して、ルネサンス様式の宏壮な建築として文字通り再生されました。十七世紀に火事で焼失し、その後、美々しい荘厳なバロック様式で再建され、今にいたります。のちの英国王ジェームズ一世・スコットランド王は、一五九〇年、新婚旅行の際、この城に滞在したことがあります。

しかし、やがて丁抹瑞典戦争時に、スウェーデン軍に攻撃され占領されたことで、難攻不落ではないことを露呈し、奪回した後にはさらに改造を重ねて、冠塞(クラウンワーク)と呼ばれる鉄壁の防衛線を加えています。私が当時、入手した古地図では、現在、城の北方は陸続きですが、当時はイタリア風の星型要塞で、突出した稜堡(バスチヨン)が城塞壁や砲台からの死角を失くし、めったに接近できない仕組みです。シェラン島本土と城は細い通路でつながっているだけで、一朝事ある時には跳ね橋を上げるなりして、孤立した城のように見えました。ただ、内通者があった場合、フォーティンブラス王子がやったように、海から重装備の船団で攻められたら、ひとたまりもないでしょう。

デンマーク領土の大半があるユトランド半島は、南部がドイツ領であり、これは当時も同じでした。ポーランドはその先に在りますから、北欧のどこの国の軍隊でもポーランドを北部から陸路で攻めるには、デンマークとドイツの二国を領内通行しないと侵攻できません。当時、ドイツ領のその辺りはハンザ同盟の盟主リューベックが抑えていたので、まず他国の軍の領内通行など許されるはずもない。押し通ろうとすれば、ポーランドより先にハンザ同盟との戦になります。

それなのに、なぜ「ハムレット」でわざわざ無用にも思えるノルウェイ軍の領内通行を挿入したのか、私も悩みました。いくら場当たり的な劇作とはいえ、この設定には少し無理があります。シェイクスピアが北欧の地理にうとかった、とは思いたくないのですが、あの辺はゴチャゴチャして判りにくい地形ですし、本当に知らなかったかも知れません。また知っていても、どうせロンドンの一般大衆には知ったことではあるまい、とばかりに「えいやっ」とやってしまった可能性は高いでしょう。

しかし、現代日本で、このオマージュ作品を、しかも小説で書くとなると話は別です。大岡昇平氏も、かなり苦労されています。

エリザベス朝時代の英国人は、庶民から貴顕の人士にいたるまで、非常にエゴセントリックで、劇中、そこが十三世紀頃のデンマークだろうが、商業市民文化とルネサンスに栄えるイタリアの都市だろうが、あるいは古代アテネの森だろうが、全部、ロンドンと変わりない、と思って観劇に来ていました。都合の悪いことは全部、捨象して見ていたのです。

だから初演当時は、デンマーク領内を他国軍が通交しても、さして問題にはならなかったのだと思いますが、実際に小説でそれをやるとなると、少し難題となります。大岡氏も、それは承知しており、ために舞台となるデンマークの王城を、本来のエルシノアがあるシェラン島からユトランド半島に移しています。

演劇「ハムレット」は、もともと、十三世紀のサクソ・グラマティクスという人が書いた「デンマーク人の事績(Gesta Danorum)」中の「アムレート(Amleth)」説話に由来し、HamletもAmlethのアナグラムである。という説もあり、これはユトランド半島にまつわる物語だったそうですので、大岡氏としては、原典に帰った、と言うべきでしょうか。とはいえ、これは大岡氏ご自身も語っておられますが、どのみちデンマーク領はポーランドと接していないので、あまり意味はありません。ただ、少しはマシか、と考えて、そういう創意工夫をされています。

もっとも、この伝承自体は、十世紀頃のアイスランドのサーガに遡るとも言われています。シェイクスピアが参考にしたのが、サクソだとは考えにくく、大抵の学者は「原ハムレット」があって、それを参照したのだろう、と憶測しており、当時、流行したキッドの戯曲にそれがあった、とする説も有力です。この芝居は、サクソの本に割りと忠実に書かれており、そこではハムレットに先王の亡霊が「復讐せよ」と金切り声で命令し、ハムレット王子は狂人の振りをして、やがて親の仇を討ち、本懐をとげる。といった筋書だったようです。

キッドの「原ハムレット」では、果断に仇討ちをするハムレットが、逆に亡霊が本当にいるのか、それが言っていることが正しいのか。クローディアスが父王を弑逆したのは真実なのか、それが判らず葛藤する。それがシェイクスピアが翻案した「ハムレット」なのです。

11

しかし、劇中では、その頃だったら狂戦士が段平を振り回しているはずが(二世紀ほど後になりますが、史実に忠実に描かれた、ミラ・ジョボヴィッチ主演の「ジャンヌ・ダルク」を想起して下さい)、洗練された二刀流、という今では見かけない剣戟術(右手に細身のレイピアで突き刺し、左手の短剣(ダガー)で相手の攻撃を躱す剣術)を使っています。それまでの楯を短剣に換えて、近代的フェンシングへの過渡期だったのかと思われます。

この辺は、(今や「スターウォーズ」の元ネタの一つとしても有名な)サバチニの「スカラムッシュ」で主人公が、ほぼ現在の一本の剣で攻守ともに行う剣戟術を、仏大革命の頃に編み出すフィクションを思い浮かべれば、おのずから興趣も湧くでしょう。

もっとも、この二刀流は珍しい剣戟であり、これを採用した芝居は、ハムレット以外には知りませんし、さらに私はオリヴィエの映画でしか、この二刀流の試合を見たことがありません。私が探したところでは、ウィキペディアの「Spada da lato」項目の挿絵に、レイピアと短剣を使った剣戟術の画がありました(※)。たいていの舞台では、今風の剣一本のフェンシングです。どの時代でも、自分たちに合わせた芝居をするのだ、ということでしょうから、あながち当時の時代考証の不備を嗤えたものではありません。

※)https://fr.wikipedia.org/wiki/Spada_da_lato

そこで「領内通行」の件に戻りますが、私は、フォーティンブラスがポーランド遠征を神速で行うため、という名目で、デンマーク領内を通行する、という設定を活かすために、「保障占領」という手を考えつきました。つまりフォーティンブラスが通行するのは、デンマーク領であっても、対岸のスウェーデンになります。

これは、すぐる三十年前、デンマーク対ノルウェイ戦争の際に(それは、つまり、最終的にはフォーティンブラス王とハムレット王との一騎打ちで結着が着いたわけですが)、デンマークが保障占領としてエルシノア対岸のスウェーデンの土地を占領した。エレスン海峡を距てて、そうする地の利はありますし、対ノルウェイ戦には、離島であるシェラン島から派兵するのに、まず橋頭堡として、スカンジナビア半島に拠点を築くのが上策です。そうやってスウェーデンの犠牲の上で、対ノルウェイ戦には勝ったが、それを、しかし戦争が終わっても、軍事国家デンマークは横暴にも返還していない。という脇筋を考えて、実現させたのです。苦肉の策ですが、辻褄は合います(実際には、強国デンマークは海峡通行税の徴収のために、エルシノアに要塞を造るばかりではなく、対岸の本来スウェーデン領のヘルシングボルグも実効支配していた由です)。

近代の国際法における保障占領は、平時に相手国の条約条項の履行や賠償責任の遂行をうながすために(好例が、ヴェルサイユ条約下でのアルザス=ローレン占領でしょう)、いわば復仇や干渉の手段としてなされるのが普通なのですが、そもそも国際法など完備していない(国際法は十七世紀のオランダのグロティウスが基礎を築いたとされますが、英蘭間の対立で、大陸ではウェストファリア条約以後、認められてきましたが、英蘭戦争にまで発展した英国は長く国際法、特に海上の自由貿易を認めませんでした)ハムレットの時代ですから、デンマークが対ノルウェイ戦のために、その軍事行動を速やかにする目的で、対岸のスウェーデン領土の一部を占領して、備えた、ということなら、有りそうかな、と考えたのです。これ以外に、デンマーク領内をノルウェイ軍が行軍するのは、ちょっと難しい。

大岡氏もこのアポリアには困ったようですが、そのためにデンマーク王都をユトランド半島部に立地させ、シェラン島のエルシノア城という設定は捨てたのですが、それでもデンマークとポーランドが領土を接していない以上、これには無理がある。ということは十分に承知していたそうです。ただ、シェラン島のエルシノア城よりはマシか、と考えてそうしたと記しています。私は、単純に、フォーティンブラスが対岸のスウェーデンを通行した後、丁諾間の条約により、あらかじめスカンジナビア半島南端へとデンマークが用意し回航させた船舶で、ノルウェイ軍はバルト海を航ってポーランドを侵攻する、という策を選びました。これならば、作中にあるデンマーク領内通行も出来るし、そこが元々はスウェーデン領内ならば間には海峡もあるので、危険度は下がる。冬季の進軍は困難ですが、半島南端は結氷もしていないだろうから船舶によるバルト海を渡っての侵攻は可能だ、という理屈です。

それを含めて、私も、超有名な演劇ハムレットをSFの題材にするに当たっては、それなりの工夫をいくつか試みました。そのために、むろん、先達の作家さんのオマージュ作品にも目を通したのですが、日本の作品では、、最初の着想にヒントを与えてくれた飛鳥幸子氏のマンガ「エルシノア城奇談」(一九七〇年)、志賀直哉「クローディヤス日記」(一九一二年)、小栗虫太郎「オフェリヤ殺し」(一九三五年)、太宰治「新ハムレット」(一九四一年)、久生十蘭「ハムレット」(一九四六年)及びその試作的作品「刺客」(一九三八年)、(小説ではありませんが)黒澤明の映画「悪い奴ほどよく眠る」(一九六〇年)などを一覧し、そのうち活字媒体で役に立ったのは、大岡氏の「ハムレット日記」(一九五五―一九八〇年)と、塚本邦雄氏の定型詩劇「ハムレット」(一九七二年)及び詩誌「ユリイカ」(一九七三年二月号)に載った「蝮の巣」だけでした。

もともと歌人である塚本氏ですが、七〇年頃より「海」誌や、「NW-SF」誌などに小説を載せるようになりました。編集子の求めに応じたのだ、と思われます。ことに、ユリイカに載った後者の小説は、かなりのマニアでないと知らないと思います。数頁の掌篇ですが、毒々しい異彩を放つ傑作であります。

エルシノア宮は真夏真昼の大広間にて、惨劇の後の虚無感に屈託するホレーショが今は亡きハムレットの面影を追う、幻想譚のようでいて、実はエルシノア城で起きた惨劇のことごとくが、ハムレットの親友たるホレーショの企図するものだった、という裏面を描いて、氏の「(作品において)死の原因は殺でなくてはならぬ」という哲学と凝った作品構成が美事でした。

だがしかし、それよりなによりも、大岡氏の作品に現れた勝れた国際性、透徹した政治性が、私には新鮮だったのです。他の先行作品を貶めるつもりはないのですが、これ以外に、その時の私が企図した政治的ストーリーに見合う作品は他にはなかった。私の知るかぎり、今にいたるまで、大岡作品を超えるハムレット異聞とも言うべき創作は国内外でも、ないと言って過言ではありません。それほど緻密で周到で、現代的な作品です。これが海外に翻訳されて広く読まれんことを希望します。

(※ ただし、参考にはなりませんでしたが、読んで面白かったのは、小栗虫太郎「オフェリヤ殺し」でホレーショが実は女性で、ハムレットがウィッテンバーグに遊学中、娼婦を見初めて男装させ丁抹に連れ帰った。というジェンダーパニックな発想。および久生十蘭「ハムレット」で十六世紀にベーコンを指に巻き付けて食す、といったトリヴィアでした。ただ、拙作の作品構想自体には、あまり影響はありませんでした)

12

ハムレットとフォーティンブラスに戻ると、第一幕第二場では、クローディアス王が若輩のフォーティンブラスを侮って、失地回復を求める(正当な)旧ノルウェイ王子のことを丸め込もうとするのですが、どう考えても、紋章盟約で決めた約定では一代限り。ということは、ハムレット王亡き後、それらの領土はデンマーク王国の所領ではなく、ハムレット王個人の終身領土ですから、(ノルウェイにではなく)フォーティンブラス個人に返還されるのが正義です。しかし武断政治で危機を乗り切った兄王の後を襲って、その兄嫁たるガートルードを得て、現在の王座を獲得したクローディアスに、それは出来ない。だから正義を枉げて、老獪な大人の話し合いで、デンマーク=ノルウェイ両国間の合議に持ちこもうとするのです。

これが、実は、劇の終末にいたって、フォーティンブラスがデンマーク王と領土の権利を主張する理由になります。思いがけない棚ぼたですが、フォーティンブラスにとっては千載一遇のチャンスです。

すなわち、デンマークには何の血縁もゆかりもないフォーティンブラスですが、父親同士が、紋章盟約にしたがって、決闘した約定にもとづき、敗北したフォーティンブラス王の固有の領土はハムレット王の所有となった。

であるのならば、今、ハムレット王朝は全員、死亡して断絶の際にある。そこで彼は、ポーランド遠征から帰ってきたその足で、デンマーク王宮エルシノアに来るや、屍山血河の修羅場に立って、その王位と領土を求めるのです。デンマーク王家が絶えた今、ハムレット王の領土に組みこまれたフォーティンブラス王の領土を拡大解釈して、フォーティンブラス王子が相続する。それは、確かに紋章盟約での正義の遂行であり、またその登極の背景をハムレットは判っている。自分が彼を推さなければ、デンマークが各国の政争の道具として王位継承権争いの戦乱に巻きこまれることも承知している。

だからこそ、全く縁が無いようにみえるフォーティンブラスに「末期の一票」を投じるわけです。ゆえに、ハムレットのこの末期の言葉には非常な重みがあります。

訳語をトバしたり、または、うっかり読み過ごしたり、芝居の上演時間の都合で端折ったりするのは言語道断であり、ここにこそ、戯曲「ハムレット」の眼目がある。それまでは、なんだか人間群像としては、てんでんバラバラに見える全ての登場人物が、ここにきて最終的な惨劇で一族が壊滅して一掃された後、ただ一人、デンマークの玉座を独り占めするフォーティンブラスの姿が、エルシノアの落日に映えるのです。そして武人の彼は、同じく武人の魂を持つと生前に認めた唯一のハムレット王子を兵士らに担がせ、弔砲の轟きのなか、粛々と葬送します。

もし、フォーティンブラスが次期デンマーク国王に登極しないと、むずかしい局面となります。

北海、バルト海を囲む、あらゆる国々が王位継承権争いに乗り出すでしょうし、その結果は、おそらくデンマークの北欧の帝王からの転落です。最悪、エルシノア城は、他国に蹂躙されかねません。

劇中、ハムレットは父王を慕う若い城内の軍人や、エルシノア城下の市民たちに人気があり、またクローディアス王も(たぶん豪士上がりと思われる)ポローニアスの一子レアティーズの市民団からの人気を気にしている。

これらの近世的発想による情勢は、たぶんに、この劇を鑑賞に来ていた、一六〇〇年のロンドンの民衆の感情だと思われます。しかし、それだけではありません。他ならぬエリザベス女王(一世)が直面していた難題に、デンマークも直面しているのです。チューダー朝最後の君主たるエリザベス女王には子がいませんでしたから、次代の王はスコットランドのジェームス王を呼ばねばなりませんでした。彼はエリザベス女王がそうであったヘンリー八世ではなく、ヘンリー七世の血を引く血統として、スコットランドからイングランドに迎えられ、スチュワート朝を開いたのです。

当然のことながら、「ハムレット」はエリザベス女王も天覧しに来ている劇ですから、ロンドンっ子は皆、こうした貴顕の一族の関係や行く末についても、熟知しています。そうして女王と一緒に、かなり主題的には危うい芝居を楽しんでいたのです。というか、ロンドンの市民にしてみれば、王様や王朝が変わったからといって、さほど生活に変化はないので、カトリックないしプロテスタントへの弾圧政策を露骨に取る王でも来ないかぎり、あまり政権交代には無関心だったと思います。当時は、カトリック、プロテスタント、それに国教会の三つの勢力が並立していましたので、互いのパワーバランスが拮抗していれば、それほどの騒ぎにはならない。たまに、ブラッディ・メアリーのような女王様が来ると大騒ぎですが、だいたいイングランドでもスコットランドでも、こうした矯激な王権は長持ちしません。スコットランドからメアリーの子であるジェームズ王が来ても、ロンドン市民の多くは構うことはなかったでしょう。

同様に、大陸から王が来ても、別段、騒ぎ立てることもなかったのです。今の(いや、昔ならもっとでしょうが)日本で、外国から天皇家に人が入る、となったらウヨクが騒ぎそうですが、それは、たとえ擬制とはいえ、万世一系という建前があるからで、だから皇室に海外の女性が嫁ぐことは、ちょっと考えにくいでしょう。しかし、欧州では、それは普通のことです。十八世紀にスチュアート朝が断絶した後、英国は、国内のカトリック系の血統を忌避し、ドイツからジェームズ一世の縁戚に当たるゲオルク・ルートヴィヒを招いて、これをジョージ一世とし、ハノーヴァ朝が立ちます。ゲオルク王は英語が話せず、ために議会に政治をまかせることが多く、そこで議員内閣制がこの時期に確立するのですが、それはまた別な話です。とにかく、卑賤の下々には王様が誰であろうが、知ったことではなかったのです。

「ハムレット」では、為政者が気にするほど、エルシノア市民団の力が強く、彼らに人気のある王子(たとえばハムレットや、それがいなくなると、今度はレアティーズのように)を擁立して、王権を放逐して、自由都市宣言をするのではないか、という懸念もあったと思いますが、それはヨーロッパでも割と進歩的だったイタリアやその他の国々での事情であり、イングランドで芝居を見ていたロンドン市民には、あまり縁のない発想だったと思います。

島国である英国ではルネサンスも遅咲きでしたが、その分、ブルジョワジーの生長も後れをとっていて、錯綜する政治情勢の中で清教徒革命が起きて内乱状態となりますが、クロムウェルの死後は、また王政復古でもとに戻っています。ある意味、イングランドはとことん保守的な国柄なのでしょう。

ただ、ガートルードは、主人公の父王ハムレットが亡くなってすぐ(劇中で「たった二ヶ月」とハムレットが嘆いています)、その亡夫の弟と結婚したことで、ハムレットの嫌悪感を招いています。中世のキリスト社会では、これを教会法で禁じていたためです。

しかしながら、ルツ記で説明したように、こうした婚姻の形は、レビレート婚と言って、寡婦が、子をもうけないで死亡した夫の兄弟と結婚する慣習は古代からありました。理由はいろいろありますが、文化人類学的に言うと、古代社会では女性はその部族にとって財産であると同時に、別な部族との接着剤のような存在でしたから、一度、二つの部族が婚姻して、絆を結んだら、それを維持するのが女性の務めでした。夫が先に死んだら、絆が切れますので、婚資の問題とか、他に経済的理由もあるのですが、とにかく二つの部族を結びつけているのは、女性なので、亡き夫に兄弟がいれば、それと再婚するのが自然だったのです。日本では、もらい婚と言われて、これも普通の習俗でした。

13

一点のみ、留意してほしいことは、ハムレットのいるデンマーク王国は、実際には「ハムレット朝」ではない。ということです。ガートルードこそが唯一無二の直系王権を持つ人間であり、ですから彼女はクイーン・ガートルードと呼ばれているでしょうが、それは王の側にいる王妃(クイーン)だから、ではなく、彼女みずからが女王(クイーン)だからです。ゆえに、兄王が亡くなった後、弟のクローディアスは彼女に求婚して、王位を継ぐのですが、実際には王権の権威はガートルードにあります。

私は、彼女を伝説のハーラル青歯王まで遡る血統の末裔だ、と拙作には記しましたが、さすがにルーン文字の石碑にある人物ですから、それはないでしょうが(青歯王は、無線通信の規格ブルートゥースの語源です)、ともあれ、「ハムレット」におけるガートルードは、一見、クローディアスの謀略に巻き込まれた、夫を亡くした弱い女性のように見えるかも知れませんが、それは違います。彼女こそがデンマーク王家の血統にある重要な人物なのです。そしてその血は王子ハムレットが継いでいる。クローディアス(王弟)も、先王ハムレットも、ともにガートルードの後ろ盾なしでは、つまり、その血筋と婚姻によって結ばれなければ、なんの権力も持ち得なかったのです。それを忘れてはなりません。

これらの事情は、当時のロンドン市民には、きっと、身近に、かつ切実に感じられるものだったでしょう。なんとなれば、舞台のガートルード役を、そのまま舞台を見下ろす貴顕席から、エリザベス女王が天覧していたからです。彼女は、ある種のトラウマからか、全ての縁談を断っています(正確には、議会に拒否させている)。当時の王族の婚姻は、すべて政略結婚ですから、これは特異なことでした。スペインのフェリペ二世王からのプロポーズなどは、英国がカトリック・リーグの軍門に降るを意味しますから論外にせよ、ハプスブルグ家やヴァロア家との婚姻も模索はしたが、結局、実らなかった。

イングランドでは、ある時点から彼女の「処女性」が掲げられ、称揚されますが、それはもうエリザベスに結婚と出産の見込みがない、と政権首脳や議会が判断したからです。しかし、エリザベスには子がいません。ゆえに、彼女が死ねば、この王朝の血は絶える。すなわち、テューダー朝は終わりを告げる。かといって、あだやおろそかに後継者を生前指名したら、今度はいつクーデタで彼女の政権が倒されるか判らない。皮肉なことに、彼女の危機は、最大の危機であるかのように見えたアルマダ艦隊を打ち破った後の、比較的平穏だった第二期治世により強く大きくなっていたのです。

これらの事実を一番、よく知り判っていて、同じグローブ座で観覧していたロンドン市民たちは、けして他人事ではなく、デンマーク王朝の血まみれの最期を見守っていたと思われます。

これをまず理解していないと、「ハムレット」という劇そのものが置かれた、国際政治的な位置づけが判らないでしょう。なにかというと、すぐに家庭内の不和や不貞といったところに目が行きがちな日本的なオマージュ作品のあれこれとは、画然とことなる、大岡氏の「ハムレット日記」の勝れたる特徴もそこにこそ、あります。シェイクスピアの「ハムレット」は、家庭内のミニマリズム的な悲劇なんかではない。実に、バルト・北海をめぐる壮大な国際政治の駆け引きを描いたドラマなのです。デンマークの王座を獲得する、という野望は、文字通り、当時の欧州北部の権力すべてを握る、と同義でした。軽々に、そこに恋愛やら家族の絆などを絡めては、それが見えてこない。

ありとあらゆる出来事に、政治的色彩を帯びさせるのは、私の悪弊かも知れませんが、こと、ハムレットに関しては、わけが違う。王子ハムレットは、ただの跡目相続に破れた嫡子ではありません。彼は何よりも、北欧同盟の盟主デンマークという武断国家の跡継ぎなのです。これは私が書いたホラ話ではなく、現実の歴史であり真実です。

中世後期に、カルマル同盟というものがありました。これは、主にハンザ同盟を宿敵として北欧三国が同盟を結んで相対したバルト=北海をめぐる経済戦争の盟約です。ハンザ同盟は自由都市の連合であり、領土的野心はなかったため、主に経済面での戦争ですが、当然、そこには干戈を交える場面もありました。

一四世紀末、デンマーク王母マルグレーテによって、デンマーク・ノルウェイ・スウェーデン三カ国の同盟により、「ハンザ撃つべし」との盟約が結ばれ、同盟締結の地がスウェーデンのカルマル(スウェーデン南東、バルト海に面した都市)だったので、この名があります。これは、マルグレーテ女王を戴く同君連合として結成されたのですが、早くもスウェーデン、ノルウェイは独立を図り、粛清されたりしています。以後、数百年にわたってデンマークは一強で北欧随一の武力国家として、ハンザ同盟の経済戦争にも打ち勝ち、最盛期の十六世紀初頭には、北海からバルト海の制海権を握る軍事大国でした。

九世紀にハーラル美髪王が統一を果たしたノルウェイは内戦の後、一四世紀にペストにより王家が断絶し、デンマークの従属下に甘んじ、この歴史は、なんとナポレオン戦争まで続きます。

だとしたら、多少、北欧に知識のある観劇者がいたとして、デンマークが、こうした武断国家の側面を見せるのは、むしろ当たり前のことだったでしょう。そして、シェイクスピアの劇団、宮内大臣一座のグローブ座に観劇に来る観衆は、主役のリチャード・バベッジ演じるハムレットの帰属するデンマークが、すなわちイングランドだと思って見ていたはずです。北海に大きな鏡を立てて、反転させれば、そのままスコットランド、ウェールズ、アイルランドを従える強国イングランドが、北欧ではデンマーク一強のカルマル同盟となるわけです。

一五二〇年にはデンマーク国王が、反抗するスウェーデンに対して、「ストックホルムの血浴」と呼ばれる騙し討ちの虐殺を行なって、両国は決裂し、血浴事件で父を殺されたグスタフは、民衆を率いてスウェーデン解放戦線を戦い、デンマーク王軍を破り、独立を勝ち取ります。彼がスウェーデン初代国王グスタフ一世となりました。王政に移行後、カルマル同盟を離脱。やがて一七世紀にバルト帝国を築きますが、その後衰退し、バルト海の覇権争いに負けて沿岸領土を失ない、ナポレオン戦争の波紋でフィンランドをも失ないます。

「ハムレット」では、やはりデンマークが一強で、次がノルウェイかスウェーデンか。フィンランドは影も見えないのは、こうした歴史的背景があるからです。そして、イングランドは、どういう訳か、デンマークに朝貢する義務がある。という風な設定になっています。この丁英間のよしみを利用して、クローディアス王が「この書状を持ち来る者は反逆者ゆえ処刑されたし」との親書をハムレット随行員のギルデンスターンとローゼンクランツに託し、ハムレットはそれを見つけて改竄する、という脇筋はここに由来します。

まあ、現実の歴史や出来事はともかく、デンマークが武勇国家で、その王は尚武の漢だ、という認識は、だから、当時のグローブ座の観客も判って観ていた、と思われます。エリザベス一世の波乱万丈の個人史は、つとにロンドン市民の知るところでしたでしょう。

ヘンリー八世が最初の妻キャサリンと離婚し(そのために彼はカトリックを離れ、自ら国教会を樹てます)、アン・ブーリンと結婚して生まれたエリザベスですが、彼女が三歳になるやならずやでアン王妃は斬首台の露と消え、エリザベスの王位継承権も失われます。その後の有為転変の挙げ句、ようやく彼女が玉座に着いたのは、二十五歳の時ですが、その後も変事はつづきました。

ハムレットという架空の王子の物語でも、それは観客には割と身近な存在として在ったのではないか、と思うのです。

エリザベス一世が異母姉メアリー一世と骨肉相食む政争をつづけたり、あるいは九死に一生を得たりしたことは、まだ民衆の記憶に新しかったはずであり、国内でもカトリック、国教会、プロテスタントと宗教をめぐる争いは尽きず、なんども斬首台から逃れている人生は、それ自体が劇的でもあります。

すなわち一六〇〇年当時の観客が観ていた芝居「ハムレット」とは、そういう劇だったのです。下々の民衆と共に、その劇を天覧していたエリザベス女王自らが、その劇中に自分自身を覗きこむような、そして劇中でデンマークとされている宮廷は他ならぬエリザベス朝のそれであるかのような、「ハムレット」とは、なによりもまず、当時において、非常に「現代的」な戯曲だったわけです。

エゴセントリックな観客たちが、その舞台がアテネの森だろうが、イタリアの商業都市ヴェニスであろうが、すべてグローブ座があったロンドンと見なして観劇していたことを逆手にとって、シェイクスピアが仕組んだ鏡映しのマジックでもあります。なんだ、ロンドンと変わらないではないか、と思いつつデンマーク王子の物語を見ているうちに、観客は作劇の魔術に幻惑されて、それが現実のロンドンであり、エリザベス朝のイングランドに他ならないことに気づくのです。

14

シェイクスピアの作品でも最も長いこの戯曲には、ありとあらゆる要素が詰めこまれています。単なる悲劇ではなく、時として、下世話な会話を高貴な人間が話す喜劇的一面もあり、恋があり、宮廷内の陰謀や政争の駆け引きがあり、そして国際政治の大きな渦の中に翻弄されていく人々があります。その結果、ほとんどの主要人物が死に、ガートルード朝は壊滅するのです。沙翁の四大悲劇の中でも、戦役でもないのに関係者一同が全滅する悲劇はこれだけです。

そして最後に、毒に冒されたハムレットは、国家の行く末を案じて、ポーランド遠征から帰投した隣国ノルウェイのフォーティンブラス王子が訪れたことを聞き、ほんのわずかな期間であれ自分の王国であったデンマークの次期王としてフォーティンブラスを指名し、そして死ぬ。

これを観ていたエリザベス女王からロンドン市民たちは、当時、なにを想い、なにを考えていたのか興味あるところです。それは他でもない、このイングランド王国の明日の姿だったからです。彼らは、ほとんど劇中に姿を見せない影の主役たるフォーティンブラスに、スコットランドで母メアリーの復仇を胸に秘め、隠した爪を研いでいたジェームズ六世、つまりエリザベス一世の死後、スコットランドとイングランドの同君連合の長として、ジェームズ一世王となり、エリザベス女王のテューダー朝を残らず掠めとることになる人物の影を見なかったでしょうか。

スコットランド王宮は、イングランドに勝り劣りなく陰謀渦巻く魔窟でした。幼少時からエリザベス同様、運命の転変によって目まぐるしく左右される中で、ジェームズは育ち(彼は母メアリーの顔も知りません)、男色家としても有名ですが、やがてデンマーク=ノルウェイ王国のフレデリク王の娘アンナと結婚します。

その頃には亡くなっていましたがフレデリク王は、ティコ・ブラーエを後援した人として知られており、ジェームズ王もまた、デンマークはエレスン海峡のヴェン島にあったウラニボルグの天文台にてブラーエと逢っています。この地は各国から数多の学者ならびに貴顕が集い、私は拙作「兇天使」において、ここが当時の一種の情報センターであった、という推測を立てておきましたが、あながち間違ってはいないでしょう。天文学(当時は占星術を兼ねていました)に関心をもつ各国の要路にある人々が集うその天の館にて、どれほどの情報や陰謀が行き交ったの、判りません。

パトロンの王の死後、ブラーエはお抱えの道化師や犬を連れて、ヴェン島を後にして、プラハへ向かいます。そこでは神聖ローマ皇帝ルドルフ二世の庇護が得られたのです。しかしながら、ヴェン島で彼を見たという創作で、シェイクスピアの脳裏に、その時、道化師と共に精神の荒野を彷徨う老王のモチーフが生まれ、それがリア王となって結実した。というのは、まったく私の空想でした。

ロバート・セシル卿は、一六〇三年、エリザベス女王が重体になってすぐに、スコットランドへジェームズ六世のイングランド王即位の準備に取りかかっています。どう考えても、エリザベス女王の存命中のもっと以前に、彼女の意向に反して、その重臣だった国王秘書長官ロバート・セシル卿が内通していたのは確かです。

そして、セシル卿の父ウィリアムはこの時点では死んでいますが、前任の国王秘書長官として、今でいう秘密警察長官フランシス・ウォールシンガムに諜報網を作らせ、英国の秩序安寧を保つための謀略をめぐらせた人物であります。十四世紀のエドワード三世時代に作られた星室庁(スターチェンバー)を用いて、絶対王政の抵抗勢力を弁護士も陪審員もなく平民から貴族までを裁く権能をもちます。事実、数々の陰謀を暴き、政敵を屠っており、ウォールシンガムの死後は、息子ロバートをその職に就けようとしますが、女王の反対に合い、自身がそれを務めます。やがて宮廷では、政務の一切はセシル親子が牛耳っているとまで評されました。

当然、これらの事情は、ロンドンの上級市民らの知るところになります。最大の政敵エセックス伯が反乱を起こして捕縛され、処刑される前にウィリアムも死去しますが、その後を襲った子のロバート・セシル卿が、ジェームズ六世との密約や通牒をしていたのは確実でしょう。そのままであれば、混乱は必至だった王位継承は何ごともなく執り行われ、イングランド王ジェームズ一世王の即位後には、その国王秘書長官として重用されます。

おそらく、「ハムレット」を観劇していた観衆やエリザベス女王は、劇中で、こと娘のオフィーリアに対してだけは親馬鹿ぶりを晒して好々爺の様子を見せるが、その実、怜悧な宰相としてクローディアス王に仕えるポローニアスを見て、誰もがウィリアム・セシル卿の姿をそこに二重映しに窺ったことでしょう。ポローニアスは、新王に巧みに取り入りますが、反面、フランスへ留学する息子レアティーズには、密かに目付をつけて、その行動確認をするほど、徹底した諜報活動の長でもあるのです。セシル卿とウォールシンガムを合わせたような造形です。ただし、国家安寧のために、セシル親子は心血を注ぎましたが、女王なら女王など特定の個人への彼らの忠誠心はなかった。このあたりもポローニアスと似通っています。

エリザベス女王の死後、ジェームズ一世王が即位すると、シェイクスピアの所属する宮内大臣一座はジェームズ一世がパトロンとなり、「国王一座」となります。一座の設立勅許状には座長のリチャード・バベッジと列んでシェイクスピアの名も宮内官待遇として連なっています。当然、そこでも、「ハムレット」は上演されたでしょうが(さらに国王一座として宮廷内でも公演したとあります)、ジェームズ一世が、それを天覧して、いかなる反応を示したかは、判りません。まあ、彼は劇を見ようと見まいと、大して気にしたとも思えませんが、生前の女王を知る人が見ていたら、複雑な心境になったかも知れないな、とは思います。

ただ一つ言えることは、ハムレットならぬ、エリザベス女王は絶対に「末期の一票」をジェームズには投票しなかっただろう、ということです。

以上をもちまして、「日本人とユダヤ人」講読を終わらせて頂きます。

いろいろと間違いや勘違いその他が多いと思われますが、遠慮なくご叱正ください。斧正を請うのに、やぶさかではありません。アカデミズムの人間でもない、浅学非才な私にとって、この一年間にわたる作業(※)は、少ししんどいものでしたが、長年、ずっとやりたかった仕事でもあり、これで、ようやく、「日本人とユダヤ人」という愛読書から得られた万分の一でも、お返しが出来たら、と思っております。

では、これにして失礼いたします。

お付き合い下さいまして、ありがとうございました。

※)この講読は、当初、Facebookページにおいてなされたものを校閲、改訂して、noteに転載している。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?