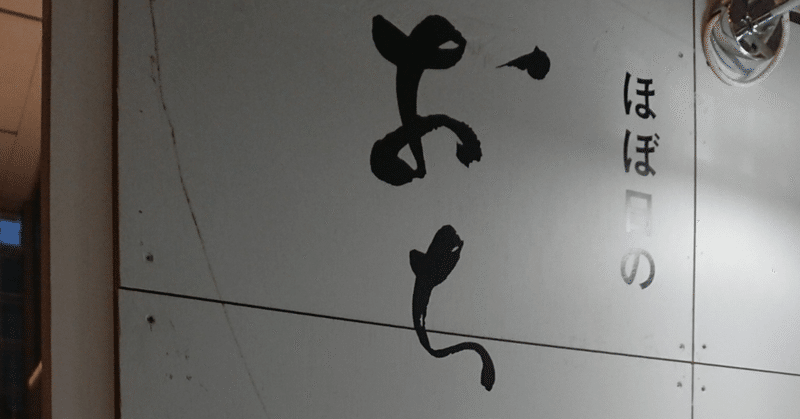

「書」のことが一気に分かった気になる授業2歳から200歳まで #ほぼ日の學校

「ほぼ日の學校」アドベントカレンダー17日目の授業紹介は、

石川九楊さんの『書は、なぞってみたら生き返る。』です。

授業紹介・視聴動機

書は、なぞってみたら生き返る。

石川九楊 (書家・評論家)

「書ほどやさしいものはない」。書家の石川九楊さんが、書の鑑賞法を教えてくれます。石川さんおすすめの鑑賞法は「なぞる」こと。古典の書をなぞってみれば、筆の入った「力・深さ・角度」がわかって、一点一画に秘められたドラマを感じ取れると。難しいと思われがちな書の世界が、まったくちがって見えてくるかもしれません。

公開日:2022.07.29

石川九楊(いしかわきゅうよう)

書家・評論家

京都精華大学教授・同文字文明研究所所長を経て現在、同大学名誉教授。1945年福井県生まれ。京都大学法学部卒業後、会社勤務を経て1978年に書家として独立。以来、作品制作と執筆活動に専念、いずれの分野でも最前線の世界大の表現と論考を続け、現在まで書作品1000点、著作100冊以上を世に送り出した。ほぼ日では糸井重里の掲げた「おちつけ」の思想を書で表現いただき、ほぼ日では定番のアイテムとなる。

先日、東京国立博物館の150年記念特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」を見に行きました。思った以上に楽しめました。その中に、「書」もありました。せっかく来たので、少しでも気に入ったものを探そうと、「書」も見てまわりました。お気に入りを見つけることまではできたものの、そもそも書について、良しあしがわからない。あれ以来、「書」が気になっています。以前、書道をテーマにした、『とめはねっ! 鈴里高校書道部』という漫画を読んだこともありますが、細かいことは覚えていません。

「書」について知りたい今、ちょうど、この授業を見つけました。

石川九楊さんの言葉

書というのは本当は非常に分かりやすいんですけども

いま我々が「書というのはこういうものだろう」思っている

一般的な通念というか常識がそれが実は書を見えにくくしている

はい。わかりません…

でも、授業を聴いて、それが一気にわかるようになりました。

「書」に対する誤解

3つぐらいの誤った見方

凝り固まった角度から書というものを見ようとする

1つ目 書を見ると

この字 上手いの? 下手なの?

上手いか下手かを第一に考えるんです

例えば 音楽や絵画の場合

教育レベルではあるにしても

普通はそういうこと言わないのに

上手いのか下手なのか

相田みつをは上手いのか下手なのか

武者小路実篤は上手いのか下手なのか

そういうふうな見方をする

まずその見方をやめていただく

第2番目は 例えば掛け軸があったり

扁額といって額が掛かってたり

あるいは展覧会で作品が出てる時に

特にかなの書がかかってたりすると

博物館なんかで見てると…

「あ、きれいね」と言って過ぎる人と

横で「わがせこが…」と読んでる人と

そうすると読めた人がえらいと

なんか引っかかるけども

「あ、きれいね」だけで過ぎちゃう

要するに 何と書いてあるか

というふうに書については見ない

それは判読してるだけ

話し言葉というのは肉声以外の話し言葉はない

書き言葉も同じで

だから肉を伴った文字

僕は最近「肉文字」と言うんですけど

肉文字以外の文字はないんです

「風」という明朝体にした場合には

ある一人の概念のようなものだけを

中心の近くにあるものを

いろんな意味合いは全部脱ぎ捨てて

最大公約数みたいなものを

引っ張ってきたのが明朝体活字

2つ目は

どのように書かれてるかです

どのように肉がついて書かれてるか

というのが文字であって

書というのはそれを見るのであって

「あ、風ですね」というのは

書として なんの意味もない

なにも見てることにならない

3つ目の誤りは 書というものを

美術のようなものだと考える

絵画のようなものだと考える

絵画は線で形を描いて色付けする

書は色は使わないで 白と黒で

線でもって文字を書き並べていくと

その書きならべ方に

美のようなものが出てくる

と言うような…

美術の延長線上のようなものとして

考えないということですね

これ最近わりとクリアになってきたんですけど

じゃあどういうものとして見たらいいか…

これは比喩ではなくて

書というのは彫刻と音楽と

掛け合わせてできているんですね

文字を単位に考えるんじゃなくて

一点一画がどのように書かれているか

一点一画のその書きぶり

それがどういうふうに構成されて

一字を成し

その一字が次の文字を

どういうふうに構成させて

次の字を作り

それがまたどう受け継いでいくか…

ずーっとそのプロセス

筆を彫刻のノミと見立てて、それが動く、展開することで音楽となるようなもの。

実際に、昔は印や石に彫り込んだものがあり(篆書)

そこから、木簡に書かれた文字(隷書)

に展開していく。

さらに省略された(草書)

草書が正式な書体を目指して、楷書ができた。今では、正式な書体の楷書から崩れて、草書になっているように言うが、歴史的には、石→木簡→…→崩れた書体→(公式化)→楷書 ということになるらしい。

なるほど… すごくわかりやすい。一気に文字の歴史がわかった気になります。

王義之はなぜ書聖なのか。

楷書体はどういう文字かと言うと

石に彫った形を筆でも書くようになった

単純に言ってしまうと石に彫るんですね

だから「エッジ」

書というのは一つの画のエッジ

エッジが動いていく

エッジというのは彫刻です

ぐっと彫り込む

ハライ 特に右ハライは

こうなって 最後こうなるでしょ

(太くなって シュッと細くなる)

これは筆の形じゃないんですよ

これは石で切った形を

筆で再現しようと思うから難しい

現に王羲之(おうぎし)でもこう持ってきたのが

止めた状態で終わってる

筆の象徴が

上に篆書、隷書体 正書体があって

その末端で草書体を整理して

次へ行くきっかけ

出発点になった人が王羲之なんですよ

だから書聖王羲之というわけで

あの人は書道が上手かったから

じゃないんですね

なるほど、「書」を今に続く、形に変化させた、まとめたから書聖なんですね。最初の人だったから、それをお手本にもするんですね!

書の見方

だから一画を見る時に彫刻だと思って見るんですね

それから音楽的にどう展開して

また次に彫刻的にもう一つ次のレベルで

そこに作者の意識みたいなものを

重ねようとすると起筆というのは何か

と言ったら「決断」ですね

何か始める時は

どうしよう…と逡巡しながら

えい!もういいかと思って決断して

最初の起筆のところには

決断の意識みたいなものが

封じ込められている

それから送筆 本体部分には

持続する意思みたいなもの

継続は力なり

なんて言った人いますけど

継続する 持続する力みたいなもの

それから終筆には断念ですね

もう終わりです さよならです

決断と持続と断念のその意識みたいなものがそこに

投影されてるというふうに見れる

書をなぞる

普通は指でなぞればいいわけですが

本当にその中に入り込もうと思ったら

筆でなぞってみる

筆でなぞるといっても

上に置いたら潰れちゃいますから

脇に置いて

どのぐらいの力で

どういうふうに入って

どういう速度で

一つは深さですね 深度

どういう深さで入っていくのか

どんな速さで展開しているか

ゆっくりの場合と速い場合と

速い場合ピャッとエッジが

立ちますから分かりますし

ゆっくりやればグッグッと

その跡が少しずつ出てきますから

もう一つは角度ですね

まっすぐに入る場合と…

筆は垂直に持って

まっすぐに立てて書きなさいと

これは俗説です

いずれにしても 垂直にではなく

必ず筆は傾くわけですね

そうしないと字は書けないです

筆を立てて書いたら

同じ太さにしかならないですから

斜めに入っていけば筆が広がっていく

真っ直ぐだったら持続される

その角度ですね

深さと速さと角度の

3つの関数で一つの画ができていて

それが次の画 次の画を作っていく

そういう角度で追ってもらえれば

一画の書きぶりは分かる

ということになります

なぞれば分かる

なぞる時のポイントは

深さと速さと角度に目を付ける

なぞることでわかること

書というのは 今言ったような形で

一点一画の書き方を辿っていくと

その人が生き返ってくるんですよ

ある意味では具象的に

顔は分かりません

だけど筆先が紙に触れて

そしてそれを どんなふうな具合に

どういうふうに動いてるか

ということは辿れますから

歴史学者というのは 書物など

文字に書かれたものをベースに

歴史を組み立てていくわけですね

それは書いた人の視点が入ってきます

反対側から見てない

斜めからも見てない

書の場合は実際に

顔も分からないし

スタイルも分からないけども

書いている筆先の動き

力の具合や速さや深さ

時間的な展開みたいなものは辿れる

ここで生きだしてくるわけです

それが例えば

同時代の他の人と全然違ってたら

全然違うということが分かる

ものすごい新しいことを

したようなこと言ってても

書が同じような手つきであれば

そんな大した変わりはないんだ

ということも分かりますね

生き返りますから

降りてきますから

書をなぞって、その人が考えていたことを再生する。

まずは、脳内で、筆を持って、なぞるところから始めたくなりました。その時、細かい、ハライ、止めにも注目をして。いかに細かい動きをしているのかがわかる内容でした。

日本にも影響を与えた北宋の書家・詩人、黄庭堅のエピソード

本人が述懐してますね

だから意が満ちて 心ですね

意思の意 心が満ちても

筆がかつては追いつかなかったと

だから意が満つんだけれども

それを筆でもって書き表わすことが

できなかったと

ところが旅の途中で

船の中でベテランの船頭が船を漕ぐ

竿の捌き方を見て分かった

竿の扱い方を見て

書法の新法を自覚したと

それでもって 意の至るところ

自分の思った通りに

筆が使えるようになった

だからトン、スー、トン一で

三折法で書くというのは

それは既成の一つの法則ですから

そこに捉われてたわけです

そうじゃなしに3のところから

もう一つ細かくして

起筆 送筆 終筆を

起筆の起筆 起筆の送筆 起筆の終筆

送筆の起筆 送筆の…というように

細かくやっていったら

自分がこの思っているところが

表現できるようになったと

だから三折法から多折法へと

だから一画を書くのに

トントトン トントン スッ グー

と書くようになったんですね

そういう書法というのが

ここに確立して

書の歴史はまた新しい展開を見せる

あぁ、そして、時代時代に、こうしたエポックメーキングなこともあったんですね。このエピソード一つが輝いて見えました。

まとめ

石に掘ったものが、木簡になり、それが崩れて草書になり。でも、それを正式なものにしたく、楷書ができた。それは石に掘ったもの、政治で使われる字体に昇華したものでした。木簡が、その縦の長さが巻物の縦の長さになり、巻物を壁に掛けたものが、掛け軸で。文字の形、「書」が見られる形の変化も一気に(おおまかに)理解できました。すごい!

「書」って総合芸術なんですね。

一つ一つが絵であり、彫刻であり、それが並ぶ、音楽性、連続性のおもしろさ。それが物語や詩に乗れば、また別の意味ももって。そして、中国では、政治家の挫折の歌でもあるという。部分部分を見ること、どういう意図を持って一字を表そうとしたのか、全体でどう見えるとよかったのか。ちょっと「書」を見に行こう。都内にもある様子。2023年は、ちょっと「書」を見に行ってみよう。おもしろい授業でした!

いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。