ご家庭でできる製本マニュアル

手持ちのスクラップブックを集合させてみたところ。最初はそこらへんにあった使いかけのノートやノベルティのダイアリーを再利用していたのだけど、途中から自分で製本したのを使うように。製本を始めるきっかけも、集めた紙(30年間くらい放置されたコピー用紙とか、緩衝材としてぐしゃっと入っていたいい感じの紙を引き伸ばしたものとか、黄ばんだセロハンテープつきの古い包装紙とか)のちょうどいい利用法がそれしかなかったから、という、いずれにせよリサイクル目的です。エコというより、紙ものの供養・成仏です。

上から見ると、ほぼ全ページ何かしら貼りつけてあるもの(右端とか)は膨らんでるのがわかります。いま全国のロフトさんを巡回している紙ものイベント「ライフライクボックス」に、ハンドメイドのノートを置いていただいているのですが

全体的にふわっとつくってあるのは、いろいろ貼り付けていくと最終的にこうなるというのを見越して。背脇の溝も、ほぼ意味をなさなくなります。

1冊埋めたら次、ということをやっているので、ノートごとに時代が違うはずなんですが、貼り付けるときに厳選してるので、自分の好みを思い出す貴重な資料になっています。雑誌ぜんぶとっておくのは無理だし、惹かれたとこを再度開くのも数が増えてくると無理になってくるけど(惹かれてなかったとこにあとから惹かれるということもありますが…)、凝縮させておくと見やすいですね。

マスキングテープの見本帳もあります。クッキングシートやワックスペーパーを本文用紙にすると剥がせるので、あとで配置換えしたり、どうしてもというときはちょっと使ったりできます。販売しているノートにもワックスペーパーを挟み込んでいるので、そんな感じで使ってください。ほかに、シールをはがしたあとの台紙をとっておくという手もあります。

集めた紙袋の柄も、表紙にすると有効活用できます。表面コーティングされているものが多いので、汚れにくいというメリットもあります。

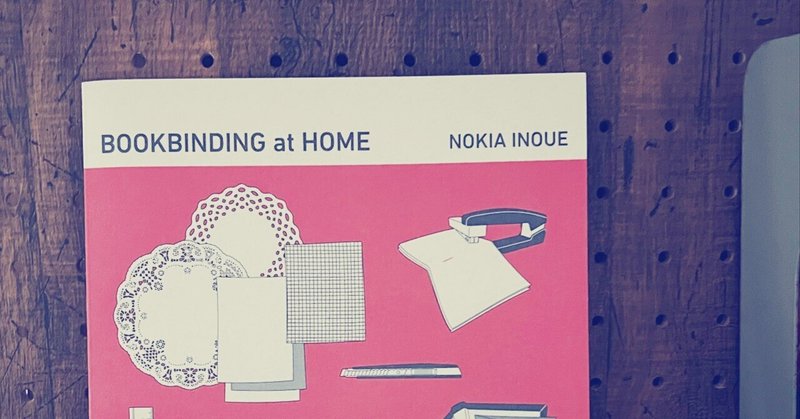

そんな感じの製本ノウハウを集めた同人誌をつくってみました。

最初の頃は、自分が知っている方法やよく使う方法だけさくっとまとめようかなーくらいに思ってたのですが、このさい、家できそうなものを網羅してみたいなと思い、分類・整理して、本体の製本方法(12種)+表紙のつけかた(5種)を掲載しています。基本はアリスブックスさんで通販してますが、ライフライクボックスにも置いていただいてます。現地では見本も見れると思います。

参考文献はこちら。奥付ページに載せておいたのですが、どのみち、どちらも入手困難です。この手の本、確かな需要はあるけど出たら即買い、というものでもない(あるとき急にやりたくなって探す)ので、そもそも数が少ないと思うんですよね。わたしの同人誌もそのうち入手困難になるだろうなと思います。そのうちやりそうだな、と思うかたはいまのうち押さえておいてください。

ひきだしのほうは、製本方法が載ってるわけではないんですが、全体を俯瞰して分類するときにとても助かりました。いま依頼できる、ほぼすべての製本技術が載っているので。あと、製本見本がいくつか付録でついているので、これ観察するとだいたいどうすればいいのかわかりますね。

ひきだしは毎回売り切り御免なのでもう難しいですが、「印刷所や製本所が得意とする製本・加工技術をまとめた本」などは、イエローページ的に何かしら定期的に刊行されているのではと思います。書店で探してみてください。

美篶堂さんのほうは、わたしがずっと頼りにしてる本で、表紙の付けかたや箱のつくりかたなどがわかりやすく解説されています(本文製本部分は実はあんまりないですね)。ただ、ガチプロすぎて素人にはちょっと難しい作業も途中にあったりする…。おそらくこれでも相当手加減してくださってるとは思いますが。この本については、もしかしたら改訂版が現行であるかもしれない。

さっき書いたように、わたしの同人誌では全部図解で説明しているのですが、写真もあると理解しやすいかもしれないので、飛ばし飛ばしですけど、ここに一部置いておきます。現場はこんな感じです、という。

通しで見てみたいかたは、ツイートスレッドのほう見てください。

https://twitter.com/yue9/status/1444292863081152518

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?