足利直義の仏教理解と光厳院——「高野山金剛三昧院奉納和歌短冊」所収釈教歌について

述懐歌の中に

しづかなるよはの寝覚に世中の人のうれへをおもふくるしさ(1799)

左兵衛督直義

足利直義は足利尊氏のすぐ下の同母弟である。優柔不断な兄を支え、後醍醐との対決や室町幕府の成立に大きく寄与した。幕府成立後は兄・尊氏に代わって幕政を主導したが、やがて執事・高師直と対立、失脚。南朝方に下り挙兵して師直らを排除するも、最後は尊氏・義詮とも敵対し敗北。鎌倉に幽閉され、失意のうちに世を去った。

直義は為政者としての立場を強く自覚し、自らを顧みる謹厳実直な人物であった(森暁夫『足利直義』)。上記に掲げた和歌は『風雅和歌集』巻十七雑部下に採られた述懐歌である。深津睦夫によれば、同集の述懐歌群にあって世の人=民を想う歌は光厳院と直義のみであり、光厳院が直義を為政者として認めていた証左とされている(深津睦夫『光厳天皇』)。

このように自らを顧みる内省的な姿勢は幕府成立後、政務を執る中で後天的に身につけられたとも考えられるが(亀田俊和『足利直義』)、心のありようを重んじる仏教の影響も大きかったのではないだろうか。

直義の信仰については禅宗への帰依がよく知られている。禅宗は自心に本来備わっている仏性を顕現させること(見性成仏)を第一の目的とするが、直義の自己観察的な和歌からは禅宗や「唯だ識のみ有りて境は無し」、すなわち、あらゆるものは自心によって変現されているという唯識法相宗に対する理解も伺える。

宝積経要品

康永三年(1344)十月八日、足利直義・夢窓疎石・足利尊氏によって筆写された『宝積経要品』(以下、『要品』)が高野山金剛三昧院に奉納された。『宝積経』は大乗仏教徒がいかに修行すべきかを説く経典で、『要品』はそのうちの重要な品(チャプター)を抜き書きしたものである。

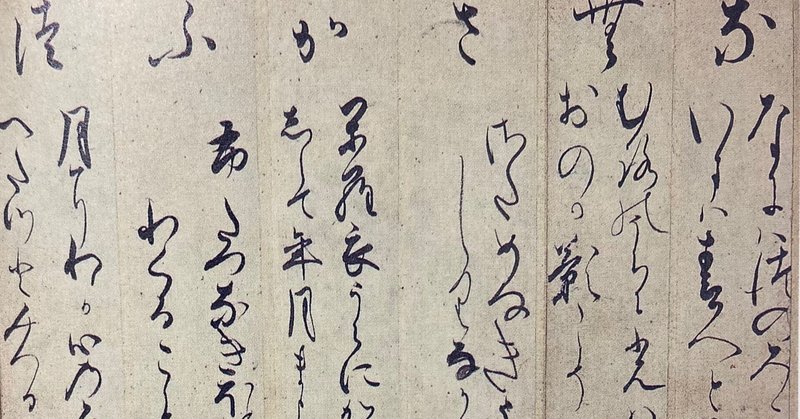

この『要品』は和歌の短冊百二十枚を貼り継いで折本とした裏に書写されている。直義自筆の跋文によれば、和歌短冊は彼が先年霊夢によって得た「南無釈迦仏全身舎利」(なむさかふつせむしむさり)の頭字を取って、光厳院(光明院とも)・二条為明・冷泉為秀・高師直・三宝院賢俊・夢窓疎石・頓阿・兼好などといった公武僧俗に和歌を求めたもので、和歌を進めた「詠歌之衆」に仏縁を結ばせ、二世の安楽を願うためにこれを料紙として写経を行ったのだという。この紙裏の和歌短冊の部分が「高野山金剛三昧院奉納和歌短冊」などと呼ばれている。

『要品』奉納の意図については、すでに西山美香氏が『宝積経要品』の跋文と同日の跋文を持つ『夢中問答集』に注目し『宝積経要品』の奉納と『夢中問答集』の製版は一体のもので、諸国への安国寺・利生塔の建立も含めて夢窓疎石の構想に基づき、内乱の死者を慰撫するための一貫した政策であったと推測されている(西山美香『武家政権と禅宗』)。

西山氏は「短冊」の禅教歌と『宝積経要品』には関連があるとして、

①高野山は釈迦が説法した霊鷲山と、達磨と聖徳太子が和歌を交わしたという片岡山になぞらえられていることを指摘し、

②①を踏まえて、足利尊氏・直義は霊鷲山で教外別伝の付法を受けた摩訶迦葉と片岡山で達磨に法を受けた聖徳太子に、夢窓疎石は釈迦・達磨・空海になぞらえられているとして両者の協調によって奉納された『宝積経要品』に王法と仏法との合体が体現されていると述べる。

しかし、王法の主催者として仏法を保護すべき光厳院の関与については触れられておらず、また直義の和歌に絞った考察も進められていない。

そこで、本稿では「高野山金剛三昧院奉納和歌短冊」(以下、「短冊」)所収の直義の和歌を考察することによって、直義の仏教受容と光厳院との関係について明らかにしたい。

「短冊」には直義の和歌が十二首収録されている。掲出すれば次の通りである(数字は三宝院賢俊の序を除く全百二十首の番号)。

むろのうちに光はみちてともし火のおのが影こそ又あまたなれ(2)

長きよの月はしばしも曇らぬをねぶりの内の闇にぞありける(13)

生れきてうけがたき身をうけながら御法にいらぬ人ぞはかなき(32)

深からぬ世のことわりのそのまゝに心をもつも猶かたきかな(41)

むかし今猶行末もまことにはたゞ時のまの思なりけり(46)

さても我れたが力にて起臥すと思ふぞ法に入る初めなる(51)

かしこきと愚かなるとぞ隔なき心にて知る法にあらねば(64)

さまゝゞの色や形を尋ぬればかゞみに浮ぶ影にぞ有ける(71)

津の国の難波の浦のよしあしは名のみかはりて一つなりけり(78)

しづかなる夜の寝覚に我が心いかになりぬとかへりみるかな(81)

せきかぬる心の水のみなかみを尋ぬればまだ露だにもなし(103)

霊山の付属を今もわすれねばきみが守りて法ぞ久しき(120)

(13)は月を悟りに、眠りと闇を迷いと輪廻に喩える典型的な和歌。あえて典拠を示せば「未得真覚恒処夢中 故仏説為生死長夜」(『成唯識論』巻七)か。

(41)は仏法という深いことわりはともかく、道徳といった世の中のことわりにでさえ心を向けるのが難しいという述懐歌。

(71)は色や形といった色法は心という鏡に映る影像であったという唯心的な和歌。具体的には『大乗荘厳論経』巻五「諸色猶如鏡 影像在中現」を踏まえるか。

(81)は『風雅和歌集』の述懐歌にも通じる、夜の寝覚に自身の心を省察する直義らしい歌である。

(103)はあちこちに動く心の源は常住であるというもの。『大乗起信論』や『楞伽経』の水波の喩えを踏まえるか。あるいは『成唯識論』巻三「如海遇風縁 起種種波浪」を踏まえ、阿頼耶識の種子によって認識が発生することを詠んだか。

「短冊」の掉尾を飾る(120)は西山氏の指摘の通り、摩訶迦葉が釈尊から「正法眼蔵、涅槃妙心、実相無相、微妙法門、不立文字、教外別伝」を付属されたという「粘花微笑」の説話や片岡山で聖徳太子と達磨が読み交わした和歌をも踏まえていようが、やはり「君」とは治天の君である光厳院を指すと見るべきであろう。ここでは前世で霊鷲山の法筵に連なって釈尊の教えを聞いていたために王として生まれ、仏法を保護し久住させるのだろうかと、光厳院の徳を讃え、仏教の護持という面から光厳院の治世を称える内容と見たい。

ここで注目したいのは(2)の灯火の和歌である。釈教歌における灯火は『維摩経』における無尽灯の法門などによって「法のともしび」などと仏法が連綿と続いている意味で詠まれるのがふつうである。「短冊」中の(100)、(104)、(116)はすべて法灯を詠んだ和歌である。(2)の和歌も法灯の文脈を踏まえているのだろうが、それらの和歌とは少々趣を異にする。

これは唯識法相宗の根本論典『成唯識論』の注釈書、慈恩大師基の『成唯識論述記』(以下、『述記』)の一節に基づいているのである。

灯火の喩え

『成唯識論』巻二、『述記』巻三によれば、山や川や家、太陽や月や宇宙といった環境世界は阿頼耶識の共相種子という働きによって現出されるという。阿頼耶識は各有情(生物)に個別であるから、環境世界もまた個別に創り出される。しかし、人間が川を川だと認識したり、地獄の有情には針の山が見えるように、環境は有情の種類に共通であり、同じ場所に他の有情の阿頼耶識によって変化したものが存在することを妨げないという。これを証明するために灯火の喩えが引かれている。直義の和歌は明らかにこの喩えを踏まえている。

以下に該当部分の読み下しと現代語訳を示す。

諸の有情の所変格別なりと雖も、而も相の相似して、処所に異なること無し。衆の灯明の各の遍じて一に似るが如し。

述べて曰く、此れは共果は同じく一処に在りて相い障礙せざるということを釈す。謂く外器の相は小室の中に衆多の灯明共に一室に在りて、各々に遍すれども、一一に自別にして而も相の相似して処所に異なり無きが如し。

此れ如何ぞ各々別なりということを知るや。

一灯を去りすつる時、其の光尚お遍ぜり。若し共にして一と為せば、是れ則ち応に一灯を将て去り已るとき、余の明遍ぜざるべし。又た相い渉入して相い隔礙せざるが故に、一に似ると見る。多の灯を置き已るとき人影も多なるが故に。

【現代語訳】

もろもろの生物[は自分自身の阿頼耶識の共相種子によって変現された環境世界を享受しており]それぞれ[の環境世界は]別のものであるが、すがたかたちやあり方(相)としてお互いによく似ており、その場所も同一である。[あたかも]数多の灯火が遍在して一つ[の灯火]に見えるように。

[『成唯識論』のこの箇所について基が]述べていう。これは、[人間なら人間という五道の各趣に]同一の[依報すなわち環境世界という]果報(共果)が同じ場所にあってもお互い[の環境世界]を礙げないということを解説している。すなわち、環境世界(外器)の様相は、[たとえば]小さな部屋の中に数多くの灯明が遍在しているようなものである。灯明はそれぞれ別々であるが、しかもお互いの様相は似通っていて、同じ場所にあるように[阿頼耶識所変の環境世界も、同一の場所にあってお互いを礙げないのである]。

[質問。]どのようにして別々であることを知るのか。

[答える。]一つの灯火を取り除いたとしても[数多の灯火によって発生した]明かりは[部屋の]隅々まで行きわたっている。[しかし]もし灯火が共に一つの明かりを形成するとすれば、一つの灯明を取り除いたとき、他の明かりも行きわたらなくなってしまうだろう。また、お互いに入り込んでお互い[の存在]を礙げないから、一つの明かりのように見える。数多の灯火を置けば、その影もまた多くなるから[環境世界もまた、一つのように見えても各自別々なのである]。

この環境世界と灯火の喩えは永明延寿『宗鏡録』巻四十九にそのまま引かれている。『宗鏡録』百巻は「一心を核に従来の諸教諸宗の教説と実践を一元的に統合する書物」(柳幹康『永明延寿と『宗鏡録』の研究』p. 376)で、禅宗で重んじられた書であったから、禅門への帰依深い直義はあるいは直接的にはこちらを参照したのかもしれない。

また『宗鏡録』巻二十にも如来の心と凡夫の心とは迷悟の差はあれど本来同一であって真覚と不即不離であることを「如一室千燈光光渉入一鏡萬像影影交羅」と千灯の光(凡夫の心)が一つの鏡(仏の心)に入り込み、万の影像を映し出す喩えで説明しているが、やはり『述記』に見える環境世界と灯火の喩えの方がより和歌の内容に即しているように思われる。建武三年詠、暦応二年に奉納された「春日社頭公武和歌」でも『唯識三十頌』の「此諸法勝義 亦即是真如」という題詠ではあるが、

さまゞゝに夢のうちにてみる事はこころひとつのしわざなりけり

と、心を主題にして和歌を詠んでいる。直義の自らの心を顧みる内省的な姿勢は唯識思想からも影響を受けていたとみて良いだろう。

光厳院の治世

問題は、なぜ唯識法相宗の教義に依拠した灯火の和歌が冒頭に置かれているのか、ということである。さきに「短冊」の最後(120)は直義が光厳院の治世を寿ぐ和歌であることを確認したが、冒頭に置かれたこの歌も光厳院と関係しているのではなかろうか。「短冊」の劈頭に置かれた尊氏の歌は、

難波津の池のみぎわものどかにていまは春べと霞立つなり(1)

という、やはり世上の「のどかな」ことを祝う和歌であった。「短冊」の和歌は直義の跋文から康永三年よりも「先年」に進められたことがわかる。井上宗雄氏は細川和氏が康永元年九月二十三日に逝去していることから「短冊」の和歌は康永元年九月以前に成立したと考察されている(井上宗雄『中世歌壇史の研究 南北朝期』)。

暦応〜康永年間は興福寺の強訴によって朝儀が停止されるなどの時期はあったものの、光厳院の評定衆が定められ、暦応三年(1340)には雑訴法が整備されるなど光厳院の院政と室町幕府の二人三脚の政治がある程度軌道に乗ってきた時期であった。

その大きな理由の一つとしては暦応二年/延元四年(1339)九月十八日の後醍醐天皇崩御があった。康永二年(1343)四月十三日には光厳院が置文を定め、春宮・興仁親王(崇光天皇)践祚の後は直仁親王(花園皇子、じつは光厳の子)を皇太子とし、皇統を継ぐようにと命じている。これも政治情勢の安定を受けてであろう。

いまひとつ注目したいのは、『風雅和歌集』の編纂に先立ってまとめられた光厳院の家集『光厳院御集』の成立である。『光厳院御集』の成立年代については康永元年十一月以前であると推測されている(岩佐美代子『光厳院御集全釈』)。

燈の連作

『光厳院御集』雑部には灯火を詠んだ六首の和歌がある。

さ夜ふくる窓の燈つくゞゝとかげもしづけし我もしづけし (141)

心とてよもにうつるよ何ぞこれたゞ此のむかふともし火のかげ(142)

むかひなす心に物やあはれなるあはれにもあらじ燈のかげ(143)

ふくる夜の燈のかげをおのづから物のあはれにむかひなしぬる(144)

過ぎにし世いまゆくさきと思ひうつる心よいづらともし火の本(145)

ともし火に我もむかはず燈もわれにむかはずおのがまにゝゝ(146)

岩佐美代子氏が絶賛する著名な歌群であるが、結論から言えば「短冊」の直義の灯火の和歌は、光厳院の「燈の連作」に和したオマージュなのではないだろうか。

突飛な発想のように思われるかも知れないが、康永元年九月以前に成立していたと推測されている「短冊」和歌と、同じく康永元年十一月以前という『光厳院御集』の成立時期が重なることは見逃せない。また、灯火の和歌が持明院統の歌風である京極派に特徴的であるという指摘も重要である。

王格格によれば、灯火の和歌は勅撰集としては『千載和歌集』以来に見られる新しいもので、京極為兼撰『玉葉和歌集』以前には一〜四首と少なく、ほとんどが「法灯」を詠んだものであったという。しかし『玉葉和歌集』では雑部に灯火の歌が七首、春一首、釈教二首と合計十種が入り、光厳院撰『風雅和歌集』には秋三首、恋二首、雑五首、釈教三首と合計十三首が入撰しており、明らかに灯火を詠んだ和歌が増えている。また「法灯」という釈教歌の題材を離れて灯火それ自体や灯火を凝視する心を詠むものが多く見られるという(以上、王格格「「ともしび」考——京極派歌風をめぐって——」)。

これらを踏まえると、直義が持明院統の歌風に由来し、光厳院も好んだ灯火の和歌を「短冊」の冒頭に置いた理由も見えてこよう。さきに『風雅和歌集』所収の直義の述懐歌を引いて光厳院が直義を為政者として認めていたことを述べたが、直義も幕府の首班として光厳院を支える意思をもっていた。そのことを象徴するのが、元弘以来の戦乱が静まったことを祝する(1)の尊氏の和歌に続いて配置され、光厳院会心の「燈の連作」に唱和する(2)の灯火の和歌と、釈尊に附属を受けて仏法を久住させる「君」を寿いで「短冊」を締めくくる(120)の和歌だったのである。

もしそうだとしても、直義はなぜ灯火の和歌を唯識法相宗の論疏から借りてきたのか。それは、光厳院の「燈の連作」もまた唯識法相宗の論典に基づいていたからではないだろうか。岩佐美代子氏によれば、「心のまゝに詞の匂ひゆく」ことをモットーとする京極派の和歌を確立した京極為兼は唯識法相宗からの強い影響を受けていたという(岩佐美代子『宮廷の春秋』)。

光厳院の祖父にあたる伏見院も、正和三年(1314)三月十七日に発生した興福寺の神木入洛を受け、無事に帰座することを願い毎朝『唯識三十頌』を書写していた。正和五年(1316)に伏見院宸筆の『法華経』五十六巻とともに春日大社に奉納された『唯識三十頌』は二百七十六巻にも及んだ(黒川古文化研究所蔵「伏見天皇宸翰願文」)。父・後伏見院や育ての父であり叔父に当たる花園院の唯識受容については未考であるが、光厳院が家風や生育環境によって唯識法相宗の教理に触れていたとしてもおかしくない。

「燈の連作」における典拠については、やはり『成唯識論』やその注釈書である可能性が高いと思われる。燈の喩えは「短冊」の和歌の典拠となった部分以外にも数多く見られる。具体的には、法相宗において「四分三類唯識半学」と謳われるほど重要な教義である四分説について『仏地経論』やそれを引く緇州大師恵沼の『成唯識論了義灯』が灯火の喩えを用いて説明している。

四分説とは、心の自体が変化して、

①相分(認識対象)

②見分(対象を知覚する作用)

③自証分(心の自体。見分を認識し、証自証分も認識対象とする)

④証自証分(自証分を認知する作用)

に分かれて一つの認識を成立させるという教理である。灯火の喩えは、証自証分が自心そのものである自証分を認知対象とするのはおかしいという反論に答える文脈で登場する。

燈を凝視する自心と向き合うような「燈の連作」はこの四分説の影響を受けているとも考えられるが、この点に関しては後考を俟ちたい。

以上、非常に雑駁ながら「高野山金剛三昧院奉納和歌短冊」における直義の和歌については唯識法相宗の影響があったこと、光厳院を支え、その治世を寿ぐ意図があったことについて述べた。光厳院や足利直義の信仰や和歌に見られる仏教理解についてはまだまだ探るべき点が非常に多いが、ともかく新たな視点を示せたのではないかと考え筆を措きたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?