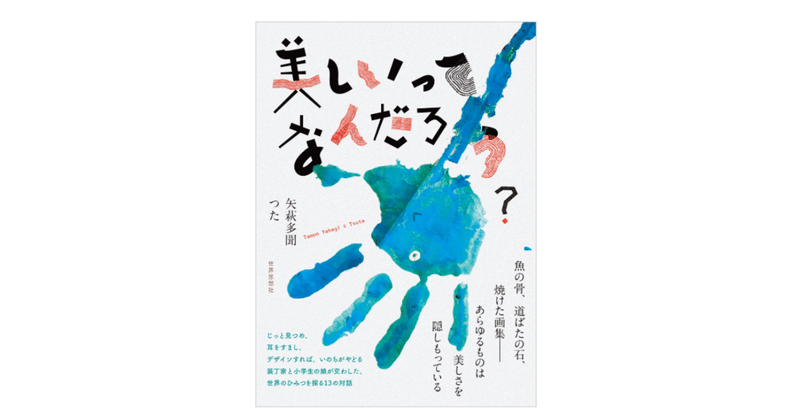

矢萩多聞・つた『美しいってなんだろう? 』

☆mediopos2941 2022.12.6

装丁家・矢萩多聞が

小学生の娘と交わした13の対話

「美しいってなんだろう? 」

8才の娘がふいに投げかけた質問に

手紙を届けるように文章を書きはじめ

それに娘が文章で答える

「カトマンドゥ」「川」「壁」「皿」

「庭」「果実」「墓」「文字」「石」

「人」「火」「歌」「ことば」

その最終回に娘は十才に

娘がもうすぐ九歳になる矢萩多聞は

「自分が九歳のころって、どんな風だっただろう」と問う

その一九九〇年彼は両親とともにネパールを旅する

それで人生が変わったわけではないが

「ゆるやかに潮目が変わったことはたしかだ」という

その後著者は中学一年の三学期のある日

学校に行かなくなり

数年後に「南インドのちいさな田舎町」で暮らしはじめる

そのインドでの生活もふくめ

そこで出会った美しい光景が本書では語られ

「美しいってなんだろう?」ということについて

娘とともに考えていく

本書での話ではないが

「美しさ」ということでいつも思い出す

イエス・キリストの美しい話がある

弟子たちとともに

死んだ犬のそばを通りかかったとき

弟子たちはその醜い姿から眼を背けたが

イエスは犬の美しい歯に感銘を受けてそれを讃美する

このイエスの態度は神秘学においても

「積極性」と名づけることのできる

魂の肯定的な態度を身につけるための例でもあるが

本書で語られる「美」についての話は

このイエスの逸話と重ねてみると見えてくるものがある

「美しいってなんだろう? 」

という問いはおそらく

「いかに美しいを見つけることができるか」

というみずからの魂の肯定的な態度について

問いなおすことでもあるだろう

さて本書はぼくじしんの九歳のころ

そしてそれからのみずからについて

問いなおすたいせつな機会ともなった

九歳のころといえば著者と同じく

重要な自我の「潮目」でもあったようだ

いまでもよく覚えているのだけれどちょうどその頃

母親に対してこんな意味のことを言ったことを覚えている

「これからは甘えないようにするから

今日だけは甘えさせてほしい」

九歳というのはそんな自我の「潮目」として

重要な時期だといえそうだ

さて本書での父娘のやりとりについてのエピソードで

興味深いのは

「はじめのころは、ぼくの文章を読むと、

さらっとつぶやきを書いてよこした娘だったが、

回を重ねるごとに、「うまくかけない」「よくわからない」

ということが増えた」ということだ

そして父親としては

「子どもの作文は大人が直すべきではない」という方針だが

娘は「おかしいところがあったら直してほしい」

とさえいうようになる

おそらく「美しいってなんだろう? 」という問いも

そうした自我の変化とともに変化しながら

深めていくこともできるだろう

疑いもなく「美しいものは美しい」としていたときがあり

やがて「それは美しいのだろうか」

「美しいとはなにか」と迷いはじめ

やがてその先にある魂の積極性としての「美」へと向かう

ある意味でらせん状に変容していく問いとして

■矢萩多聞・つた

『美しいってなんだろう? 』

(世界思想社 2022/5/)

(「はじまり」より)

「娘があと数ヶ月で、九歳になろうとしている。

(・・・)

自分が九歳のころって、どんな風だっただろう。一九九〇年といえば、両親とともにネパールを旅したときだ。

(・・・)

あの短い旅を境に人生のかじとりが一八〇度変わった、とはおもわない。だが、ゆるやかに潮目が変わったことはたしかだ。

娘がそのころの自分とおない年になる。彼女を見ていると、手におえないほどおおきな物語に、よわよわしく立ちすくむ、幼き日の自分の姿が重なる。歳月は右から左へすぎるものではない。時間は燃えつきることのない蚊とり線香のように、うずまき状に進んでいる。

樹木が年輪を重ねるように、三十九歳のぼくのなかには、九歳のぼくがひそんでいて、いつでも出会いなおすことができる。ことるごとに、子どもはそのことを教えてくれる。

「美しいってなんだろう?」

ふいに、娘がたずねる。どうして、絵や文字を書くのがうまい子と下手な子がいるのだろう。なんで、チーターのように走り、魚のように泳げる子とそうでない子がいるのだろう。だれかれかまわず女の子にブス! という男子がいる。お気にいりの吹くがどろでよごれるのはイヤなのに、コケも花も石も、みな美しいものは、どろのなかにうずもれて生きている。

矢つぎばやにくりだされる問いかけに、ぼくは足をとめ、考えて、ろくな答えもだせぬまま、あなたはどうおもう? と聞きかえす。」

「美しいものは、ときにはみにくく、ざんこくである。とりとめがなく、たよりなくもある。おしゃべりであり、無口でもある。若さであり、老いでもある。身近なところに隠れているのに、手をのばせばけむりのように消えてしまう。ことばにしたとたんに、まったくちがうものに変わりはてる。

いま、ぼくは、流れゆく雲のようにあてどもないものを書こうとしている。

それでも、忘れえぬ美しい光景をあらためて書きとめ、娘とともに「美しいってなんだろう?」ということを考えてみたい。」

(「あとがき」より)

「連載当時には八才だった娘も、最終回には十才になり、本が完成するころには十一才になる。八才から十一才まで、大人にとってはたった二,三年のことではあるが、子どもの時間の流れのなかではものすごい変化が起きている。たけのこのようにぐんぐん背がのびて、むずかしい本や映画も難なく楽しめるようになった。新聞を読んで、ぼくが返答に困るような質問や主張をぶつけてくる。

はじめのころは、ぼくの文章を読むと、さらっとつぶやきを書いてよこした娘だったが、回を重ねるごとに、「うまくかけない」「よくわからない」ということが増えた。よくわからないならば、わからないなりにそのまま書けばいいのだが、彼女はそれを許さない。うまく書けない、読みこめないことがストレスになり、文章を書くこと自体が苦痛に感じるときもあったようだ。

国語の授業のように、何度も朗読して、読みこんで、理解していくしかないのか。そうすると、今度は直感的なナマのことばが生まれてこない。文章を書いた本人が、この文章はこういう意味でね・・・・・・、と読者に説明するなんて、コメディ映画のワンシーンのようだ。

教育学者の林竹二が、子どもの作文は大人が直すべきではない、と書いていて、ぼくもその方針でやってきた。間違いやうまく書けないところもふくめて、その子の表現であり。いのちのことばである。大人だからといって、自分のことばで書くという権利を子どもからうばってはならない。

だが一方で、娘はいう。

「おかしいところがあったら直してほしい。たくさんの人が見ているでしょう。もしも、間違いがあったら、恥をかくのは自分なんだから。」

とはいえ、文章のなかのどこを直して、どこを直すべきではないのか。正解はあるようでない。毎回頭を悩ませた。

そこまで心血を注いでいると、ぼくのほうにも、よりよい文章にしてあげたいという欲がでてくる。これだけ考えて書いているのに、なんでわかってもらえないんだろう、というモヤモヤから、けんかになることもしばしばあった。

こうして文を書くなか、不本意にも娘を傷つけるようなことばをぶつけてしまったかもしれない。この活動が元で、彼女の自信をそぐ結果を生んでしまったら、すべてぼくのせいである。ごめんなさい。」

「ことばは必要なときに、いちばんよいタイミングでやってきて、ぼくらのもとで花を咲かせる。花のなかには種が眠っている。その種をまた次のだれかに手渡してもらえることをこころから祈っている。いまは手をふれることができない、目で見ることができない人たちはみな、ぼくらのことばのなかで生きているのだから。」

【目次】

はじまり

カトマンドゥ

川

壁

皿

庭

果実

墓

文字

石

人

火

歌

ことば

あとがき

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?