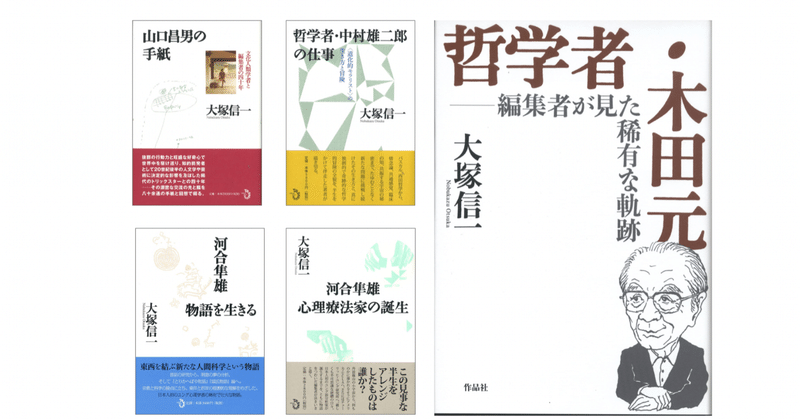

大塚信一『哲学者・木田元/編集者が見た稀有な軌跡』・『河合隼雄 心理療法家の誕生』・『哲学者・中村雄二郎の仕事 』・『山口昌男の手紙』

☆mediopos2630 2022.1.28

大塚信一氏は岩波書店の編集者で

一九九七年から二〇〇三年まで代表取締役社長を務めていた

退社後『理想の出版を求めて 一編集者の回想1963-2003』(2006)が

トランスピューから刊行されるまでは

大塚信一氏のことをあまり意識することがなかったので

山口昌男・河合隼雄・中村雄二そして木田元の数々の著書の刊行に

編集者・大塚信一と深く関わっていることを知らずにいた

その後各氏の評伝である

『山口昌男の手紙 文化人類学者と編集者の四十年』(二〇〇七年)

『哲学者・中村雄二郎の仕事

<道化的モラリスト>の生き方と冒険』(二〇〇八年)

『河合隼雄 心理療法家の誕生』(二〇〇九年)

『河合隼雄 物語を生きる』(二〇一〇年)が

刊行された後しばらくしてから

木田元の評伝はでないのだろうかとずっと思っていたところ

一〇年以上あいた昨年になって

『哲学者・木田元/編集者が見た稀有な軌跡』(二〇二一年)が

トランスビューではなく作品社から刊行された

大塚氏が木田元の著書に最初に関わったのは

岩波新書の『現象学』(一九七〇年)だそうだが

木田元との出会い及びその刊行までについての若干は

以下の引用でもふれている

時代に応じジャンルも関わり方も

また出版社の方針などさまざまだろうが

とくに哲学や思想の分野

しかも山口昌男・河合隼雄・中村雄二・木田元について

著者と編集者の関わり方の実際を

なにがしか知ることができるのは興味深いところである

これらの評伝そのものからは

とくに新たに啓発される内容はあまり見られないが

それぞれの著者の営為の目録を

それらが生み出される時代背景とともに

見直すには格好のものであるといえるだろうし

とくに世に大きく影響を与えてきた

著書の数々が刊行されるにあたっての

編集者と著者の関係を知ることのできる

大変貴重な記録ともなっている

かつて八〇年代から九〇年代にかけて

中心となっていただろう時代をつくっていた思想の顔も

いまではかつてとはずいぶん異なってきているが

著者の名前も次第に忘れられ

著書の数々さえ次第に書店の店頭からは

姿を消すようになっているいま

その思想的営為が見直される必要があると思われる

■大塚信一『哲学者・木田元/編集者が見た稀有な軌跡』

(作品社 2021/6)

■大塚信一『河合隼雄 物語を生きる』

(トランスビュー 2010/10)

■大塚信一『大塚信一河合隼雄 心理療法家の誕生』

(トランスビュー 2009/6)

■大塚信一『哲学者・中村雄二郎の仕事 <道化的モラリスト>の生き方と冒険』

(トランスビュー 2008/10)

■大塚信一『山口昌男の手紙 文化人類学者と編集者の四十年』

(トランスビュー 2007/9)

(大塚信一『哲学者・木田元/編集者が見た稀有な軌跡』より)

「ようやく、私の編集時代にお付き合いいただいた著者の、主要な方々に対する感謝の思いを形にすることができた。これまで山口昌男(文化人類学)、中村雄二郎(哲学)、河合隼雄(臨床心理学)、松下圭一(政治学)、宇沢弘文(経済学)の諸氏についての評伝を出版してきた。しかし、書物ということで言えば、私の最初の著者であり、以降半世紀にわたって親しくしていただいた木田元先生について、このようにまとめることが可能になるとは夢にも思わなかった。

その理由は何と言っても、氏の仕事のとてつもない壮大さと緻密さにあった。二〇世紀を代表する思想家であるメルロ=ポンティとハイデガーの業績の輪郭を知ることですら容易でないのに、木田先生は何とハイデガーが挫折した当の『存在と時間』の、本来の構想の再構築まで試み、成功なさっていたのだ。

私は木田先生のご苦労の程をよくよく知っていたので(普段は全くその素振りさえ見せない快活な氏であったが)、まさか私が氏の仕事の全体像を描くことになるとは考えたことがなかった。とはいえ、八〇歳の大台を越え、生涯の残り時間も少なくなった時に、残された最後の仕事として浮上してきたのは、やはり木田元論でしかありえなかった。

言うまでもないことだが、私は哲学の研究者ではない。専門家から見れば穴だらけの仕事かもしれない。が、編集者にしか知りえない氏の苦闘の足跡から見えてくるものがある、と確信している。勿論、その確信が本書の出来映えを保証するものでないことは、自覚しているが。」

「一九六三(昭和三八)年、岩波書店に入社した私は、編集部の雑誌課に配属され、『思想』の編集部員になった、」

「四年後に単行本の編集部に異動し、主に講座「哲学」を担当するように指示された。講座が完結したのは一九六九年で、すぐ新書編集部に回されたのだった。

雑誌『思想』や講座「哲学」の編集を担当させられたことが、私の最初に新書の自主企画が木田元著『現象学』であることに深く関わっていた、と言えるであろう。」

「この雑誌(『思想』)は、その名称が示すように、哲学や思想、社会科学に関わる研究論文を掲載している。数多くの著者の中の一人に、当時新進気鋭の哲学者と目されていた生松敬三がいた。一九二八(昭和三)年生まれで、後にわかったことだが木田と同年齢であった。東京大学の哲学科卒であったが、彼の関心は広く、洋の東西に亙り、また文学にも造詣が深かった。」

「その生松に、しばらくたってから同じ中央大学文学部にいる、当時助教授の木田を紹介してもらった。以後三人でよく飲み歩くことになる。」

「私はずっと生松に新書を書いてもらいたいと思っていた。しかし生松の守備範囲の広さが、逆に新書という四〇〇字で三〇〇枚足らずの小著にテーマを絞ることを難しくしていた。というわけで、生松から木田を紹介されてしばらく経つと、木田に現象学をテーマに書いてもらいたいと思うようになる。それは何よりも私自身が、ミンコフスキーやビンスワンガーそして社会学のA・シュッツに深い興味を抱いていて、彼らにどうして現象学が大きな影響を与えたのか知りたかったからだ。

木田に話を向けても、最初は全くとりつく島もなかった。なぜなら当時の岩波新書は、特定の学問分野の第一人者が、一般読者を対象に分かり易くその学問について解説するというスタイルを取ることが多かったからだ。四〇歳になるかならぬかの殆ど無名の私立大学助教授が執筆者になることなど、想像することも難しい時代だった。

それはしばらく後に、臨床心理学の河合隼雄に『コンプレックス』(一九七一年)に執筆を依頼した時も同様だった。河合は初対面の時に私に言った。岩波新書は、私たち若手研究者にとっては読むものであって、書くものだとは思えません」と。

しかし、飲んだり歌ったりしている間に、少しずつ、〝現象学について書くなら、あなたは最適の筆者だ〟と木田に思い込ませるように仕向けた。と言えば格好よすぎるが、その間の事情は自分で言うのは恥ずかしいので、木田が後に何回も書いてくれた(『猿飛佐助からハイデガーへ』岩波書店、二〇〇三年他)ので、それらを参照していただきたい。」

「結局、根負けした形で木田は私の執筆依頼を受け、目次を作成してくれた。しかし実は、それからが大変苦労したのである。毎週水曜日の午前中に開かれていた新書の編集会議で提案したものの、五、六人いる編集部員の誰一人として〝現象学〟なんて見たことも聞いたこともなかったからだ。」

「原稿をもらうのに多少の苦労はあったが、その経緯についても、木田自身が後に面白おかしく(少し面白すぎるが)何回も語っているでの、ここでは省略する。」

「こうして木田元著『現象学』は一九七〇年九月二一日に刊行された。

今、私の手元ぶ二〇二〇年一月二四日に発行された第四三刷の『現象学』があるが、初版刊行後五〇年近く増刷され続けていたことがわかる。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?