栗原康『超人ナイチンゲール』/早助よう子「私は組織が嫌いだ/ケアは何にも増してラディカルな営為である」

☆mediopos3370 2024.2.8

アナキズム研究家

別名鬼才文人アナキストの栗原康による

熱きナイチンゲールの話

『超人ナイチンゲール』

「図書新聞」で書評を書いている早助よう子は

栗原康の語り/文体を

「口承文化寄りのなんか」であるというが

講談を聞く(読む)ように一気読み必至である

編集者から依頼されるまでは

ナイチンゲールについては

伝記まんがで書かれているような

「近代看護の母」とか「クリミアの天使」とかいった

「道徳の教科書みたいなイメージ」が近く

敬遠していたそうだが

自伝的小説「カサンドラ」を読んで

「イメージがひっくり返された」という

ナイチンゲールは神秘主義者であり

(一六歳のとき神に語りかけられる)

ジャンヌ・ダルクのように果敢であり

各種学問にも通じあらゆる可能な手段を駆使しながら

看護によっていわば革命を起す

しかもあらゆる「支配」から自由であろうとした

ナイチンゲールは「永遠のいま」のなかに

白衣ではなく「黒衣」を着て現れたのである

白は何にでも染まるが

黒は何者にもそまらない

軍隊にも教会にもそして国家にも

そこがアナキスト栗原の魂に火をつけ

熱い講談的な語りが可能となったのだろう

書評の早助氏は

「私は組織が嫌いだが、

ナイチンゲールもそうだったらしい。

嘘か本当か分からないが、少なくとも

栗原さんの書くナイチンゲールはそうである」というが

本書からこんな言葉も引用している

「あらゆる組織にファックといいたい あん畜生」

ナイチンゲールは

「なにより国家に追悼されたくなかった」ため

政府が国葬しようとしていたのに抗い

生前にそれを拒否していたという

墓碑にも「F.N.一八二〇年五月一二日誕生、

一九一〇年八月一三日死去」とだけ

シンプルに記された・・・

さて本書は

「シリーズ ケアをひらく」の一冊であるように

「ケア」がテーマとなっているが

本書の伝えるメッセージは以下に尽きるだろう

「救うものが救われて、救われたものが救ってゆく。

そんな新しい生の形式を、日常生活につくりだせ。

ケアの炎をまき散らせ。

看護は集団的な生の表現だ。

そう、看護は魂にふれる革命なのだ!」

さてこうした「超人」の営為は

政治的に利用されがちだ

ナイチンゲールは「近代統計学を武器に」

みずからが関わった看護に関するデータを使って

「医学的根拠」を示し看護のための改革を働きかけるが

その後そうした統計が政治的に利用されることにもなる

「ナイチンゲールはパンドラの箱をあけてしまった」・・・

「いまや国家はなんでもあり。

死の恐怖をつきつけて、とにかく危機をあおっていれば、

非常事態宣言をだして人権侵害もなんのその。

どんな強権をふるってもゆるされる」

そんな事態をつくるきっかけをつくってしまうことになった

それはフーコーのいう「生権力」であり

アガンベンがコロナ禍において

「国家はいたずらに生命の危機をあおって、

民衆を家畜のように支配したいだけなのだ」と

声をあげたのもその危険性のためだ

ナイチンゲール自身も「病院」にこだわらず

「治療する側と治療される側の垣根をこえ」た

「脱病院化」の思想をもっていた

現代はまさに病院化社会であり

また学校化社会でもある

病気で洗脳され

教育で洗脳される時代

そして「お金」を基軸にしながら

徹底した管理社会が推し進められている

そんななか

「組織が嫌い」なアナーキストの

ラディカルな言葉が

希望のそして救いの言葉のように響き渡る

■栗原康『超人ナイチンゲール』

(シリーズ ケアをひらく 医学書院 2023/11)

■早助よう子「私は組織が嫌いだ/

ケアは何にも増してラディカルな営為である」

(栗原康『超人ナイチンゲール』を読む/図書新聞 2024年2月3日)

*(栗原康『超人ナイチンゲール』〜「はじめに」より)

「実のところ、わたしはナイチンゲールのことをほとんど知らなかった。ちっちゃいころ、よく伝記まんがは読んでいたのだけれど、ナイチンゲールの本を手にとろうとおもったことはなかった。

もちろん「近代看護の母」とか「クリミアの天使」と呼ばれているのは知っていたのだ。だけど、なんだか道徳の教科書みたいなイメージが強くてね。世のため、ひとのため、清く、正しく、美しく。ちょっと口が悪くなってしまうが、そういうのにはヘドがでる。それで敬遠していたのだ。

しかし、どえらいひとなのはたしかだし、ただの読まずぎらいかもしれない。そうおもって、白石さん(注:編集者)の提案にのってみた。はじめて読んだのは「カサンドラ」。ナイチンゲールの自伝的小説だ。わたしはこれを読んで、びっくり仰天。このひとぶっとんでいるよ。いい意味で、イメージがひっくり返されたのだ。

(・・・)イギリス上流階級に生まれたナイチンゲール。三〇代半ばまで、なにもさせてもらえなかった。女は結婚して、男に尽くすのがあたりまえ。とりわけ、まだ賤しい仕事だといわれていた看護の仕事に就くことなんてゆるされなかった。この小説では、その恨みつらみがぶちまけられる。

結婚制度や男社会への激しい怒り。けっきょく、主人公はなにもできないまま死んでしまうのだが、最後にボソッとこうつぶやくのだ。「つぎのキリストは、おそらく女性だろう」。いいかえてみるよ。イエス・キリストはわたしだ。

結婚を拒否しつづけ、看護の道をきりひらく。男に依存しなくても、女は生きていける。その先駆者である自分をキリストに重ねているのだ。やりたいことをやらずに生き延びるくらいなら、はりつけにされたほうがまだマシだ。

あとさきなんて考えなくていい。没落してもいい。いざ看護師になれば、感染症がひろがっているその現場に、みずからすすんで身を投じていく。たとえそれで命を落としても、その姿をみて共鳴したものたちが、われもわれもとあとにつづいていく。それがキリストの生をいきなおすということだ。

もしかしたら、ぼくらがあたりまえだとおもっている近代的な人間を超えてしまっているのかもしれない。いつも招来のことを考えて、リスク計算をして合理的に生きる。そんな人間のありかたを突き抜けてしまっているのだ本書では、ニーチェのことばを借りて、それを「超人」と呼んでおきたい。」

「一九世紀のイギリスに「超人」があらわれた。はりつけ、上等。このひとを見よ。えらいこっちゃ。わたしが世界を救うんだ。自分の将来をかなぐり捨て、看護のいまを生きていく。ケアの炎のまき散らす。その火の粉を浴びて、あなたもわたしも続々と「超人」に生まれ変わっていく。」

*(栗原康『超人ナイチンゲール』〜「第一章 ある日、とつぜん神はやってくる」より)

「とつぜん、きこえるはずのない声がきこえてくる。フロー(注」ナイチンゲールのこと)、一六才。日記にはこうしるされている。

一八三七年二月七日、神は私に語りかけられ、神に仕えよと命じられた。」

「ナイチンゲールはもじどおりの神だけではなく、人間をこえたなにかにふれることを霊性(スピリチュアリティ)とよんでいる。

物質と結びつかない、人間よりも高い存在の意識によって喚起される感情をわれわれは霊的影響とよぶ。われわれが知覚するこれこそ人間性の最高の能力である。」

「のちにフローは啓示をうけた瞬間をこんなふうにいっている。

《時》は、あるがままの人間と、神とひとつになった人間との間に起こるすべてである。」

「 時間がその果てに到るとき、つまり、時間が永遠の内へと入るときである。なぜならば、そこでは一切の時間が終わりを告げ、そこには以前も以後もないからである。そこにあるものは、すべて現なるものであり。新たなるものである。かつて生起したものも、これから生起するものも、あなたはここではひとつの現なる直観の内でつかむのである。ここには以前も以後もなく、一切が現在である。」

*(栗原康『超人ナイチンゲール』〜「第二章 憑依としての看護」より)

「フローの看護論はあきらかに近代的な個人のありかたをはみだしている。(・・・)

ふだん、わたしたちは自分で考えて、主体的に行動するのがよいことだといわれている。動作主であるわたしが、他者や事物にはたらきかけてなにかをさせる。自己利益のために、ほかのひとやモノを利用するのだ。

主体か、客体か。能動か、受動か。するのか、されるのか。まず自他の区別をはっきりさせる。自分のためになにか目的をたて、まわりのひとやものをつかって実現していく。それがうまくできたかどうか。あるいは、そのために役にたったかどうか。それでものごとのよしあしが判断される。

フローはこの発想に中指をつきたてた。わけがなければ、看護しちゃいけないのか。役にたたなければ、たすけちゃいけないのか。おかしいよ。いつだって。この手はわたしという動作主なしでうごいてしまう。

なにがそうさせるのか。神だろ。教会権力の道具にされてしまうような神ではない。神秘主義者のいう神なのだ。神はこの世界をつくった創造主。そのほかはみんな被造物、つくられしものだ。

そこまではいっしょだけど、その先に教会権力はこういうのだ。われわれは神のおしえを知っている。だから言うことをききなさいと。神の名のもとに、支配と服従の関係がうまれてしまう。命令するのか、されるのか。

ようするに、「神」がわたしたちの頭上にそびえたつ絶対的な価値であるかぎり、そこには能動と受動の関係がうまれてしまう。善か、悪か。それを統べるものと、統べられるものにわかれてしまう。

もっといえば、「神」に代わって「人間」がたってもダメなのだ。理性的か、非理性的か。合理的か、非合理的か。そういう人間的な価値が絶対になってしまったら、やっぱりおなじことがおきてしまう。」

「神の絶対的な能動性は、ぼくらが絶対的な受動性を身にまとったときにあらわれる。神と自己無化は同時なのだ。神はぼくらのその行為をとおしてのみ観じられる。神秘主義はパフォーマティブだよ。」

「看護とは神秘主義としてのケアにほかならない。憑依につぐ憑依。つぎからつぎへと、あなたがわたしを通過していく。たえまのない未知との遭遇。いままでのあたりまえがあたりまえじゃなくなっていく。もはやひとりでありながらひとりではない。支配なき共同の生がうちたてられる。このとき、ぼくらはいったいだれと共にあるのだろうか。

安心してください。わたしだ。恐れることはない。」

*(栗原康『超人ナイチンゲール』〜「第五章 白衣じゃねえよ、黒衣だよ」より)

「死、死、死。怒濤のごとく死の波がおしよせてくる。だが患者の最期によりそい、その感情に没入していくのがナイチンゲールの看護だ。憑依につぐ憑依、そしてさらなる憑依。なんど生死の境をこえて、現世に舞いもどってきたことだろう。往って、往って、往って、往って、往って、往きまくれ。生きながらにして往生していく。

ナイチンゲールが生死をとびこえた。生から死へ。そんな将来をみすえた時間は消えさった。だって、いま死ぬんだよ。さきのことを考えて、いまを犠牲にするのはもうやめよう。いましかない。

いま、いま、いま。いまこの瞬間がすべてなのだ。時は満ちた。永遠のいまを生きる。いまここで燃え尽きてしまってもいい命丸ごと賭けろよ。そのつもりで看護するのだ。がんばらなくちゃ。よし、もう一回。」

「決してひとりでは死なせない。深夜になるとナイチンゲールはランプを手にもち、病室をまわった。

(・・・)

ここからナイチンゲールといえば、ランプというイメージがうまれる。「ランプをもったレディ」。そのすがたが天使っぽいからか。ついたあだ名は「クリミアの天使」。のちに看護師といえば「白衣の天使」になっていく。

しかしこの「天使」には、あきらかに男をやさしくつつんでくれる女性というニュアンスがこめられている。夫に従順で、なにがあっても無償の愛で支えてくれる「家庭の天使」。それが女性らしさであるかのようだ。家父長制かよ。

だけど、ナイチンゲールはちがう。そもそも服装が白衣ではない。黒衣なのだ。まるで死者たちを弔っているかのように。あるいは、黒はなにものにも染まらない。軍にも教会にもしばられない。その決意をあらわしているかのようだ。あらゆる支配を破壊せよ。ハンマーをもった天使。白衣じゃねえよ、黒衣だよ。」

*(栗原康『超人ナイチンゲール』〜「第六章 運にまかせず。その身を賭けろ」より)

「ナイチンゲールは、あたまのかたい陸軍省の男たちとやりあうのに、近代統計学を武器にした。本人いわく。統計の数値は小説よりもおもしろい。」

「過去のある時点のデータさえあれば、そしてそれをすべて解析することができれば。未来におきることはすべて予測できる。この世に不確実なものはなにひとつない。いうね。決定論なのだ。」

「じっさい、ナイチンゲールはそこに神の啓示のようなものをみていたのだと思う。永遠とまではいかないが、過去の未来だ。統計の数字をみていると、あらかじめ決まっていたかのように、その未来にいざなわれてく。」

「いや、そういわれると過去と未来が因果関係でガッチガチのような気がするけれど、じつはそうではない。むしろ逆なのだ。

(・・・)

過去が未来を決めているかのようにみえて、じつはそこに根拠はない。具体的にこういう理由があって、こうすべきだといっているのではない。数字をみて、過去のデータがこうだからこうなるといっているだけなのだ。ひとの意思もなぜもなんにもない。

なのに、その未来を選択することがあたりまえだとおもってしまう。こたえはいまだミステリー。確率とはなにか。不確実な状況のもとで、決断を可能にする手段だ。根拠なき決断をしよう。

ナイチンゲールはこれを武器にした。クリミア戦争での陸軍省。あれこれと理屈をこねて、やることをやらない役人たち。衛生面の問題を指摘しても、医学的根拠はなんだといって、なおそうとはしない。」

「しかし、これでナイチンゲールはパンドラの箱をあけてしまった。すくなくとも、イギリスの背政治家たちは気づいてしまったのだろう。こんなに便利な統治技術があったのかと。なにせ、自分たちにとって都合のよいデータをしめすことができれば、いくらでも未来を操作できるのだ。

とりわけ医療、公衆衛生、死亡率。人間の健康にかかわるデータは無敵である。数字をつきつけられて、死んじゃうといわれたらなにもいえない。しかも、数値をみているうちに、知らず知らずのうちに従ってしまう。だから支配されているともおもわない。おっかない権力だ。

哲学者のミッシェル・フーコーのことばをつかえば、「生権力」だろうか。」

「このコロナ禍に、アガンベンは檄文を書きまくっていた。いまや国家はなんでもあり。死の恐怖をつきつけて、とにかく危機をあおっていれば、非常事態宣言をだして人権侵害もなんのその。どんな強権をふるってもゆるされる。だって、ひとの命がかかっているんだもの。

(・・・)

だからアガンベンは声をあらげた。国家のいうことはぜんぶウソ。統計データなんて信じてんじゃねえよ。コロナの死亡率をインフルエンザと比較したら変わらないじゃないか。こんなのただの風邪。国家はいたずらに生命の危機をあおって、民衆を家畜のように支配したいだけなのだと。」

「ナイチンゲールにはあくまで「脱病院化」とよべる思想があった。「病院」を前提とすることであたりまえになっている。治療する側と治療される側の垣根をこえようとしていたのだ。

もともとナイチンゲールの看護論はそういうものだった。相手をおもい。われをわすれる。自他の区別をみうしなう。自分を消滅させるほどの力をふるう。あなたを救うために命の炎を燃やし尽くす。たとえ相手がたすからないとわかっていても、ムダだとわかっていてもそうしてしまう。

だれのためでも、なんのためでもない。だれになにをいわれても手をさしのべる。なにものにも従属しないその力。そこに神を感じてしまう。このうえない生の歓びを感じてしまう。燃やせ、燃やせ、燃やせ。おのれの命を焚き木にして、生の炎を燃えあがらせろ。いくぜ、デンジャラス・エモーション。」

「ずっと体調がわるくて、いま死ぬぞとおもっていたナイチンゲール。ぜんぜん死なない。長生きに長生きをかさねていく。八一歳で視力をうしなったものの、八〇代の半ばまでは意識もはっきりしていた。

(・・・)

さて、一九〇七年には政府からメリット勲位を授与。どえらい名誉勲章だ。女性初の栄誉なのだが、もしナイチンゲールの意識がはっきりしていたら拒否していたことだろう。わたしは国家のために働いたのではなりませんと。

ましてやカネのため、地位のため、名誉のためにはたらいたのではない。神につかえただけなのだ。いつも心に神秘だと。無私の心。われわれはいかなる目的にもふりまわされない。看護をなめるな。

(・・・)

ちなみに、政府は国葬にして、歴代の王や女王がねむるウェストミンスター寺院にほうむろうとしたのだが、これだけはまえまえから遺言状をかいて拒否。さすがナイチンゲールである。代わりに、両親とおなじイースト・ウェロー村のはずれにある教会墓地に薄めてしまったそうだ。

墓碑にもよけいなことをかかせない。ただ、「F.N.一八二〇年五月一二日誕生、一九一〇年八月一三日死去」とだけ記された。「F.N.」はフローレンス・ナイチンゲールのイニシャルだよ。シンプル。どうしても国民的英雄あつかいされたくなかったのだろう。なにより国家に追悼

されたくなかったのだ。

そこにこめられたメッセージはただひとつ。国家にケアをうばわれるな。ナイチンゲールの遺言だ。ごきげんよう。」

*(早川よう子「私は組織が嫌いだ」より)

「栗原さんの本は読みやすいのです。

(・・・)

この本も例漏れず、たいへん読みやすい。帯には「鬼才文人アナキストがかつてないナイチンゲール伝を語り出した」とある。だから本書は文字文化の鬼っ子であると自ら名乗っているようなものであるが、私もこれは文字文化というより、口承文化寄りのなんかじゃないかと思う。」

「口承文化には他人の言葉で語りたいという欲がある。気の利いた文句を思いついた人がいたら。それいいねじゃああたしも、となるのは人情だろう。それを聴き手の反応を見ながら上演やパフォーマンスの度にちょっとずつ変えていくのも又、とてつもなく面白いものだろう。」

「ナイチンゲールについては、私も遠い少女時代に(キュリー夫人とナイチンゲールしか女性のいない)伝記まんがシリーズを読み、人生の大まかなところを了解していたつもりだった。が、本書に書かれた神秘主義者としての一面は知らなかった。」

「私は組織が嫌いだが、ナイチンゲールもそうだったらしい。嘘か本当か分からないが、少なくとも栗原さんの書くナイチンゲールはそうである。

「あらゆる組織にファックといいたい あん畜生」(本書より引用)

と地団駄を踏んでいる。嬉しいではないか。ここまで言ってくれるならもう、栗原さんのデッチ上げだろうとなんだろうと構わない。」

「ケア、と一般に呼ばれる営為に賭けられたものを本書の言葉で言うなら、「救うものが救われて、救われたものを救ってゆく。そんな新しい生の形式を日常生活につくりだせ」るかどうか、にあるだろう。そこにはソフトもハードもなく、暴動はケアであるし、ケアは暴動であるという世界観が広がっている。その地平では義憤に駆られて警察車両をひっくり返すのも、真冬の公園で炊き出しの鍋を洗うのも大差はない。シリーズ名にかこつけて言うと、本書はナイチンゲールの障害を紐解きながら、ケアが何にも増してラディカルな営為であるという新しい世界の扉を、われわれ読者に向かって「ひらいて」くれたのだろう。

栗原さんは又、こうも書く。

「ケアの炎をまきちらせ」

これこそがケアに携わる全てのものの矜持、胸の奥底に秘めた熱い願いを、見事に言い当てた一節ではないだろうか。」

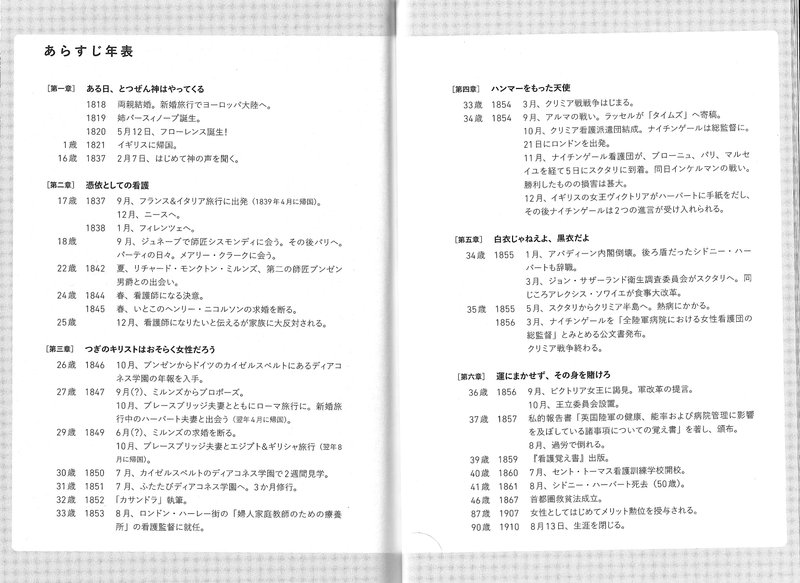

■栗原康『超人ナイチンゲール』【目次】

第一章 ある日、とつぜん神はやってくる

第二章 憑依としての看護

第三章 つぎのキリストはおそらく女性だろう

第四章 ハンマーをもった天使

第五章 白衣じゃねえよ、黒衣だよ

第六章 運にまかせず、その身を賭けろ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?