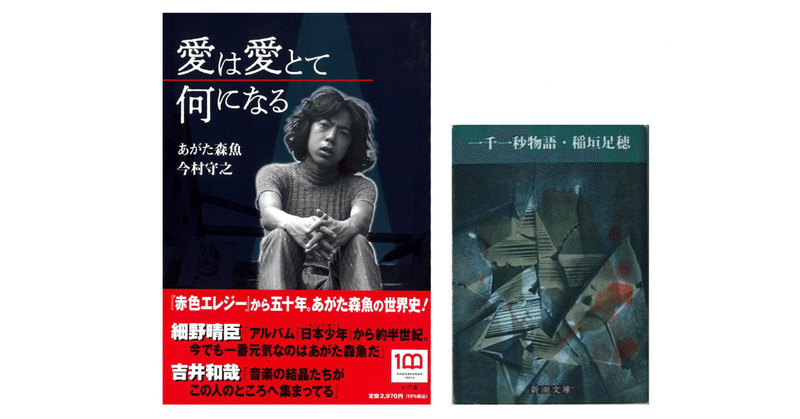

あがた森魚・今村守之『愛は愛とて何になる』/稲垣足穂『一千一秒物語』

☆mediopos2938 2022.12.3

あがた森魚は二〇二二年で

音楽生活五〇周年を迎える

あがた森魚といえば

もっとも知られているのは

やはり「赤色エレジー」だが

あがた森魚をアルバムで聴き始めたのは

『バンドネオンの豹』(一九八七年)あたりから

その後も少しあいだがあいて

『佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど』(二〇〇一年)を経

『Taruphology』(二〇〇七年)あたりを中心に

ときおりその世界に親しむくらいの時代が続き

五〇年に渡る活動について

まとまったかたちで知ったのははじめてのこと

本書『愛は愛とて何になる』は

あがた森魚・今村守之の共著による

あがた森魚の記念碑的集大成である特別な一冊

『赤色エレジー』誕生秘話

「ヴァージンVS」や「雷蔵」

近年の新機軸まで多彩な活動とその源泉について語られているほか

矢野顕子・鈴木慶一・三浦光紀・久保田麻琴・松岡正剛

森達也・緒川たまきなどへのサイドインタビュー

そしてディスコグラフィー・年表なども掲載されている

ちなみに「愛は愛とて何になる」というのは

その曲を知る者にはすぐにメロディともに口をついて出る

「赤色エレジー」(一九七〇年)の歌詞である

さてあがた森魚の音楽はだれにも似ていないが

それにもかかわらずといえばいいのか

それだからこそといえばいいのか

不思議な郷愁のようなものがあり

それは稲垣足穂にも通じた世界である

個人的にもその世界をコンセプトにしたアルバム

『Taruphology』(二〇〇七年)は特に愛聴盤となっている

(とくにそのなかの「弥勒」という曲が素晴らしい)

以下の引用にもある通り

稲垣足穂は『美のはかなさ』で「徒然草」を引用し

「過去の既視感」としてというよりも

「これから、僕ら、そして僕らの未来の兄弟たちが、

未視感という既視感を、体験体感するためのもの」として

デジャヴをとらえているが

あがた森魚はそのデジャヴについて

「歌や音楽の役割もまさにそのものに違いない」としている

そのようにあがた森魚の音楽から感じられる郷愁は

過去からくるというよりは

「現在のことすらも回想として取り扱われる」ように

「未来の「前方への行動」から知覚が引き離される結果として、

たった今のことがずっと以前に経験されたかのように想起され、

夢とか風景とかの印象が与えられる」

そんな「郷愁」にほかならない

今はすでに懐かしい

そして未来もすでに懐かしい

そんなあがた森魚の音楽たち

■あがた森魚・今村守之『愛は愛とて何になる』

(小学館 2022/9)

■稲垣足穂『一千一秒物語』

(新潮文庫 昭和四十四年十二月)

(あがた森魚・今村守之『愛は愛とて何になる』〜あがた森魚「近代の兄弟たちへ 未来の兄弟たちへ」より)

「なぜ十六歳の夏に、ボブ・ディランの歌に出会い、感銘したのか。

なぜ、「ガロ」という雑誌の林静一の『赤色エレジー』という漫画に感銘し、歌を作ってしまったのか。

その「赤色エレジー」が、フォークやロックファンのみならず、多くの大衆に親しまれたことの意味について、第二次世界大戦や、一九六〇年代は、現代にとって、置き去りにすることはできないかけがえのない幼年期であること。いやたった現在ですら未来の兄弟たちにとっての幼年期以前であるだろうこと。それらを全て僕らに予告し続けようとした、一千一秒物語の稲垣足穂。

その稲垣足穂の著書『美のはかなさ』で「徒然草」七十一段を引用し、デジャヴというものが、過去の既視感としての配慮ではなく、これから、僕ら、そして僕らの未来の兄弟たちが、未視感という既視感を、体験体感するためのものではないだろうかと問いかけます。歌や音楽の役割もまさにそのものに違いないわけです。

「未来」を生きる旅、その準備、新しいもの、美しいもの、心洗われるもの、それらを現実として創造物として、旅として歌として、そしてそれらの総体としてのデジャヴとして、未来に置き換える(変換する)いとなみそのものが、僕らの生きているありさまではないだろうかという問い。そう感じるのは僕だけだろうか、という稲垣足穂からの謙虚な問いかけです。

僕(僕ら)の約七十五年を記したこの一冊ができあがろうとしている今。ならばこそ、この一冊の差音材と、そこに配された意味を、多くの誰彼にきちんと伝えたい気持ちに強くかられます。そして、ひき続き歌ったり語ったりするライヴで、「明日を生きるという続篇」を、多くのミュージシャンやアーティスト、スタッフたちともまた一緒にやれるにちがいない、そんな、勇気が湧いてきました。

それこそが僕自身思うところの「有機的気配のある未来の共有」ということではないかと。」

(稲垣足穂『一千一秒物語』〜「美のはかなさ」より)

「「又いかなるをりぞ、ただいま人の云ふ事も、目に見ゆる物もわが心のうちも、かかる事のいゆぞや有りしかとおぼえて、いつともおもひ出でねども、まさしく有りし心ちのするは我ばかりかく思ふにや」吉田兼好が書いている。折ふしに頭脳の片すみを訪れる奇異な郷愁的翳りについて、僕はベルクソンの説明を思い合わせる。

それは本当に曾て在ったのではない。いったいま現在のことすらも回想として取り扱われるという事実を示すものに他ならない。云い換えると、現在知覚の未来へのジャンプが一時的に停滞するのであって、ここでは「記憶」が知覚に追い付いて、「現在」に対する認識とその再認識とが生じる。未来の「前方への行動」から知覚が引き離される結果として、たった今のことがずっと以前に経験されたかのように想起され、夢とか風景とかの印象が与えられる……こんな論旨で、分析は例によって精緻をきわめていたが、僕には、事はそれだけではないうように思われたものだ。」

「自分の場合は、「以前ここに居たことがある」あるいは「いつだったか此処で、まさしくこれらの人々と共に、ちょうどこれと同じことを語った」という突然感情は、同時に、「ひょっとしてこれから先に経験すること」のようだし、「それは自分ではなく、他人の上に起こっていることではないか」などと思われたりする。

時折自分をとらえて、淡い焦慮の渦の中へ捲き込む相手をもって、かつて僕は一種の「永遠癖」だと考えた。それでは不十分なので「宇宙的郷愁」に取りかえたが、この都会的、世紀末的、同時に未来的な情緒は、つとに自動車のエグゾーストの匂い、雨の降る街頭に嗅ぎつけたあのガソリンの憂愁の中に、兆していた。」

◎あがた森魚「赤色エレジー」

◎あなた森魚「弥勒」

「タルホロジー」(2007)より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?