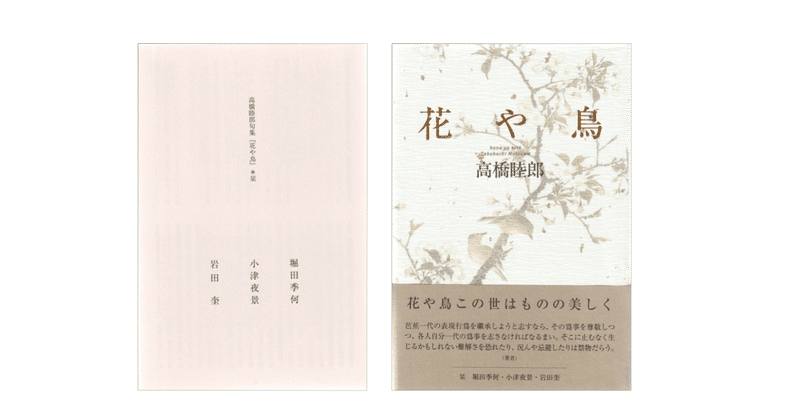

高橋睦郎『花や鳥 (句集) 』

☆mediopos3401 2024.3.10

高橋陸郎の新句集『花や鳥』が

「ふらんす堂」から刊行されている

歌集としては一年半ほどまえの

『狂はば如何に』(2022年)があるが

句集としては『十年』(2017年)に次ぐ

『狂はば如何に』は

講演録「老いを生きる」が跋として収録され

「八五歳を目前に九十・百の畏れを以て望み、

長くも短くもあつた來し方を痛みと共に顧みる。

老年の無残と微光を直視する四百六十餘首」と

「老い」が主題となっていたところがあるが

新句集『花や鳥』は

序句に

花や鳥この世はものの美しく

が置かれ

小鳥來よ伸びしろのある晩年に

という句に象徴されるように

老年においてこその

あらたな世界へと向かおうとしている

「「少(わか)く俳句なるものに出會ひ、

七十餘年付き合つてきて言へることは、

俳句はこれこれの詩・しかじかの文藝である、

と規定または言擧げすることの虛しさだ。」

「芭蕉は敢へて俳諧の定義も、發句の定義も

積極的にはしなかつたやうに思ふ。」という

念頭には芭蕉の存在がある

「今日おこなはれてゐる俳句の原型を作つたのは、

いふまでもなく芭蕉」だが

「古人の跡をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」

という芭蕉の言葉にもあるように

「芭蕉一代の表現行爲を繼承しようと志すなら、

その爲事を尊敬しつつ、各人自分一代の爲事を

志さなければなるまい」という

俳句に「七十餘年」付き合ってきたがゆえにこそ

俳句とはこういうものだという規定を離れ

晩年にこそ可能なみずからの「伸びしろ」を信じ

あらたな出発を試みようとしているのだ

句集には堀田季何・小津夜景・岩田奎の寄せた

「栞」が挟まれている

そのなかで堀田季何は

「睦郎は、伸びしろを信じ、生き、詠い続ける。

習うべき手本がある自由も、手本に縛られない自由もある。

難解さを恐れずと、跋で示した覚悟は、

定家の達磨歌ならぬ達磨俳諧を自ら起こすくらいの

気概であろう」と記し

岩田奎は

「俊敏を窮めつくすのが若者の特権ならば、

その対極にあるのは伸びやかな蕩尽であろう。

永田耕衣〈少年や六十年後の春の如し〉の景を枯野に据え、

少年ではなく老人の内にこそ春を看取した己が

青年期の読解(『銀花』一九七一・九)を思いかえしながら、

この老大人は次なる詩嚢を張りつめさせているのだろうか」

と記している

若きときに

ふつうの意味で「伸びしろ」がある

というのはいうまでもないことだが

年を経てこそ「伸びしろ」がある

というのがほんらいの創造性なのではないだろうか

年を経てこそ

「花や鳥この世はものの美しく」

という言葉が真実に近くなるということでもあるだろう

「自由・不自由についていふなら、

自ら求める俳諧に先蹤のなかつた芭蕉は習ふべき手本がない

といふ意味では不自由だが、

手本に縛られない分だけ自由だつた、といへる」(高橋睦郎)

というように

「手本」をさまざまに経てきたあとにこそ

「手本に縛られない」自由がそこにはひらけている

それこそが「伸びしろ」にほかならない

この世を生きることは

そんな「伸びしろ」を得るためでもあるだろう

そしてそれはほんらい年を経れば経るほどに

伸ばしていくことができるはずである

その「伸びしろ」ゆえにこそ

「花や鳥」など「この世」の「もの」が

ほんとうに「美しく」あらわれてきますように・・・

■高橋睦郎『花や鳥 (句集) 』(ふらんす堂 2024/2)

*(「跋」より)

「少(わか)く俳句なるものに出會ひ、七十餘年付き合つてきて言へることは、俳句はこれこれの詩・しかじかの文藝である、と規定または言擧げすることの虛しさだ。十七音を基本とするたぶん世界最短の詩型といふのは、客観的な事實の範囲だからまだよい。最短の詩型を形式の上で生かすのが切れ字であり、內容の上で支へるのが季語であるといふのも、芭蕉の遺語「發句も四季のみならず」「無季の句ありたきものなり」といふ保留付きで、とりあへず許容範囲だらう。しかしその餘は虛子の「花鳥諷詠詩」にしても波鄕の「俳句は私小說」にしても、その人その時の門下か仲閒內での敎條か合言程度と合點しておけば足りよう。

芭蕉は敢へて俳諧の定義も、發句の定義も積極的にはしなかつたやうに思ふ。「俳諧は三尺の童にさせよ」とも「發句はただ金(こがね)を打ち延べたる様に作すべし」も、さらに「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中にいひとむべし」も、用であつて軆ではない。俳諧自由を旨とした夫子のことだ、軆を言つて作が不自由になることを、何より嫌つたのではないだらうか。自由・不自由についていふなら、自ら求める俳諧に先蹤のなかつた芭蕉は習ふべき手本がないといふ意味では不自由だが、手本に縛られない分だけ自由だつた、といへる。弟子の場合は事情が違つてくる。自ら作るに當たつてしばしな一字一句師に相談した。それは表向き自由だが、じつは不自由だつた。だから、芭蕉は死の牀に馳せ参じた門弟たちに夜伽の句を作るやう勸めた折、「今日より我が死後の句なり、一字の相談を加ふべからず」と、以後各自句作において眞に自由になるための覺悟を求めたのだ。

今日おこなはれてゐる俳句の原型を作つたのは、いふまでもなく芭蕉である。しかし、今日一般的な平朙な只事句と芭蕉の句と、なんと相貌を異にしてゐることだらう。芭蕉の句の魅力はしばしばその意外な難解さと不可分だ。むろんそれは意圖された難解さではない。創始者ゆゑの止むをえざる發朙の試行錯誤から生まれた、止むをえない難解さといふべきだらう。芭蕉一代の表現行爲を繼承しようと志すなら、その爲事を尊敬しつつ、各人自分一代の爲事を志さなければなるまい。そこに止むなく生じるかもしれない難解さを恐れたり、況んや忌避したりは禁物だらう。

「古人の跡をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」と言ふ。古人をさしあたり芭蕉と定めれば、「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ」か。これをさらにたとえば『正法眼蔵』に溯れば「而今の山水は、古佛の道現成(だうげんじやう)なり。ともに法位の住して、究盡の功徳を也せり」さらば、

山や水有情無情や皆目覚めむ」

*(「栞」〜堀田季何「睦みあうもの」より)

「睦郎の到達点にして、また一つの出発点である。芭蕉の為事を尊敬しつつ、今なお一代の為事を志す。

小鳥來よ伸びしろのある晩年に

雪の香の立つまで生きん志

雪頻れ達磨俳諧興るべう

睦郎は、伸びしろを信じ、生き、詠い続ける。習うべき手本がある自由も、手本に縛られない自由もある。難解さを恐れずと、跋で示した覚悟は、定家の達磨歌ならぬ達磨俳諧を自ら起こすくらいの気概であろう。

Mitochondrial Eveがわが家祖草霞む

我が記憶こそ汝が來世芋殻焚く

僕死んだ見て見て見てよ憂國忌

これらの大胆な句には驚きがある。過去と現在と見たいの不思議な仕組みを見ているようだ。記憶によって、死者は未来に生きる。考えてみれば、睦郎は、常に古と今を重ねてきた。古とは、死者であり、古典であり、それらの言葉や技や遊びである。

竝寝て汝が初夢に入得ずよ

赤壁ノ賦に前後あり後の月

一句目は、〈白げににはねもぐ蝶の形見哉 芭蕉〉及びその背景にある胡蝶の夢と通じる。真の恋美著は、夢でも結ばれるべきなのだ。二句目、序詞のように下五を引き出す和歌の技を俳句に導入する点も、赤壁という三国時代の古戦場、つまり古を想った詩人・蘇東坡を想う睦郎を「後の後」の形で出している点も、赤壁に月が出ていると思わせる点も、古と今の接点であろう。

津や浦や原子爐古び春古ぶ

太郎も花子も絶滅危惧種こどもの日

といった句も同様。今というものはすぐに古びる。原子炉と春といえば、東日本大震災が思い浮かぶ。太郎や花子は、昭和期に人名の例としてよく使われただけでなく、戦時中や戦後、象たちに付けられていた奈でもある。

今というもの、という書き方をしたが、睦郎にとっての「もの」とは、抽象も具象も、古も今も、夢も現も、虚も実も含む。物のときも者のときもある。

氷面鏡夜半もとどむる空の青

精霊を乗せて重さよ眞菰舟

のうぼうと蟇いでにけり虚空蔵

齒固や齲齒義齒幻齒吐盡し

今朝外に立つ不審者を春といふ

これらの句では、まさに、芭蕉が支考に伝えたとされる「虚に居て実をおこな」い、虚実が重なる。蟇は、世界の理と一体化し、氷面鏡は夜に昼を蔵し、精霊は重さを持ち、実の歯と歯は並び、春は者になる。

ものの見えたる光忽ち水暮るる

花や鳥この世はものの美しく

「もの」は、右二句に現れる。どちらも睦郎という詩人の創作姿勢そのものであり、本集の本質である。一句目は、『三冊子』の「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中にいひとむべし」を踏まえる。二句目は、本集全体を示す序句であり、画題の花鳥でなく、『万葉集』巻第十五所収の中臣宅守による贈答歌の註「寄花鳥陳思作歌」を思い起こさせる。「この世」であの世を引き出す。花も鳥も、「もの」として、虚であり実でもある。さらに言えば、『古今和歌集』真名序の記述「至有好色之家、以此為花鳥之使」とも通じる。エロースは、人に限らず、森羅万象が森羅万象に恋することで、一切が消滅流転する。

姫始阿のこゑ高く吽低く

荒淫に似たり塾柿に執着す

磧(かわらいし)舐めに來るなり蝶(かはひらこ)

天の川その尾も吸はれ盡さんか

black hole そも自らに吸われなば

姫始に万物の阿吽があり、ものへの心は、愛執に転じ、無機物の磧と有機物の蝶は、似通った音を絡めて愛しあう。ブラックホールは、天の川と交媾するばかりか、自他の区別も越える。それは、睦郎自身でもあろう。

山や水有情無情や皆目覺む」

*(「栞」〜岩田奎「のびしろ」より)

「俊敏を窮めつくすのが若者の特権ならば、その対極にあるのは伸びやかな蕩尽であろう。永田耕衣〈少年や六十年後の春の如し〉の景を枯野に据え、少年ではなく老人の内にこそ春を看取した己が青年期の読解(『銀花』一九七一・九)を思いかえしながら、この老大人は次なる詩嚢を張りつめさせているのだろうか。

小鳥來よ伸びしろのある晩年に

「出門はありえない。入門はたえず更新されつづけなければなるまい」

(『私自身のための俳句入門』)」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?