知らなかった社会に少しだけ歩み寄る 今届けたい映画選 ~東京国際映画祭 学生応援団

映画とは、社会を映す鏡。映画を通じてわたしたちは、他者が対峙する世界を見ることができる。それは時に複雑な社会問題の断片を覗くことになる。

映画との出会いは、それまで「他人」として一線を画していた社会問題を、自分事として考え直す大きなきっかけとなります。

こうした機会がわたしたちの暮らしを、そして社会を、豊かなものにするはず。

今月31日から11月9日にかけて第33回東京国際映画祭(TIFF)が開催されます。

そこで今回は、映画の輪を広げていくため、SNSを中心に同年代に向けて映画の魅力を発信する活動を行う大学生の皆さん「東京国際映画祭 学生応援団」にインタビュー。

「U30に知ってほしい映画」をテーマに、過去の2つの出展作品の見方・魅力、そして活動への原動力をお聞きしました。

【東京国際映画祭 学生応援団について】

若い世代にも映画の輪を広げることを目的として、10年前に映画祭や映画の魅力の発信を中心とした活動がスタート。昨年からは東京国際映画祭の学生への認知度向上を目指し、SNSを通じて学生中心の3万人に向けてPR。映画の魅力はもちろん、社会問題を扱った映画やアート映画など、映画祭だからこそ知ることのできる多様な作品の魅力を若い世代に届けるために活動している。

【第33回東京国際映画祭について】

今年の東京国際映画祭の見どころは世界中から集まった新しい才能との出会いと、オフラインとオンラインを融合した新しい開催方式。

カンヌ国際映画祭をはじめ、海外の映画祭がコロナウイルスの影響で中止となり、来年に作品を温存するベテラン監督が多い。そんな中開催を決めた当映画祭のラインナップ作品には、東京国際映画祭初上映となる新人監督の作品が多く集まった。今後の映画界に名を馳せるであろう若い才能に注目。

また、今年は映画館でのフィジカルな鑑賞と、世界各地の監督とのオンライントークイベントを融合した新しい形となる。コロナ対策は万全、ぜひ実際に映画館に足を運び、鑑賞を楽しんでみては。

====

開催日程:2020年10月31日(土)〜 11月9日(月)[10日間]

会場: 六本木ヒルズ、EXシアター六本木(港区)、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場(千代田区)、東京国際フォーラム(千代田区)ほか 都内の各劇場及び施設・ホールを使用

公式サイト:https://2020.tiff-jp.net/ja/

*学生限定で、世界中の映画を500円で楽しむことができる当日券を用意

====

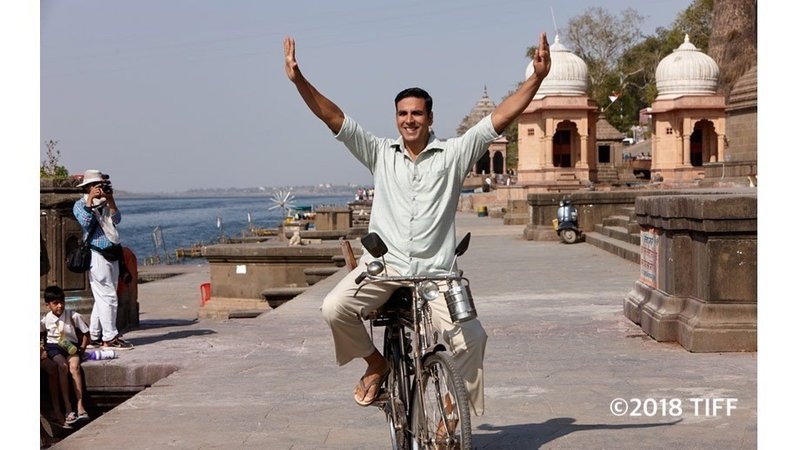

映画①『パッドマン』から歩み寄る「女性格差」

紹介者:片柳博貴(東京国際映画祭 学生応援団)

『パッドマン』あらすじ

現代のインドで “生理ナプキン”の普及に生涯をかけた男の感動の実話。

「愛する妻を救いたい。」その一途な想いを胸に タブーを恐れず清潔で安価なナプキン作りに挑んだ男の行動が、やがてインド5億人の女性たちの救済へと繋がっていく。衛生的なナプキンが手に入らず生理障害に苦しむインドの女性たちの現状、そして男性が“生理”について語るだけでも奇異な目で見られる社会に挑んでいく。

(第31回東京国際映画祭 特別招待作品)

女性が生理に対して抱く嫌悪感や拒絶感

本当に「生理は恥ずかしいものじゃない」?

『パッドマン』で興味深いことは、生理に対し、「女性が」抱く嫌悪感や拒絶感も描いていることです。

「生理は恥ずかしいものじゃない」「生理は自然なものだから隠すことじゃない」という言葉に突き動かされるように、主人公は映画の前半行動していきます。しかし、物事はそう上手くいきません。

というのは、生理について認知を広め、ナプキンの普及のためのアイデアや理想を語るということと、個人的で「秘め事」とされる生理の体験を語ることは、語るという意味で同じでも全く別の体験だからです。恥ずかしいものじゃないと分かっていても、生理について誰もが声を大にして言える訳ではない、ということです。

映画では「女は女としか女の話をしない」という助言から、生理用ナプキンの普及は「女性のために作る」だけでなく「女性とともに作る」という動きへと変わります。これは、いくら女性の地位向上や、問題解決に取り組んでいても、その社会が男だけのものでは意味がないというヒントのように感じます。

私自身、女性の社会的地位の向上に賛同しますが、「俺はこんなに女性のことを考えているのに」といった男性側の意識を変えることが、女性が社会で抱える問題を本当に解決するために必要になると教わりました。

U30に知ってほしい「ジェンダーギャップ」

映画から、知って、学んで、選択する

私は古くからの習わしや、約束事を壊すことが良いことだとは思いませんが、一方で慣習に固執してしまうことは残念に思います。

社会認識や社会的地位と言われると、何か難しいもののように捉えてしまうかもしれません。しかし、隣の人が苦しそうにしていたり、新しいアイディアが生まれず行き詰まっている状況に直面した際、生理に対する認識や女性の視点に立ってみるという、知識や行動の選択肢を持ち得て、実際に選択できるかどうかでは大きな差が生じると考えています。ここでは男性のみに向けた話に聞こえますが、突き詰めていくと、人間対人間の、いかに自分と異なる者を寛容するか、ということに帰着するのだと思います。

そして、未だこの選択肢を持つ割合が少ないことは、日本の現代社会に通じる問題のひとつだと思います。日本のジェンダーギャップは世界で121位、またこの数字を聞いてもピンと来ない人もまだまだ多いかもしれません。きっかけは映画で構いません、ぜひ一緒に知って、学んで、選択ができる豊かさを感じてほしいです。

紹介者コメント

映画はすべて、知らないものを知る大切さ、また知らないものに歩み寄ってみるということを描き続けている娯楽だと思っています。知らないものを知る、相手のテリトリーに入るということは、非常に勇気のいることですが、まずはこの『パッドマン』を観ることから始めてみませんか。

「インド映画」「生理用品」「男女」という単語だけで遠ざけてしまうのではなく、まずは歩み寄ってみてほしいです!インド映画ならではの歌と踊り、軽快なユーモアも詰め込まれた作品なので楽しく観てください。

Column: 第33回東京国際映画祭 「ジェンダー」を考える映画3選

今年の映画祭でも、「ジェンダー平等とは何か」「どうすれば女性が生きやすい社会をつくれるのか」を考えるのにぴったりな作品が上映されます。

・『ある職場』/―多重のハラスメント、誰のせい?-

あるホテルチェーンの女性スタッフが上司にハラスメントを受けたという実在の事件をもとに、その後日談をフィクション化。男女格差が深刻な日本で、ジェンダー平等とは何か?を問う。

第33回 東京国際映画祭 上映作品

・『モラルオーダー』-世紀の駆け落ちスキャンダルの真相は-

20世紀初頭、上流階級における男性優位社会に挑んだ女性の生きざまを描く、実話のドラマ。

第33回 東京国際映画祭 上映作品

・『ノー・チョイス』-イラン社会の裏面を暴く衝撃作-

愛する男に利用されお金のために代理出産をさせられる16歳のホームレス少女。彼女を救済しようと人権派の女性弁護士が行動を開始するが、大きな壁が立ち塞がる。イラン社会の裏面を描き出した衝撃の問題作。

第33回 東京国際映画祭 上映作品

②『スリー・オブ・アス』から歩み寄る「移民問題」

紹介者:小沼あみ(東京国際映画祭 学生応援団)

『スリー・オブ・アス』あらすじ

フランスの人気コメディアンであるケイロンが、父の若き日を演じ、自らメガホンも取った感動の実話ドラマ。イラン政権に異を唱える活動家であった父は、政府によって7年以上に渡り兄弟とともに投獄される。政府から命を狙われるようになった父が、1983年に家族を連れ、命懸けでフランスに亡命する様子や、そこで送る移民としての新しい生活が描かれる。移民問題に揺れるヨーロッパにおいて移民を扱う映画が多く製作される中、笑いとポジティビティーで彼らの苦闘を語るという異色の作品となっている。

(第28回東京国際映画祭出展作品)

譲れない信念と守りたい家族

この映画を観て、「曲げられないもの」と「大切にしたいもの」、その2つを生活の中で意識するようになりました。自分の哲学や信念を貫き通すことは、必ずしも大切な人を幸せにするとは限りません。

『スリー・オブ・アス』の場合、険しい道のりの中で、時に主人公であるイバットの信念が彼と彼の家族にとっての幸せを遠のけることもあります。しかし、どんな過酷な状況に置かれても、クルド人の未来のために、そして愛する家族のために行動する、イバットのハートの強さは偉大です。

U30に知ってほしい「移民問題」

自分の立場から「多文化共生」を考える第一歩

この映画を通じて彼らの苦闘に触れ、クルド人問題を「自分とは関係のない他人事」として距離を置くのではなく、「共生とは何か」について考えられると思います。

幸運ながら、わたしたちは差別や弾圧、政治的・文化的制約によって海外への移住を強いられることは少ないのが現実です。しかし、日本人の人口が減少する今、在留外国人が約300万人に至るまで外国人の受け入れは拡大しています。このような現状を踏まえると、移民問題は決して他人事ではないと分かります。

「多文化共生」を考える第一歩として『スリー・オブ・アス』を含め、「移民問題」を描いた今年の作品を観ていただきたいです。

紹介者コメント

『スリー・オブ・アス』では、家族の幸せと、主人公イバットの哲学・信念との間に生まれる葛藤を、ご自身の立場から考えてほしいなと思います。

自分の行動が愛する家族を危険に晒してしまうかもしれない状況にいる時も、イバットはクルド人の自由・未来のために、抑圧からの解放を進めていきます。

どのような場所におかれても、信念を持ち続ければ、自分の道を切り開けることができると、イバットの生き方に背中を押してもらえるはずです。自分の信念が周りを幸せにするとは限らない状況に直面したとき、この映画を思い出し、行動してもらえたらなと思います。

Column:第33回 東京国際映画祭 「移民問題」を考える映画3選

移民問題に揺れるヨーロッパの時代を象徴する作品が今年も数多く上映されます!

・『皮膚を売った男』-自由の代償を巡る、大胆で皮肉な寓話-

シリアから脱出した男が、現代アートの巨匠から驚愕のオファーを受ける。それは男自身がアート作品になることだった…。移民問題での偽善や、現代アートを巡る知的欺瞞を鮮やかに風刺する人間ドラマ。

第33回東京国際映画祭・上映作品

・『海辺の彼女達』-外国人労働者の困苦を描く、人間ドラマ-

3人のベトナム人女性。搾取された前職場を脱出して北の港町に向かい、職を得るが…。日本における外国人労働者の苦境を、厳しいリアリズムと詩情で描く。

第33回東京国際映画祭・上映作品

・『バイク泥棒』-生活手段を奪われた男の決死の選択-

ロンドンで暮らすルーマニア移民の男はデリバリー業で家族を支えているが、生活が苦しさを増すなか、命の綱であるバイクを盗まれてしまう。現代の移民の苦境が切迫感を伴って伝わるスリリングな人間ドラマ。

第33回東京国際映画祭・上映作品

映画を体験し、映画の世界を広げる

最後に、東京国際映画祭 学生応援団のみなさんに、活動について伺いました。

ー「U30に知ってほしい映画」ということで、社会問題を背景にした作品を紹介していただきました。社会問題を、映画を通して知ることの価値は何でしょうか。

楽しく学べる、というのが一番大きいのではないでしょうか。昨年、TIFF(東京国際映画祭)に初めて参加して、「海外作品はこんなにも社会問題をテーマにした映画が多かったのか。」と非常に驚きました。

社会問題を授業などから学ぶのと違って、楽しみながら考えられるのは映画ならではのことだと思います。

社会問題を意識した作品は、監督から強いメッセージが込められているので、自分の中で一度咀嚼し、学びを深めてほしいと思います。(久保川渉)

ーU30世代の皆さんへのメッセージをお願いします。

同世代からの認知度は低いですが、映画祭は、映画を見るだけではなく、監督や演者と交流し、意見を交わし合うことで映画を体験できる貴重な機会だと考えています。

今回の東京国際映画祭では、「映画館で映画を見る喜び」そして「映画の世界を広げる楽しみ」を皆さんにぜひ味わってもらえたらと考えています。

普段手に取らないような作品でも、勇気を出して作品を見てみてください。きっと、映画の世界を広げる楽しみを覚えてもらえるはずです。

そして、映画は他者が対峙する世界を知り、「他人事」として一線を画していた社会問題を「自分事」として考え直すきっかけを与えてくれます。人生を変える一本との出会いを、東京国際映画祭で見つけてもらえたら嬉しいです。

文=古井美好

NO YOUTH NO JAPANのInstagramの投稿を続けるためのデザイナーさんへの依頼料と活動の運営経費にさせていただきます!