ヘブライズムと機械論的世界観(4)

機械論的世界観の展開についてお話ししています。

前回はニュートンが自然の領域では機械論的世界観を適用しているものの、人間精神の領域では目的論的世界観を堅持しているところまでお話ししました。

機械論的世界観が得意とするところはニュートンにおいて如実であったように「運動」のある物理学のような領域です。

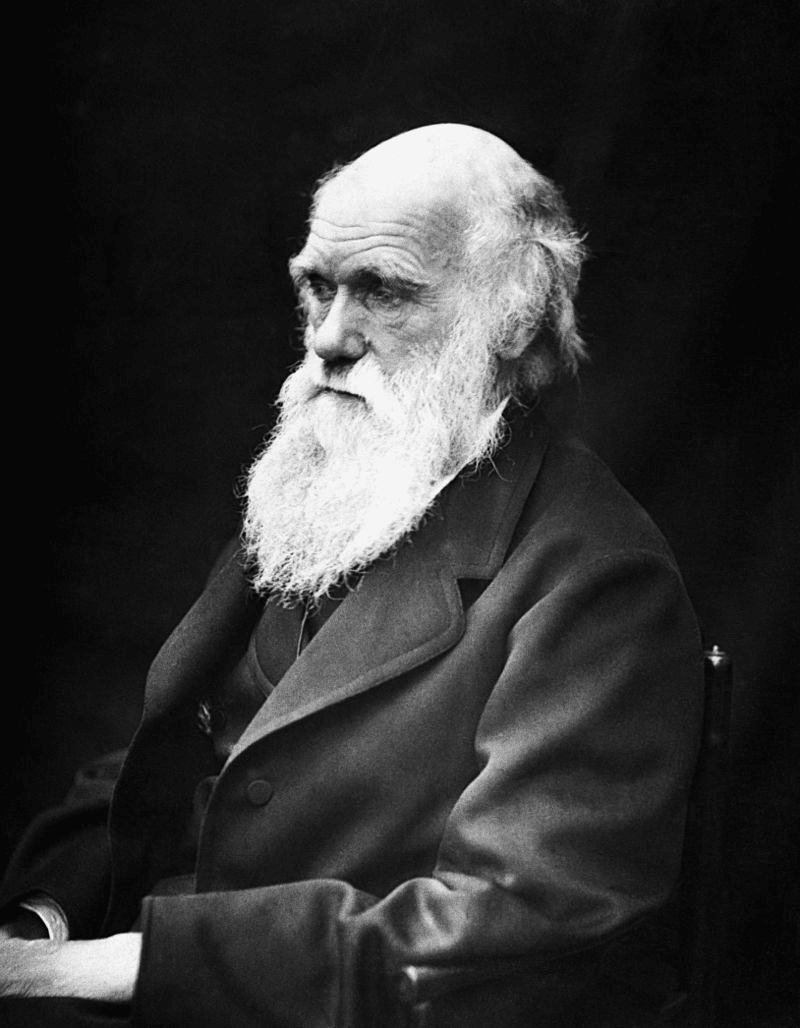

生物学もまたその一つと見てもいいでしょう。長らく生物学の創始者であったアリストテレスの枠組みの中から抜け出られなかったものが、進化論の登場によって生物の捉え方が、目的論的世界観から抜け出ることになりました。

被造物は神の創造によるものという自然観からの転換は、やはり機械論的世界観の発展によるところが大きいです。

また、DNAによる生命の解析もその代表的なものととらえることが可能でしょう。アリストテレス風の目的論的世界観による「生命」から、パーツの組み立てで構成されているかのような説明は医学と生命科学を大いに発展させ、人間の長寿命化に大いに貢献しました。今では遺伝子工学という学問まで発展して、生命が機械化されていることを如実に表しています。

しかし、その弊害として「生命」という人間精神の領域に近いものが機械化されることによって、脳死や遺伝子操作の問題など倫理的回答することが難しい重大な難問を抱えてしまうことになりました。また、「生命」の意味が、進化論のような自然選択という偶然性に彩られてしまうと、生きる意味が喪失してしまう困難にさらされます。

また、経済学もまた法則性を導入することによって発展しました。アダムスミスの古典派経済学→マルクスの唯物史観→ケインズ経済学→新古典派経済学に至る流れは、経済の運動法則を没主観的に観察したり数式化したりするなど機械論的に説明することにより人類の幸福を最大化してきました。

アリストテレスは家政学(エコノミクスの語源)を創始した人ですが、その枠組みを大きく超えて発展しました。しかし、その一方で経済と人間主体との関係において、経済成長させること自体が自己目的化されて、誰のために経済を回す必要があるのかという問いが後回しになる傾向が多々見られます。

機械論的世界観がいかに現代にいたるまで、功罪ともに大きな影響を与えているかが具体的に説明いたしました。

次回からは、機械論的世界観と並ぶもう一つのヘブライズムの存在優位の思想態度「超越論的世界観」について説明していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?