『チ。-地球の運動について-』:知(血)を紡ぐこと

季節の変わり目、特に肌寒くなってくる秋口になると、私はしばしばよく分からなくなってくる。この世界は何のためにあるのか。私は何のために生きているのか。この世界のどこに、こうして無意味の辛酸を嘗めながら生きるほどの価値があるというのか。世の中の見通しはとても暗く、空気は冷たい。私はこの世界のどこを愛しているのだろうか。どうして生きていこうなどという大それたことを受け入れたのか。

こうなると、自分で自分に処方を施すより他ない。薬事法にも記載のない、とびきりの純度のやつを摂取するより他ない。人はパンのみにて生くるに非ず。私はこれまでも、そうやって生きてきた。

今までずっと気になっていて購入までしておきながら、どうしても私の準備が整わず、読むタイミングを逸していた魚豊の漫画『チ。-地球の運動について-』を読んだ。

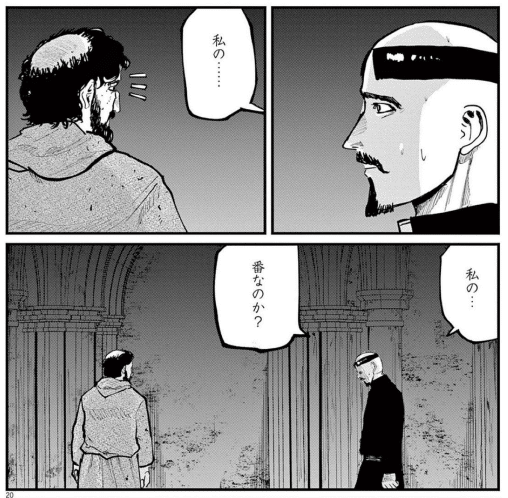

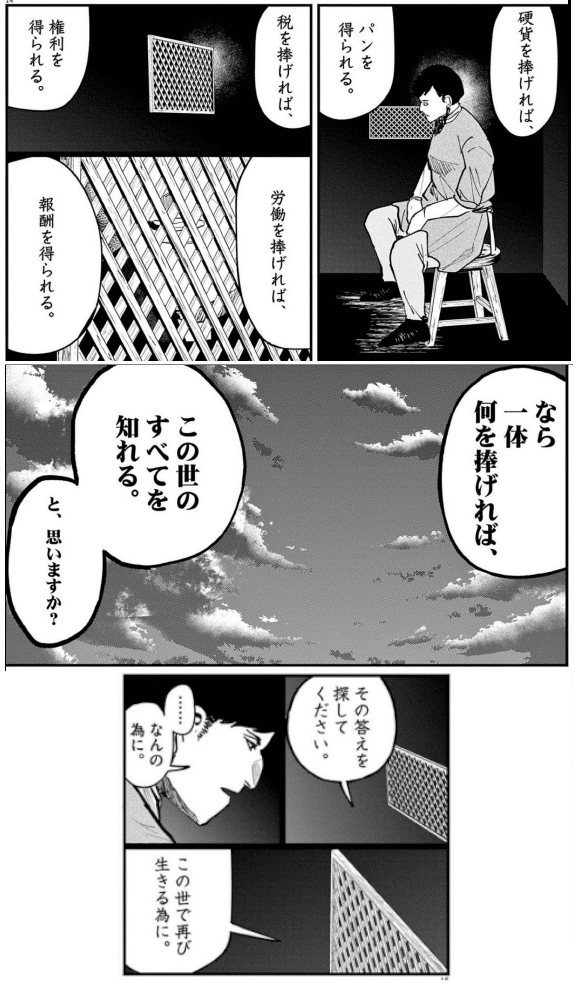

これは中世「C教」の時代、地動説を巡って激烈に迫害されながらも、自然界に遍く存在する美しい真理を求めることがやめられずに死んでいった人達の物語。異端審問官に筆舌に尽くしがたい拷問を受けながらも、自分の信じた真理に嘘を吐くことなく、死んでいった人達の物語。ただの「地動説」という仮説を巡って、ただただ真実を追い求めただけの人達が、子供から大人まで悲惨な憂き目に遭っては死んでゆく。その「地動説」という悪魔の種は、人が死ぬ度に驚くほどのしぶとさを以て次世代に(これも現代に比べればひどく短いスパンで)受け継がれ、人から人へとバトンタッチされていく。バトンを渡された当人は最初当惑しながらも、真理の持つ輝きに魅入られ、知らず知らずのうちに当事者となっていく様が非常に美しい。

私がここで言う「真理」とは勿論、永久に覆されることのない普遍的なたった一つの学説のことを指すのではない。重要なのは、常にそれを求めて「疑う」こと、皆が信じる仮説に異議を唱え、それを声高に主張する権利のあることだ。

実際のところ、ガリレオが地動説を支持したかどで宗教裁判に掛けられ「それでも地球は動く」と言ったという逸話のイメージが強いことから「地動説は中世キリスト教世界において迫害された」というイメージが浸透したようだが、実際のところはそんなに苛烈な迫害はなかったらしい。

しかしこの「地動説」に限らず、自らの信じる理念のために、それを枉げることを良しとせずに死んでいった人達は、有史以来いやそれ以前から、数限りなく存在しただろう。人によってそれぞれ、生きる上で重きを置く価値観は異なるとは思うが、少なくとも私は、上述のようにどんなことであれ自由に疑念を持つことができることと、それを安全に表明できること。この2つだけはこの先人たちの知(血)の集積によって成り立つ現代社会においては、非常に重要なことだと思う。

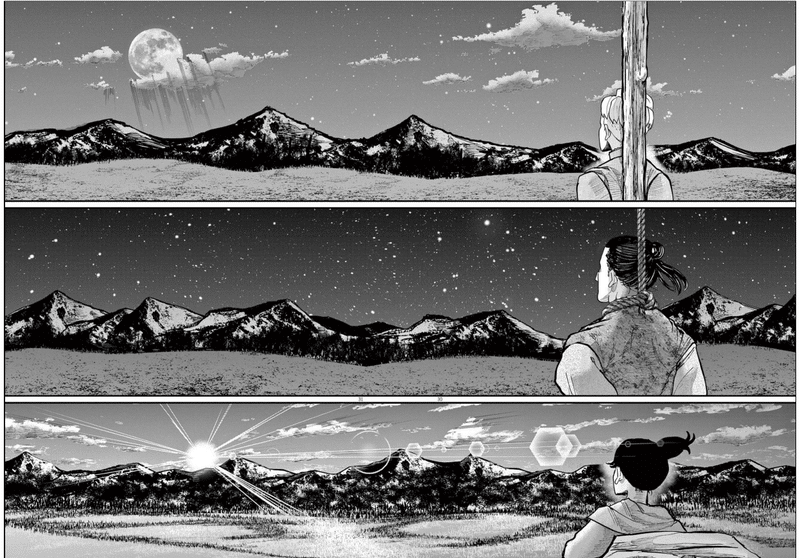

本作『チ。』においても、数多の屍を乗り越えて最終的に地動説を受け継いだ人間が抱いた、ひとつの大きな『?』、これは本作にふさわしい素晴らしいラストシーンだったと思う。

何が私をここまで生かしてくれたのか。何を信じることで私は生きようとしたのか。私自身が措定した活きる意味とは果たして何だったのか。思えば、私もそうやって受け継がれた『知』によって生かされてきたのだった。

毒杯を呷ったソクラテス、いやそれ以前にも、星を観測しながら崖から落ちたタレス、エトナ火山に身投げしたエンペドクレス、群衆に貝で肉を削がれたヒュパティア。「暗黒の中世」を越えて、死せる犬のように肺炎で死んだスピノザ、梅毒で死んだニーチェ、ナチス下のパリで孤独に死んでいったベルクソン、同じくナチスに迫害されたフランクフルト学派の人達、その中でも特に、森の中で原稿を抱いて自殺したベンヤミン。大切な奥さんを絞め殺してしまったアルチュセール、奥さんの手料理以外食べられずに餓死したゲーデル。

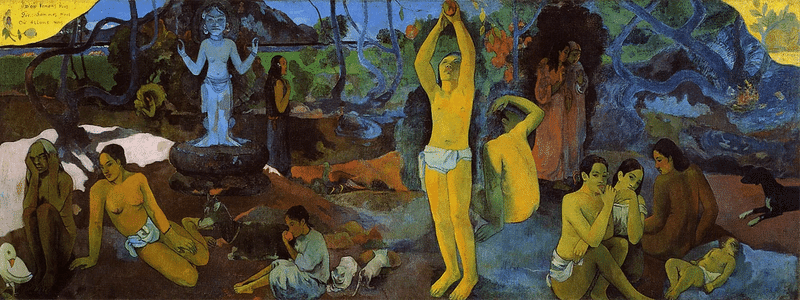

私の知る限りでも、この私の時代に至るまでに、自らの命を燃やして思想や表現を形にしてきた人々には枚挙に暇がない。私が挙げた思想の世界ですらこれだけの先人が居るのに、芸術の世界ともなれば、一体どれほどの致命的な闘いがあったことだろう。彼ら彼女らが死の間際に何をその瞳に見たのか。私は、それが美しい空であったと、森や大地、生き物達であったと、彼らにとっての福音であったと信じたい。

また歴史に名を残すような人達は、それは勿論素晴らしい表現の形を残したのだが、では一方でそれ以外の、これまで生まれては死に産んでは死んでいった数限りない人達は素晴らしくないのか。

私は決してそんなことはないと思う。どの人も一度限りの生を享け、その人限りの人生において、その人しか知り得ない悲喜を受け止め、そして死んでいった。同じ河には二度と入れないように、同じ生命は二度と存在することはない。私も遅かれ早かれやがて死に、永遠に消滅してしまうのだろう。

私はこの世に生きた人達、動物や虫や植物といったもの達の営み全てを、その意識・生命がこの世界に存在したという事実の全てを、途轍もなく尊く思う。

カート・ヴォネガット・Jrの『チャンピオン達の朝食』に出てくる前衛画家ラボー・カラベキアンは、自らの作品、巨大な緑のキャンパスにオレンジの筋を描いた絵画を否定する人たちに、こう語りかける。

「あの絵は、人生の中で本当に重要なものを、なに一つあまさず表現している。あれはあらゆる動物の意識を描いた絵だ。あらゆる動物の非物質的な中核 ─ ─すべてのメッセージがそこに送りこまれるところの“わたしは存在する”の絵だ。<中略>聖アントニーを神聖な絵にすれば、それは一本の、直立した、揺るがぬ光の帯だ。もし、ゴキブリが彼のそばにいたなら、それともカクテル・ウェートレスがいたなら、その絵には二本のそうした帯が表現されるだろう。われわれの意識は、 だれの中でもただ一つ生きているもの、そしてたぶん、ただ一つ神聖なものだ。」

株式会社早川書房 Kindle版(2014)

存在すること、それはそれ自身のみにおいて光り輝く、何よりも尊い事実。

たとえ後世の誰もそれを思い出さないとしても、私はあなたがこの世界に存在して、生きて死んでいったこと、その全てが大好きだよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?