【アルバム紹介】D>E>A>T>H>M>E>T>A>L / Panchiko (2000)

今回紹介するのは、イギリスのインディーロックバンド "Panchiko" のアルバム "D>E>A>T>H>M>E>T>A>L" です。

この人を食ったようなアルバムタイトルがナードっぽくていいですね。

ローファイで気だるいサウンドやサンプリングの多用など、90~00年代のエッセンスを確かに含んだ良質なインディーロックのアルバムです。今で言うところのベッドルーム・ポップにも近いノリかもしれません。

しかし、このアルバムで注目すべき点はそこだけではなく、むしろ「発表後20年近く誰からも顧みられることなく、リサイクルショップで眠り続けていた」という点にあるでしょう。Panchikoは、20年前の活動時には全く売れず、アルバム数枚を自主制作して活動を停止していたのです。そのあたりも詳しく見ていきましょう。

曲紹介

1曲目の表題曲 "D>E>A>T>H>M>E>T>A>L" は、憂いの漂うボーカルや郷愁を掻き立てるサンプリング、そしてセブンスコードのアルペジオが淡々としたビートの上で繰り返される非常に美しい楽曲です。インディー / オルタナ界隈のアーティストはこれまで、鬱々とした感情を美しく昇華させた楽曲で多くのリスナーを惹きつけてきましたが、この曲も間違いなくその系譜に連なるものでしょう。美しさの中に確かな哀しさが同居する名曲です。

2曲目 "Stabilisers For Big Boys" は、ハイゲインなギターリフに、暴力的にカンカン鳴るスネアと歪んだボーカルが加わったインダストリアルなサウンドの楽曲です。サビとそれ以外の部分の緩急の付け方も上手く、鋭い緊張感が漂う一曲になっています。

ここで高まった緊張感は3曲目 "Laputa" のやわらかなバンドサウンドで一旦落ち着きますが、4曲目 "The Eyes of Ibad" で再び不穏な空気に。このあたりのバランス感覚も、アルバムとしてよくまとまっていると思います。

2000年に制作されたオリジナル盤にはここまでの4曲のみが収録されており、2020年からサブスクで配信されているバージョンには、この後に別のEPに収録されていた3曲と、オリジナル盤の4曲の"R>O>T"バージョン(後述)が収録されています。7曲目 "Kicking Cars" の、淡々とした曲調からラストに向けてどんどんボルテージが上がっていく感じはかなりかっこいいですね。

バックグラウンド

冒頭でも述べたとおり、このアルバムは2000年に無名のバンドによって制作され、ごく少数(こちらによれば、30枚程度らしい)がその身内で流通したきり忘れ去られたアルバムだったようです。

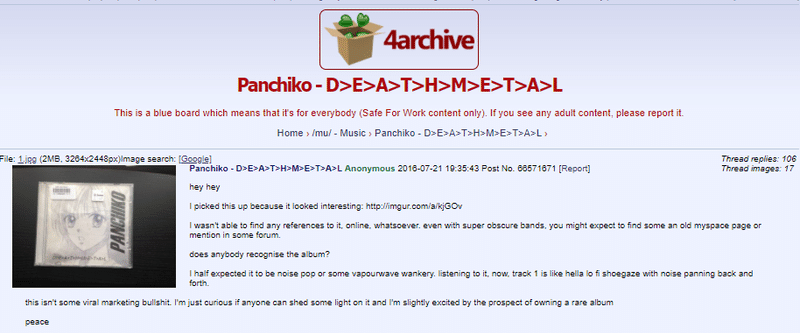

ところが2016年になって、ある4chanユーザーがリサイクルショップの店頭でこのアルバムを発見し、詳細を求めてネット上に音源をアップしました。

経年劣化(disc rot)でノイズまみれになっていたことが逆に曲の味わいを増しており、正体不明のバンドということも相まって、Panchikoは次第にカルト的な人気を獲得していきました(このときにアップロードされた劣化音源が "R>O>T" バージョンとして配信盤に収録されています)。

ネット上にも一切の情報が存在しなかったため捜索は難航しましたが、4年後の2020年1月31日についにPanchikoのメンバー本人とコンタクトを取ることに成功します。これを機にバンドは活動を再開し、ノイズのないオリジナルの音源やその他の音源がネットにアップされたり、Youtubeでスタジオライブが公開されたりするようになりました。

"too good to be true"

このように、本作は非常に不思議なエピソードを持ったアルバムとして注目を集めてきました。しかし、それがあまりにも「良い」話だったため、一部ではマーケティングのためのフェイクではないかと疑う声も上がっています。こちらで詳しくまとめられているように、

・音源公開から商品化までの流れがスムーズすぎる。

・情報が異様に少ない。

・そんなごく少ない情報から本人たちを探し当てる過程が不自然。

・ジャケットに使われているのは日本の漫画『ミントな僕ら』の一コマ(下図)だが、左右が反転されていないことから日本版のトレースとみられる。その連載期間(1997-2000)を考えると、当時の英語圏でこの漫画の日本版を保有しているのは、熱心なマニアでもない限り考えにくい。

などの点から疑念が示されているようです。

ぶっちゃけ、個人的にもまあフェイクかもしれないなとは思っています。20年前といえばまだパソコンもあるかないかぐらいの頃でしょうから、その時代に個人で制作したアルバムのアートワークやサンプリングの音源がちゃんと残っているというのもちょっと不思議ですし(本当であれば、メンバーが自分たちの作品を大事にしていたということで、素敵な話だと思います)。

ただ、先ほどの検討記事でも付言されているとおり、仮にこのエピソードが嘘だったとしても楽曲が優れていることには変わりない、ということは強調しておきます。そもそも、こうした「設定」込みで楽しむ作品はこれまでもたくさんあったわけですし(極端な例ですが、たとえばアニソンとかGorillazみたいなね)、エピソードの真偽を問うこと自体ナンセンスなのかもしれません。

もしフェイクだったとすれば現実世界をも巻き込んだ展開だったというところが評価・賛否の分かれどころでしょうが、個人的にはそれも面白い試みだなあと思います。当初からVaporwave的なものとの比較もされていたようで、確かにノリとしてはそのへんに近い気もしますね。インターネットっぽい。

おわりに

まあ真偽はともあれ、90〜00年代のオルタナ・インディーが好きな人には絶対におすすめのアルバムです。たぶんそういう人はこのエピソードも好きでしょ?(偏見)

ちなみに私は、この話を聞いて早速近所の中古屋にロストメディアを探しに行ってみたのですが、案の定めぼしいものは見つけられませんでした。いっそ自分で作ってそのへんに流通させるのもアリかもしれない…?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?