キャタピラー・ドリーム、ラヴィン・ラビット&チェシャ・ソウル@上野

活気を取り戻した上野の街には、色んなニオイが立ち込めていた。排水、騒音、ケバブ、香水、行き交うたくさんの人々。それらを混ぜて2日は煮込んだような空気が流動的に漂っていた。僕と彼女と彼の3人はアメ横商店街を右に左へ駆け抜け、シーシャ・バーへと入り込んだ。

店に入る前、雨が降ってくる雰囲気があって、僕は空に手をかざしていた。一滴の雨粒が掌の親指の付け根のふくらみを優しく叩いた気がした。

「雨か」

「ん? 降ってないだろ」友人が空を見上げ、唇をすぼめながら言った。赤いフレームの眼鏡に街灯の光が反射していた。そういえばどうしてウサギの目は赤いのだろう?

雨は、やはり気のせいだったかもしれない。まぁいいさ。どうせ中へ入るのだし。

そこはビルの上の方の階にあるというのに、まるで地下室のような不思議な感覚を僕に与えていた。“地下室のよう“っていうのは、暖色のライトがついていて、空気が物理的に重くて、長くそこにいたらモノとモノとの距離感を正しく保っていられないんじゃないのだろうかっていう雰囲気のことだ。

不思議の世界に迷い込んだアリスみたいに、芸術的な下がり眉で受付を待っていると、カウンターの奥から店員がやってきた。店員はアルコール消毒を勧め、それからハンドガンのような体温計を僕らの額に向け、規定の体温であることを確認すると席へと案内した。どうでもいいことだけれど、額に何かを向けられるってマジで少し怖い体験なんだよな。

キノコ色したひとり掛け用のソファーに座り、各々好みのフレーバーを注文すると思い出話が始まった。思い出話を語り合うことは、何度も見た2時間の青春映画の善し悪しを語り合うことによく似ている。真っ青になるまでお酒を飲むことももうない。

白ワインを飲み、席に届いたダブルアップルとリコリスのミックスフレーバーのシーシャを吸っていると、僕はたびたびぼんやりとしてしまうようだった。ほとんど深呼吸に近いため息をつき、吐き出した分の空気をダブルアップルとリコリスの煙で置換する。肺の中の空気をそっくりそのまま取り換えようとするその日の僕は、いささか破滅的で感傷的であったと言わざるを得ない。

話題が恋バナへと移り変わると、右脳なのか左脳なのか、前頭葉なのか小脳なのか、一体どこでそんなことを考えているのかわからないけれど、僕の頭の一部分は別のことを考えていた。僕たちの関係性は、これからどうなっていくのだろうか。なんてことを考えていたのだ。頻繫に会うこともなくなって、ウンと年老いて、各々が例えば家庭を持った時なんかでもこうやって互いの顔を見ながら笑っているのだろうか。いつまでも叶わない青写真を右ポケットに忍び込ませながら、悶々とした表情の下の悩みを見透かしてくれるのだろうか。

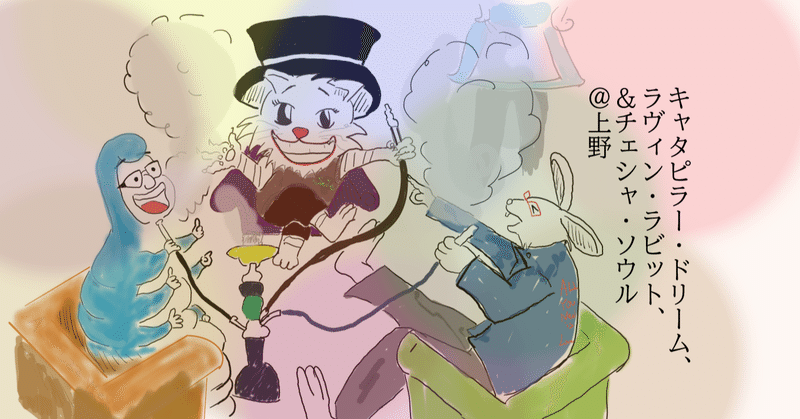

姿勢が悪いために背中が曲がった僕の二段腹は、まるでイモムシの節のようである。シーシャを吹かしているのでなおさらだ。「不思議の国のアリス」での青いイモムシの役割は「アイデンティティの保持」だ。身体的な変化によって自己認識に混乱が生じても、決して自分らしさを見失わないその強さをアリスに説く役割がある。環境的変化にも身体的変化にも、打たれ弱い僕は、まだまだ若く、青臭いのだろうか。青二才の僕はシーシャを吹かし、それでも、どうにか二人の会話に意識を戻すことに集中した。

「結局、ブレても迷ってもいいから自分をどれだけ持つことができるかってのが大事だと思うのよ。上っ面の、誰かから借りてきたような言葉で取り繕わないことだよ。自分に対して誠実であれば、きっとそれは自分にとって大事なこととか好きな人とかに対しても同じように向かうと思う」彼女は片方の肘掛けに頬杖を突きながら、チェシャ猫のようにグリンと笑った。

一瞬の沈黙のあと僕らは互いの顔を見ながら笑っていた。それが彼女のいわば座右の銘、チェシャ・ソウルなわけだ。そしてそれは、僕が今悩み、そしてその悩みに対して欲しかった答えでもある。これじゃ物語のキャスティングミスだな。チェシャ猫はあることないこと言ってアリスを惑わせるんだよ。彼女を笑ったわけではなく、そのあべこべで不思議な状況に笑ってしまった。そして、僕らの奇妙なお茶会には珍しく、答えが明示されたということもおかしな出来事だった。

平たく言えば、僕らはアイデンティティの崩壊を恐れている。自分らしさとか、大事なものとかやりたいこととか夢とか希望とか。欲望にほど近い願望でもなんでも、そういうのの崩壊や欠落や喪失や不充足を。

昔、ウサギ眼鏡の彼が都市伝説を冗談交じりに僕に教えてきた。「鏡に向かってお前は誰だ?って問い続けたら狂うらしいぜ」

それはある意味では青いイモムシである僕の役目である。イモムシは物語の中でアリスに対して「あんた、だれ?」と問いかける。「君が腰掛けているキノコの片方を食べれば大きくなり、片方を食べれば小さくなる」とアドバイスをするように、鏡の中の自分になんて声をかけるかが大事なのだ。

ナンセンスな世界で冒険していくための心得に近い。過去からの教訓ではなく、未来への指針だ。

バーを出ると、商店街のシャッターは閉じられ、街灯もいくつか消え、静けさのベールが包み込んでくるような気配がある。蒼く静かだ。

空に手をかざしながら、ベールを貫通してくる水滴を待ってみた。

「雨?」

「台風が近づいているんだ」

「ふぅん。嵐の前の静けさかもね」

よろしければお願いします!本や音楽や映画、心を動かしてくれるもののために使います。