【#0から保育】 第8回 『海辺の金魚』をめぐって読んだ本

私が児童福祉に興味を持ち保育士資格を取得するきっかけとなった、長編初監督作『海辺の金魚』が6月25日に新宿シネマカリテほか全国の劇場で公開された。

〈あらすじ〉

大自然に囲まれた身寄りのない子どもたちが暮らす家で育った18歳の花(小川未祐)は、そこで暮らせる最後の夏を迎えていた。そこに8歳の少女・晴海(花田琉愛)が入所してくる。かつての自分を重ねた花は、晴海と過ごすうちに今までに無かった感情が芽生えてゆく。

映画を撮って保育士資格を取得するに至った経緯については、本連載の初回で詳しく綴っているのでぜひ。

今回は私が『海辺の金魚』の準備中に読んだ本や、『海辺の金魚』をきっかけに関心を持って読んだ本などのなかから、子ども・保育・児童福祉に関するものを紹介する。

◉アンデルセンの童話

小さい頃からアンデルセンの童話が好きで絵本で数々の物語を読んできたが、特に好きだった『人魚姫』は映画『海辺の金魚』の中でも登場している。

また、映画の撮影後に執筆した初の小説『海辺の金魚』でも、『みにくいアヒルの子』『マッチ売りの女の子』『親指姫』からそれぞれ着想を得た、映画のさらに先の物語を連作で綴っている(詳しくは後述する)。

大人になって改めてアンデルセンの童話を読むと、それらはただの「感動」や「共感」をもたらすような物語ではなく、時に皮肉や社会風刺を交えながらも徹底して子どもの側に寄り添った、深い愛情に満ちた作品であることがよくわかる。

例えば『マッチ売りの女の子』で言えば、「貧しい女の子が大晦日の晩にマッチを燃やして夢を見ながら死んでいく」という、”かわいそうな話”という印象で記憶されていたが、実際はこのように締めくくられている。

新しい年の朝日が、その小さいなきがらの上にのぼってきました。その子はマッチをもったまま、うずくまっていて、マッチのうちの一束は、ほとんど燃えきっていました。「この子は、あたたまろうとしたんだよ!」と、みんなはいいました。……この女の子がどんなに美しいものを見たか、この子がどんな光につつまれて、年をとったおばあさんといっしょに、新年をよろこびに行ったのか、そのことは、だれも知りませんでした。

(『雪の女王(アンデルセンの童話3)』、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、訳:大塚勇三、福音館文庫)

私の印象に残っていた”かわいそうな話”というのは、路上で倒れている女の子を見かけた大人たちの無責任な視点で、本来アンデルセンが綴っていたのは女の子自身が何を夢見て死んでいったのかという切実な心情であった。

アンデルセンの童話は子どもの心に深く根を張り、大人になって改めて読んだときにそっと花を咲かせるような、確かで絶え間のない優しさであふれている。

◉『隣る人』『誰がこの子を受けとめるのか 光の子どもの家の記録』

児童養護施設「光の子どもの家」の職員によって、日々の生活の記録やそこで生まれた葛藤、不安、喜び、祈りなどが事細かに綴られた二冊。児童福祉の現場に立つ人々が正解のない暮らしの中で、ひたすら子どもたちと向き合い考え続けている様子や、子どもたちがどういう壁に直面し乗り越えようとしているのかが、温度や匂いの感じられる言葉で書かれている。

私は元々この施設に8年間密着したドキュメンタリー映画『隣る人』(2011年、刀川和也監督)を観て、そこからこの書籍にたどり着いた。映画の方も絶え間なく続く生活の様子がひしひしと伝わってくるような、本当に力強くて重みのある作品だ。そこにひとりひとりかけがえのない子どもたちがいるということ、そしてその子たちの人生はこれからもずっと続いて行くということが、切実に感じられる。

私は願わずにはいられません。ーー自分をあきらめないでほしい。自分の人生を、他人のせいのようにしてあきらめて送って欲しくない。

(『隣る人』、菅原哲男・岩崎まり子、いのちのことば社)

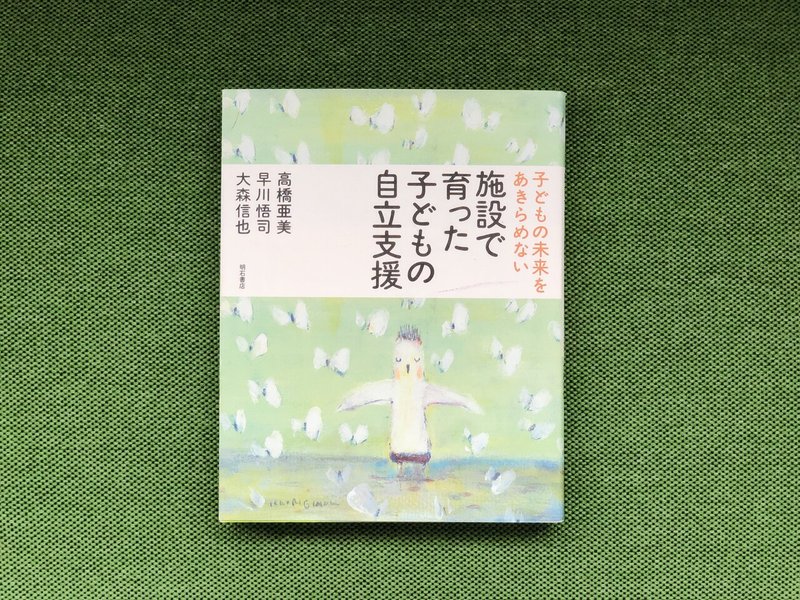

◉『子どもの未来をあきらめない 施設で育った子どもの自立支援』

2019年2月、東京都渋谷区の児童養護施設の施設長が、その施設出身の男性によって刺殺される事件が起きた。当時、男性が経済的に困窮し孤立していた状況や、亡くなった施設長が施設出身者の自立支援に精力的な人物として知られていたことなどから、様々なところで波紋が広がった。

私は亡くなった施設長が実際にどんな人で、どういうふうに児童福祉に取り組んできた人なのか、報道では知り得ないところまで知りたいと思い、施設長が著者のひとりとして名を連ねていたこの本を手に取った。

児童養護施設で働いていることで「えらいですね」と言われたり、施設で生活している子に対して「かわいそうな子」という声を聞くたびに、違和感を覚えます。どこかで対岸の火事のように感じているんだろうなという気がします。社会全体が、子どもの権利を守ることに真剣になり、必要な支援を当たり前に提供する。他人事ではなく、自分のこととして考えられるようにする。よく考えてみれば、それは自分たちのためにも必要なことだとわかるはずです。

(『子どもの未来をあきらめない 施設で育った子どもの自立支援』、高橋亜美・早川悟司・大森信也、明石書店)

巻末に添えられていたこの言葉から、目の前の子どもたちのみならず社会全体に対して、子どもの権利を守り育んでいくことの必要性を訴え続けていた人物であることがにじみ出ている。子どもたちは家庭だけでなく、学校で、街で、社会で育っていく。そこに関係のない人などいないのだと思わされる一冊。

◉『「新しい家族」のつくりかた』

教育、家族、少年問題などを論じる評論家である著者が、子どもに関わる社会現象や事件を取り上げながら、家族という小さな社会が今どういう状況にあるのか、その中で子どもたちは何に直面しているのかを綴った一冊。中には映画『誰も知らない』(2004年、是枝裕和監督)のもととなった事件に関する記述や、前述した『隣る人』に関する記述もある。

付箋がたくさん貼られた写真からもわかるように、私は『海辺の金魚』の準備期間にかなりこの本を読み込んでいたが、特に「いい子」という言葉のとらえかたについてハッとさせられることが多かった。

自分の中の生きる主体が自分以外の親や大人であるとき、彼ないし彼女は「いい子」と呼ばれる。「いい子」とは、自分の人生を自分の意思で生きてはいけないという指令を内部に組み込んで、それを自己の生として実行してきた者のことである。

(中略)

「いい子」を求められ、その要求を自己課題として組み込んだ子どもの内面あるいは自我は、「いい子」である自分と「いい子」でない自分に分裂する。そしてしだいに「いい子」を生きることに傾きはじめる。なぜ子どもたちは「いい子」を生きはじめるのか。「いい子」には「いい子」でないと見捨てられるかも知れないという不安があるからである。

(『「新しい家族」のつくり方』、芹沢俊介、晶文社)

映画『海辺の金魚』では「いい子」という言葉がキーワードとして何度か登場する。ポスターには「いい子じゃなくても、抱きしめて。」というコピーを書いた。

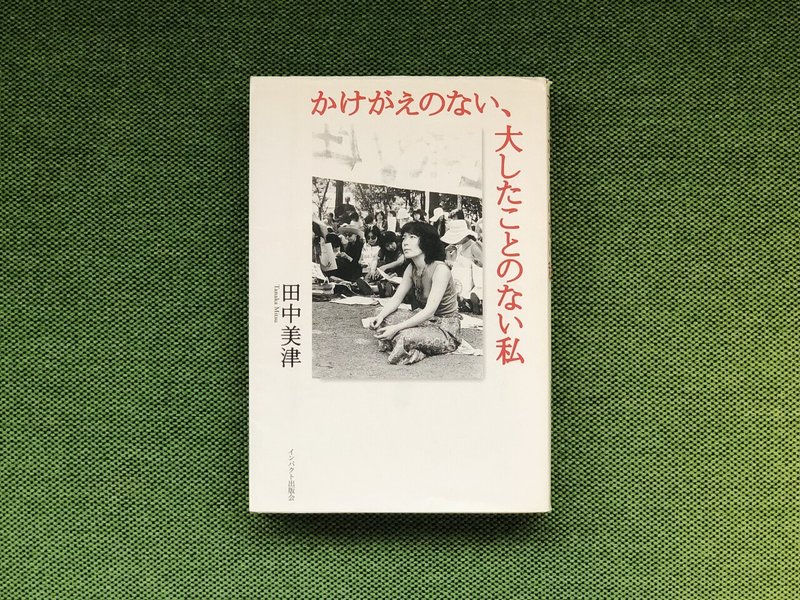

◉『かけがえのない、大したことのない私』

1970年代のウーマンリブ運動で活躍し現在は鍼灸師である著者が、自身の生い立ちや活動の際の胸中を語った一冊。子ども、とりわけ少女が大人になっていくうえで直面する社会の価値観やあらゆる理不尽について、飾らず、どこまでも力強く綴られている。

私が田中美津さんを知ったそもそものきっかけは、NHK朝の連続テレビ小説『まんぷく』に出演したことだった。私が演じた幸(ヒロイン・福子の娘)は、まさに70年代を生きる女学生で、ウーマンリブに感化され「男女平等」と口にする場面があった。それに向けてウーマンリブの書籍を読んでいるうちに、当時運動の中心にいた田中美津さんの存在を知った。

『まんぷく』の出演直後に監督作『海辺の金魚』の企画が立ち上がり、ひとりの女の子が自分の人生を歩み出す物語を描く上で、自然とこの本からも影響を受ける形となった。この本を通しても「いい子」という言葉について考え、またタイトルにもなっている「かけがえのない、大したことのない私」という概念にも感銘を受けた。

毅然とした女、自立した女を目ざしながら、実際にはそれから程遠い情けない私だけれども、その私を「良し」と認めるところから始められる運動はラクです。そのような、「ここにいる私」から始められる女性解放運動だったことも、リブのパワーになったと思います。

(『かけがえのない、大したことのない私』、田中美津、インパクト出版会)

ドキュメンタリー映画『この星は、私の星じゃない』(2019年、吉峯美和監督)も、ウーマンリブの時代から地続きの現在を生きる田中美津さんの姿が観られてオススメ。

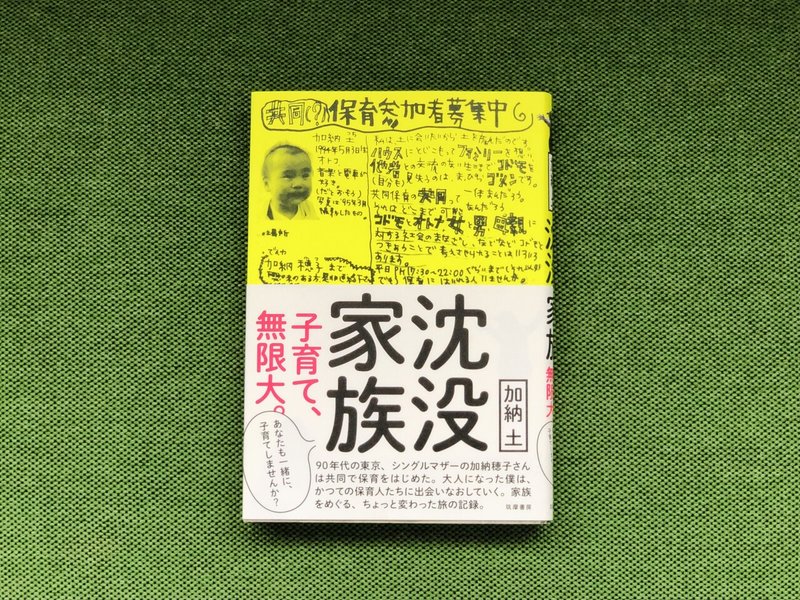

◉『沈没家族 子育て、無限大。』

90年代の東京で「沈没家族」と名付けて行われていた共同保育の試みを、そこで育った「土くん」の目線から紐解いていく本。もとはドキュメンタリー映画『沈没家族』(2017年、加納土監督)としてぴあフィルムフェスティバルで上映後に劇場公開されていたもので、私は同世代の「土くん」が生き証人として作ったそれを観て衝撃を受けた。書籍版では、映画では語られていなかった部分までさらに深掘りされていて、家族という概念や社会における子どもの在り方を見つめ直せる一冊だ。

僕は、名前も顔も覚えていないたくさんの大人に囲まれて育った。二〇年前の東京・東中野での暮らしは、記憶の彼方にあった。大人になった僕は、映画の撮影をきっかけに、「沈没家族」の当時の保育人たちに出会いなおしていった。

(『沈没家族 子育て、無限大。』、加納土、筑摩書房)

こんなふうに始まる「土くん」の物語は、きっと子どもを育てる人にもそうでない人にも、何かハッとするような気づきをもたらすだろう。

◉『カルトの子 心を盗まれた家族』

少々ドキッとするタイトルの本書は、これまでに世間を賑わせたカルト的な宗教や団体を取り上げながら、それらにまつわる事件や社会現象の裏で、壮絶な日々を生きてきた子どもたちの姿に焦点を当てたルポタージュだ。

私がこの本を知ったのは、映画『ミッドサマー』(2019年、アリ・アスター監督)が日本で話題になったときのことだった。とあるカルト村で催される奇妙な”祝祭”を描いた映画に関連して、日本のカルトを掘り下げた書籍としてこの本が紹介されていたのだ。

私は「子ども」という観点でカルトを語ることの珍しさから、興味本位で本を読み始めた。しかし読み進めるほどに、子どもたちがインタビューで語る言葉や、アンケートに綴る文面の生々しさが、決して遠くはない現実として胸に迫った。

子どもたちは自らの意思で特殊な集団に入ったわけではない。親の生き方の選択によって、ふつうの子どもがしたことのないような体験をさせられただけのことである。そんな子どもたちの将来が気になってしかたがなかった。カルト内での生活は、親子関係は、カルトから出たあとの生活は……。疑問は次々とわいてくる。

(『カルトの子 心を盗まれた家族』、米本和弘、文春文庫)

◉『裸足で逃げる』『海をあげる』

琉球大学の教授で、長年にわたり非行少年少女の問題を研究してきた著者が、沖縄に潜む問題を掘り下げた二冊。『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』は、主に沖縄の女の子たちへの聞き取り調査で構成され、そのひとりひとりの飾らない口語が生々しい。『海をあげる』では著者自身の経験も踏まえたエッセーとして綴られ、沖縄の基地問題や性暴力の問題にも迫る。

女の子たちの疲れた顔を見ることに、私は次第にうんざりするようになっていった。彼女たちの家の話をひとつひとつ知るたびに、私のなかにある、明るく光るものが壊れていくような気がしていた。

私たちの街は、暴力を孕んでいる。そしてそれは、女の子たちにふりそそぐ。

(『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』、上間陽子、太田出版)

沖縄で生まれ育ち、幼少期から身近に潜む問題を感じ取ってきた著者が、果てしない時間と労力をかけて沖縄の女の子たちと向き合っていく。同じ国の、同じ女の子たちが、今もどこかで追いやられている。

◉『きみはいい子』

第28回坪田譲治文学賞を受賞した、中脇初枝さんによる小説。なにか様子がおかしい児童と新任教師、娘に手をあげてしまう母親とママ友などの物語を、同じ町、同じ雨の日の午後を描いて浮かび上がらせた五篇からなる連作短編集だ。

本作は私が小説『海辺の金魚』を書く際に、ポプラ社の方が参考になりそうな作品としていくつか送ってくださった本のうちのひとつだった。元々、映画『きみはいい子』(2014年、呉美保監督)を観ていてそちらもとても好きな作品だが、小説ではさらに映画で描かれていなかった人物や街の様子まで感じられて、より世界が広がった。

その子は、いつも給食をおかわりして食べた。

でも、ちっとも太らず、やせっぽっちだった。いつも同じ服を着ていた。

なにかがおかしいと、教師になって二年目のぼくでも、さすがに気づくべきだった。

気づけなかったのは、ぼくのクラスが崩壊しそうになっていたから。

(『きみはいい子』、中脇初枝、ポプラ社)

こんなふうに物語は始まって、日常の些細な風景や出来事をきっかけに、子どもたちやその周りの大人たちの姿が浮かび上がっていく。「いい子」という言葉の重みについても考えを巡らせた一冊。

◉『イグアナの娘』

イグアナというファンタジーを用いながら、母と娘の複雑な関係性を見事に描き切った、漫画家・萩尾望都による傑作。後に続く短編の数々も、萩尾望都特有のファンタジーや繊細な描写、文学的表現に満ちた愛や憎しみの奥深い物語だが、この『イグアナの娘』の衝撃は別格だった。

この作品を教えてくれたのは、以前本連載でもインタビューに答えてくれた友人の森野で、「紗良ちゃんにぴったりだと思う」と言うのですぐに買って読んだのだが、ちょっとトラウマになるくらい力強くて、それでも私にとってかけがえのない一冊となった。

文庫版の巻末で、小説家の江國香織さんが本作に関するエッセーを寄稿している。以下はその一部だ。

『イグアナの娘』を初めて読んだときの衝撃を、どう言えばいいだろう。

ああ、私、こんなに遠くまで来てしまったのか。

そう思った。愕然とした。しかもそれは、ああ、私、なのであって、ああ、萩尾さん、ではなかった。これにはほんとうにおどろいた。

(『イグアナの娘』、萩尾望都、小学館文庫)

◉『Sunny』

親元で暮らせない子供を預かる児童養護施設「星の子学園」を舞台にした、子どもたちの物語。自身が施設で育ったという漫画家・松本大洋による自伝的作品だ。デビュー当時から構想を温め、実際にペンを取るまでに20年以上の年月を要したという。

園庭に停められたボロ車「サニー1200」の中で広がる子どもたちの空想、小さな手で集める四つ葉のクローバー、野良猫の墓に供えられた雑草の花……。些細な描写のひとつひとつが心に沁み入る。

オレ、ほんま言うとお母さんに会いたないねん。

ちゃうで。会いたいねんで…会いたいんやけどなぁ…

会うてまうと もう別れるときのこと考えて

胸んトコいっぱいになんねん。

(『Sunny 第1集』、松本大洋、小学館)

◉『ムーミン谷の仲間たち』

世界中で長く愛され続けている、トーベ・ヤンソンによる不思議な生き物たちの物語。心温まる童話の中に、哲学や風刺的な表現も垣間見える。キャラクターの性格や言葉も独特で、読み進めるごとに妙に人間味のある彼らが心に住みつくようだ。

私がムーミンの世界に魅せられたきっかけは、出演した番組で埼玉県にあるムーミンバレーパークを訪れたこと。それまでムーミンの世界観について深くは知らなかったのだが、トーベ・ヤンソンの生涯やキャラクター紹介の展示を見ているうちに、みるみるその奥深さに引き込まれていった。

中でも、私の心を掴んで話さなかった存在がいる。短編集『ムーミン谷の仲間たち』収録の「目に見えない子」という話に登場するニンニという女の子だ。

(最近買ったニンニの水筒)

おばさんから皮肉を言われて育つうちに姿が見えなくなってしまったという彼女。ムーミン一家に預けられ共に過ごすうちに少しずつ姿が見えるようになるも、顔だけは中々戻らない。しかしある日、「怒り」の感情を思い出した瞬間に、彼女は自分の顔を取り戻すのだ。短いストーリーの中に本質的なことが詰まっていて、私は展示のキャラクター設定を読んだだけでも泣いてしまった。

「この子はあそぶことができないんだ」

と、ムーミントロールはつぶやきました。

「この人はおこることもできないんだわ」

と、ちびのミイはいいました。

それから、ニンニのそばによっていくと、こわい顔をしていったのです。

「それがあんたのわるいとこよ。たたかうってことをおぼえないうちは、あんたには自分の顔をもてません」

(『新装版 ムーミン谷の仲間たち』、「目に見えない子」、トーベ・マリカ・ヤンソン、山室静訳、講談社)

◉『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』

タイトル通り、保育・幼児教育・子ども家庭福祉に関する数多の言葉とその意味が記されている辞典。保育の勉強をしている人や、保育関係の仕事をしている人は、持っておけばなにかと役に立つ一冊だ。

映画『海辺の金魚』の撮影でお世話になり、以前本連載のインタビューも受けてくださった輿水さんが、本書に少し関わっているということでこの辞典を知り、手にした。

パラパラとめくっているだけでも、新たな発見やなるほどと思うことが多々ある。例えば、今たまたま開いたページにはこんなことが書かれている。

いざこざ/けんか

子どもと様々な他者との間で起こる対人葛藤のことをいう。子どもが相手の気持ちや意図を理解したり、自分の意図や主張の伝え方を学ぶ貴重な経験である。子ども同士のいざこざには、非当事者の幼児が介入することがある。非当事者としていざこざを経験することも、幼児の社会性の発達や仲間集団の育ちにとって重要である。

(『保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典』、中坪史典、山下文一、松井剛太、伊藤嘉余子、立花直樹、ミネルヴァ書房)

◉さいごに、小説『海辺の金魚』について

映画『海辺の金魚』の公開に合わせて、小説『海辺の金魚』がポプラ社より出版された。

本作は映画の撮影後に書いた、私にとって初めての小説だ。もともと『海辺の金魚』は小説化の予定はなかったのだが、ポプラ社に勤めている大学の先輩に声をかけていただいて、執筆する運びとなった。その先輩が、先日熱く綴ってくださった紹介文もぜひ。(ちょっと照れますが)

小説を書くにあたって、まずただの映画のノベライズにはならないよう、小説だからこそ紡げる豊かさを探りながら全くの新たな作品を作る気持ちで臨んだ。したがって、映画にはないシーンや、映画のさらに先の物語まで綴ったオリジナルの一冊となっている。

また、表題作『海辺の金魚』に続いて『みっちゃんはね、』『星に願いを』『花びらとツバメ』という短編が連なっており、それらは全て前述したアンデルセンの物語を取り入れながら書いている。

右も左もわからないなか、1年近くかけて書いた初めての小説は、「花」という主人公の視点に寄り添って走り続ける長距離マラソンのようだった。私はあまり後先のことを考えず、とにかく頭から順番に書いていくタイプなのだが、それでも書き進めるうちに色々なことが自然と繋がったり、登場人物が生き生きと動き出したりと、不思議な感覚を何度も味わった。小説を書くのは楽しくて、書くことが好きな自分に改めて気づくことができた。

(装幀は岡本歌織さん。カバーを外した表紙もお気に入りです。)

『海辺の金魚』は映画と小説を合わせることで補い合ってさらに世界が広がるような、そういう作品になっていると思う。どちらから入っていただいても構わないので、ぜひこの作品にぴったりな初夏のうちに、劇場や書店へ足を運んでいただきたい。

次回はシングルマザーで保育の仕事をしている友人へのインタビュー記事をお届けします。お楽しみに。

サポートや記事の売上は、今後の取材や執筆等の活動費に活用させていただきます。よろしければサポートお願いします!